[Brèves] Désolidarisation du paiement des loyers en cas de violences conjugales : pas de rétroactivité de la loi

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-13.036, F-D N° Lexbase : A75529QR

Lecture: 2 min

N5354BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2023

► La loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, qui prévoit la possibilité pour un locataire victime de violences conjugales de se désolidariser du paiement des loyers, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur.

Pour rappel, la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : L8700LM8 a créé l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, qui prévoit que, sous réserve d’informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, et en y joignant la copie notifiée d’une ordonnance de protection d’un juge aux affaires familiales ou la copie d’une condamnation pénale pour des faits de violence sur sa personne ou sur un enfant résidant habituellement avec lui et datant de moins de six mois, le conjoint (ou le partenaire de PACS, ou le concubin) ayant quitté le logement et la personne qui s’en est portée caution ne sont plus solidaires du paiement des dettes futures à compter de la première présentation du courrier au domicile du bailleur.

En l’espèce, la locataire exposait avoir quitté le logement en raison de violences exercées au sein du couple par son concubin, en avait informé la bailleresse, le 9 octobre 2017, afin de ne plus être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des loyers.

Elle faisait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ; elle entendait alors se prévaloir des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité.

En vain. La Cour suprême relève que la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur. Or en l’espèce, le tribunal avait constaté que la bailleresse avait été informée le 9 octobre 2017 par la locataire qu'elle avait quitté le logement en raison de violences exercées par son concubin et que les clés du logement avaient été restituées le 26 février 2018.

Il en résulte que, le bail étant résilié à cette date, le texte précité n'était pas applicable, en sorte que la solidarité n'a pas pu être privée d'effet.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:485354

[Brèves] Ne pas confondre loyer et indemnité d’occupation…

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 19-24.586, F-D N° Lexbase : A62789NT

Lecture: 2 min

N5243BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2023

► En condamnant les locataires à payer aux bailleurs une certaine somme incluant les loyers et charges impayés jusqu'à une certaine date alors que l'obligation des preneurs de payer le loyer et les charges avait pris fin deux ans auparavant, date d'effet du congé délivré par les bailleurs et validé par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré Ies conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

L’erreur est terminologique, mais elle est lourde de conséquences puisque l’arrêt est censuré et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel autrement composée.

Faits et procédure. En l’espèce, les bailleurs d’une maison à usage d’habitation avaient délivré aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail (conclu le 3 mars 2008), puis leur avaient signifié un congé pour le 2 mars 2017.

Les locataires avaient assigné les bailleurs en annulation des commandements de payer et du congé, indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution par les bailleurs de leur obligation d'entretien et compensation entre les créances respectives des parties.

Décision CA. Pour condamner les locataires au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu qu'il résultait du décompte produit par les bailleurs qu'ils n'avaient pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03159 N° Lexbase : A0827ZPC).

Cassation. Sauf que, dans son arrêt, la cour d’appel avait également validé le congé délivré par les bailleurs le 2 mars 2017.

Ce faisant, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dont la Haute juridiction ne manque pas de rappeler la teneur : « Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable ».

Si donc les locataires se sont maintenus dans les lieux après que le congé ait été délivré, ils pouvaient être redevables de sommes à titre d’indemnité d’occupation, mais en aucun cas de loyers.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:485243

[Point de vue...] La « fauxtographie » et le constat

Lecture: 15 min

N6035BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Sylvian Dorol, Commissaire de justice associé, Directeur scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement, Expert près l’UIHJ

Le 28 Juillet 2023

Mots-clés : commissaire de justice • preuve • photographie • fauxtographie

À l’ère de l’intelligence artificielle, ChatGPT et Dall-E, survient le spectre du « grand remplacement » des intellectuels. Sans verser dans ce débat, les lignes qui suivent interrogent le juriste sur son rapport à la preuve par l’image, et sa connaissance de la « fauxtographie », c’est-à-dire la photographie frauduleuse en ce qu’elle ne représente pas exactement la réalité. Plus largement, la photographie intelligente doit-elle convaincre de tout, bénéficiant d’une force probante inégalable ? La réponse est négative comme les développements suivants l’expliquent, démontrant que le garant contre la « fauxtographie » juridique est le commissaire de justice.

Le pape en doudoune ? « Je n’en crois pas mes yeux! ».

L’exclamation signifiait auparavant un ahurissement devant la réalité, mais tend à devenir aujourd’hui l’expression d’un véritable doute de la réalité, lit du complotisme.

Cependant, au sens premier du terme, l’expression signifie bien que les yeux sont censés donner une réalité devant s’imposer à la raison, ce qui explique en un sens la place de l’image aujourd’hui, laquelle tend même à remplacer l’écriture par une simple émoticône.

Hélas, l’époque où la photographie représentait la vérité de la réalité est révolue, puisque l’image peut aujourd’hui être altérée, par le photographe ou à l’insu de celui-ci.

D’abord, l’image peut être manipulée par le photographe, lorsqu’il maîtrise les logiciels de retouche (manipulation a posteriori) et les techniques de prise de vue (manipulation a priori).

Ensuite, l’image peut être manipulée à l’insu du photographe, lorsque l’appareil qu’il utilise est pourvu d’un logiciel dont la destinée est d’optimiser l’image capturée par l’obturateur du smartphone par exemple. C’est ainsi qu’il est possible de voir fleurir sur les façades des monuments des publicités glorifiant des smartphones et leurs photographies nocturnes ou en mode macro, montrant le plus infime et intime détail en pixels. Tout utilisateur de smartphone en a d’ailleurs fait l’expérience : qui n’a pas été impressionné par sa photographie basse luminosité montrant des éléments qu’il ne peut même pas voir lui-même ? Qui n’a pas été déçu après avoir visité un studio tout petit, loin de l’image grand angle qui illustrait l’annonce immobilière ?

C’est donc un fait : la photographie par smartphone a pour objectif d’offrir de belles images, améliorées et optimisées à l’insu du consommateur lambda, et non la réalité. Le canon est esthétique, quitte à déformer la réalité. Qu’importe la réalité, pourvu que sa représentation séduise le regard et flirte avec l’art ! L’image est donc aujourd’hui libérée de la réalité, et peut tromper la confiance traditionnellement placée en elle.

Le concept de « fauxtographie » n’est pas récent, et son histoire est presque aussi ancienne que les photographes de presse. Intimement lié à l’éthique de ces professionnels, Le Monde y avait notamment consacré un article fort intéressant [1], soulignant que la tentation du trucage a toujours existé, mais est aujourd’hui accessible très facilement grâce à la technologie, voire utilisé à l’insu du photographe comme il a été précédemment exposé.

Bien que le commissaire de justice constatant réalise mensuellement des milliers de photographies, il est plus un artiste de la preuve que de l’image, et son souci est davantage de représenter ses constatations que de faire de son procès-verbal une œuvre d’art ou un article de la presse… Ainsi, son acte est traditionnellement qualifié d’œil du juge.

Au-delà de s’interroger sur la défiance que peut inspirer la photographie, la question qui se pose réellement est de savoir si cette méfiance peut entamer la confiance du juge dans le constat de commissaire de justice.

Parce que le procès-verbal de constat de commissaire de justice doit être le réceptacle juridique d’une vérité factuelle, et que l’image désormais si accessible y acquiert une place croissante au point qu’elle peut devenir elle-même constatation [2], il apparaît légitime de s’interroger sur l’utilisation raisonnée et conditionnée de l’utilisation de la photographie par le constatant.

Pour répondre à cette interrogation, il convient d’analyser les causes de la « fauxtographie » (I) et en comprendre les conséquences (II).

I. Les causes de la « fauxtographie »

Si la « fauxtogaphie » peut être rencontrée dans un constat de commissaire de justice, cela s’explique davantage par une cause technologique (B) que morale (A).

A. L’exclusion de la cause morale

Il est dérangeant d’imaginer que la « fauxtographie » puisse apparaître dans le constat du commissaire de justice, car cela revient à penser à une remise en cause de la neutralité de cet officier public et ministériel. Le raccourci est cependant à exclure puisque la « fauxtographie » peut être traditionnellement réalisée de trois manières, que la probité du commissaire de justice exclut sous peine de sévères sanctions.

La première méthode de « fauxtographie » est la retouche d'image. Les logiciels de retouche permettent d'altérer les couleurs, les formes, la texture, etc., créant ainsi des images qui ne reflètent pas fidèlement la réalité.

La deuxième méthode de « fauxtographie » est le montage photographique qui permet, en fusionnant plusieurs images ou en superposant des éléments, de créer des scènes totalement fictives, trompant ainsi le spectateur. Au montage photographique, il est possible d’associer aujourd’hui les générateurs d’images par intelligence artificielle tels que Midjourney, Dall-E, Bing Image Creator, NightCafe ou Text to image, qui permettent de créer de fausses photographies, promettant de « matérialiser » les pensées de l’utilisateur.

La troisième et dernière méthode de « fauxtographie » est l’altération contextuelle. En changeant le contexte d'une photographie, il est possible de lui donner une signification différente ou manipuler l'opinion du spectateur. Les techniques de prise de vue s’assimilent à cette altération textuelle, plaçant la photographie sous un angle de vue ignoré par le spectateur, dont l’imagination peut s’enflammer ou être orientée.

Il faut se féliciter que la stricte déontologie du commissaire de justice lui interdit de recourir à ces trois méthodes de « fauxtographie » sans le mentionner expressément. Son procès-verbal contextualise la photographie, explique l’angle de prise de vue et précise la correspondance entre l’image par lui réalisée (et qu’il certifie souvent par l’apposition de son sceau) et ses constatations.

Pour autant, les trois méthodes de « fauxtographie » précédemment évoquées évoquent la création ou la manipulation a posteriori d’images par l’auteur, et n’envisagent pas la cause technologique, à l’insu du photographe.

B. L’admission de la cause technologique

La réalité d’une scène peut être altérée à l’insu du photographe lorsqu’il utilise son smartphone. Si le commissaire de justice n’est pas vigilant, cela peut expliquer qu’une « fauxtographie » puisse se trouver dans son procès-verbal, contredisant parfois ses constatations écrites. Il en sera ainsi s’il précise qu’une pièce n’est pas éclairée lors de ses constatations, mais que la photographie du smartphone a été réalisée en mode nuit !

Pour comprendre que la « fauxtographie » puisse naître à l’insu de l’utilisateur d’un smartphone, il convient de comprendre le mécanisme de la prise de photographie sur un « téléphone intelligent ». La photographie y est rendue possible grâce à une combinaison de matériels et de logiciels spécialement conçus pour offrir une expérience de prise de vue intuitive et de haute qualité. Cela fonctionne généralement ainsi :

- caméra : les smartphones sont souvent équipés de caméras haute résolution et de qualité supérieure. Les modèles récents peuvent comporter plusieurs objectifs, tels qu'un grand angle, un téléobjectif et un objectif ultra grand angle, ce qui permet une plus grande polyvalence dans la prise de vue ;

- appareil photo natif : chaque smartphone est livré avec une application d'appareil photo intégrée qui offre diverses fonctionnalités et modes de prise de vue. L'application fournit une interface utilisateur conviviale, permettant aux utilisateurs de contrôler des paramètres tels que l'exposition, la mise au point, le mode HDR, le flash et bien d'autres encore… ;

- traitement d'image : les smartphones utilisent un puissant processeur d'image pour capturer et traiter les photos. Ce processeur permet d'améliorer automatiquement les images en ajustant les couleurs, la luminosité, le contraste et d'autres paramètres afin d'obtenir un résultat optimisé ;

- intelligence artificielle : les smartphones intègrent également diverses technologies avancées pour améliorer la qualité des photos. Parmi elles, se trouvent la stabilisation optique de l'image (OIS), la réduction du bruit, la détection des visages, la capture en mode rafale, la mise au point automatique, la détection de scène…

En déclenchant une photographie, c’est donc une véritable machine qui se met en branle pour offrir à l’œil du photographe la plus belle image possible, flattant tant son ego que celui du sujet de l’image.

Appartient-il au commissaire de justice de bannir sans distinction toute photographie réalisée par un smartphone ?

Une réponse négative s’impose, puisque le commissaire de justice s’assure de la correspondance de l’image avec la réalité au moment de la rédaction de son procès-verbal. C’est pour cela que la loi prévoit en plusieurs hypothèses le recours à la photographie par le commissaire de justice [3].

Plus encore, la « fauxtographie » peut constituer une alliée de cet urgentiste du droit, à condition qu’il sache utiliser cet outil. Il sera ainsi de la photographie 360° qui permet la naissance du constat immersif [4], du constat par drone qui permet au commissaire de justice d’offrir un point de vue inédit, ou de la maîtrise de prise de vue permettant la mise en exergue d’un point précis (floutage de l’arrière-plan ou de données personnelles par exemple, utilisation d’un objectif grand angle qui a tendance à déformer les bords d’image).

La « fauxtographie » n’en demeure pas moins dangereuse dans ses conséquences si elle n’est pas contrôlée, comme il sera exposé dans les développements suivants.

II. Les conséquences de la « fauxtographie »

La falsification des photographies est un défi majeur à l'ère numérique. Elle remet en question la perception de la réalité et peut avoir des conséquences néfastes sur la confiance du justiciable, surtout si elle est censée constituer une preuve, mot dérivé du latin probus qui signifie bon, honnête...

L’existence de la « fauxtographie » présente de réels défis juridiques (A) aux réelles conséquences pour le justiciable tenté de recourir à des technologies de certification de photographies (B).

A. Conséquences juridiques

La conséquence de la « fauxtographie » est la perte de foi en l’image-preuve, et son incapacité à prouver, c’est-à-dire convaincre de la vraisemblance d’un fait. Une banalisation de la « fauxtographie » aurait de graves conséquences juridiques, tant pour le demandeur, le défendeur que le magistrat.

Pour le demandeur, la conséquence juridique de la « fauxtographie » est l’impossibilité de purger de soupçon la preuve qu’il produit, au risque de l’empêcher de prouver et obtenir gain de cause.

Pour le défendeur, la conséquence juridique de « fauxtographie » est la nécessité de rapporter la preuve contraire, ce qui peut s’avérer extrêmement onéreux.

Pour le magistrat, la conséquence juridique de la « fauxtographie » est le risque d’instrumentalisation de son office, notamment lorsque la procédure est non contradictoire comme en matière de mesures d’instruction in futurum.

Plus encore, et parce que le doute profite à l’accusé comme le commande l’adage in dubio pro reo, le prétexte de la « fauxtographie » peut être invoqué par une partie pour s’exonérer de sa responsabilité. Cette situation n’est pas théorique puisque l’argument du deepfake [5] a déjà été soulevé en justice en septembre 2022 [6]. Ainsi, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d’injure publique à caractère racial, à la suite d’une vidéo mise en ligne sur son site, un célèbre « humoriste » contestait en être l’auteur, soutenant que la personne qui y apparaissait présentait une apparence et une voix différentes des siennes, et que la vidéo litigieuse était en réalité un « deepfake ». Le tribunal réfuta son argumentation en s’appuyant sur différents faits, dont une expertise du département « Signal Image et Parole » de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qui a écarté le recours à la technique du deepfake.

En définitive, la conséquence juridique de l’existence de la « fauxtographie » est l’impossibilité de produire une photographie en justice sans être en mesure de la resituer dans son contexte spatial (lieu de l’image), temporel (date et heure de l’image), juridique (image réalisée loyalement ou non ?) et, surtout, de garantir sa fidélité à la réalité. Il s’agit des critères cumulatifs de conditions de réalisation et de production de l’image, tels que nous l’avons démontré par le passé [7], qui conditionnent sa force probante.

B. Conséquences technologiques

Les thuriféraires de la technologie, ou plutôt de la fortune qu’elle permet de faire, promeuvent des solutions innovantes de certifications de photographies, reléguant la figure du commissaire de justice comme un vestige de l’Ancien Monde [8], oubliant par là même que toute technologie est éphémère, elle-même vouée à la désuétude, même si elle est réputée infaillible [9].

Séduit par le discours commercial sur les métadonnées [10] (constatées ou « certifiées » (sic) par commissaire de justice, ou ancrées dans des blockchains) des photographies, le justiciable/consommateur peu regardant peut se laisser tromper et accorder trop de foi dans une application dont il ne maîtrise pas le fonctionnement. En effet, les métadonnées peuvent être modifiées ou supprimées à l'aide d'outils spécifiques, tels que des éditeurs d'images ou des logiciels de manipulation de métadonnées. Il convient cependant de noter que bien que les métadonnées puissent être modifiées, cela ne signifie pas automatiquement que la photographie elle-même a été altérée. Les métadonnées peuvent être modifiées pour des raisons légitimes, telles que la correction d'une date ou la rotation de l'image. En d’autres termes, les métadonnées ne peuvent constituer au mieux que des indices, mais nullement des preuves juridiquement fiables.

Les métadonnées, qu’elles soient exactes ou non, présentent en outre un défaut majeur : elles sont incapables d’attester des conditions juridiques de la réalisation d’une photographie. Celle-ci peut donc être attentatoire à la vie privée, tomber sous le coup de l’article 226-1 du Code pénal N° Lexbase : L8546LXS, réalisée de manière déloyale, et donc impossible à exploiter devant un juge civil ou commercial, même si ses métadonnées ont été « déposées » ou « certifiées » par un commissaire de justice. Les dépôts ou autres « certifications » [11] n’ont de vertu que de prouver l’existence d’un document à une date donnée, sans en garantir l’authenticité, l’auteur et la conformité à la réalité. En d’autres termes, une « fauxtographie », même « déposée » ou « certifiée » chez un commissaire de justice, conserve ses vices.

À défaut de pouvoir être assimilée à un constat de commissaire de justice, une attestation de dépôt (document attestant du dépôt d’un fichier numérique chez un commissaire de justice) peut-elle se targuer de constituer un « début de preuve solide » pour reprendre la rhétorique de certaines applications de dépôt de photographies ? Le problème est que, même si un fait juridique se prouve par tout moyen, aucun dictionnaire ou ouvrage juridique ne définit ce qu’est une « preuve solide », l’analyse de la jurisprudence et l’usage de l’expression par la doctrine tendant à laisser penser qu’il s’agit d’une preuve rendant vraisemblable une allégation grâce à la conjonction de plusieurs éléments. En tout état de cause, il est possible que l’expression « début de preuve solide » soit un euphémisme commercial pour désigner une preuve faible.

La preuve n’est pas la métadonnée, mais l’image. Or, comment attester de sa conformité à la réalité autrement que par son auteur qui, seul, connaît la vérité ? Pour ce motif, il convient de sensibiliser les justiciables et juristes à la facilité de possibilité de déformer ou d’inventer une réalité, qu’ils soient « fauxtographies », deepfake ou deepvoice, et à la nécessité de vérifier l’authenticité du document qui leur est opposé.

Parce que le commissaire de justice est le professionnel de la preuve du fait juridique, il est le seul à constituer un rempart contre l’instrumentalisation du juge par la « fauxtographie ». Il constitue une source sûre, publique, crédible de vérification des faits. Les textes garantissent cela aujourd’hui plus qu’hier puisque l’article 5 du décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice N° Lexbase : Z76267TP prévoit que « Le commissaire de justice (…) effectue lui-même les constatations (…). Il se rend personnellement sur les lieux du constat ».

Si saint Appronien est son patron, force est de constater que le commissaire de justice s’apparente à saint Thomas : il ne croit et ne rapporte que ce qu’il voit, que ce qu’il a personnellement expérimenté. Ainsi, tant qu’il ne l’a pas lui-même vu et touché, un commissaire de justice ne se laissera pas berner par l’image du pape en doudoune.[12]

[2] S. Dorol, L’image dans le constat, Procédures, 2015, ét. 11, p.9.

[3] CPCEx., art. R. 221-12 N° Lexbase : L2257ITR, R. 221-39 N° Lexbase : L4650MAH, R. 221-43 N° Lexbase : L2288ITW, R. 221-44 N° Lexbase : L2289ITX, R. 222-4 N° Lexbase : L2310ITQ, R. 223-6 N° Lexbase : L2337ITQ, R. 224-5 N° Lexbase : L2349IT8, R. 222-21 N° Lexbase : L2327ITD, R. 522-1 N° Lexbase : L2307ITM, et R. 525-3 N° Lexbase : L2580ITQ.

[4] Procès-verbal de constat utilisant une technologie d’acquisition d’images à 360°, dans l’esprit des logiciels de cartographie comme Google Street View.

[5] Technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle et permettant de créer des vidéos en remplaçant des personnages dans des scènes.

[6] TJ Paris, 17e ch., 15 septembre 2022, Rachel K. et a. c/Dieudonné M.

[7] S.Dorol, L’image dans le constat, Procédures, 2015, ét. 11, p.9.

[8] Pour illustrer un monde où l’huissier est remplacé par un robot.

[9] En témoigne l’attaque brute fondée sur le paradoxe des anniversaires qui décrédibilise dès 2005 l’algorithme SHA-1, ainsi que toute blockchain fondée dessus.

[10] Les métadonnées sont des informations intégrées à un fichier image qui fournissent des détails sur l'appareil photo utilisé, les paramètres de prise de vue, la date et l'heure de la capture, ainsi que d'autres informations pertinentes.

[11] L’auteur utilise sciemment des guillemets car il ignore la force probante des certifications par commissaire de justice, le législateur ne donnant force probante qu’aux constatations. Aucun texte des commissaires de justice ne donne compétence à ce professionnel du droit pour établir des certificats, or en matière de saisie-attribution (certificat de non-contestation ») et irrécouvrabilité. Ces deux certificats portent sur des actions qu’il a lui-même menées et l’autorisent à en tirer des conséquences juridiques.

[12] L'auteur a utilisé l'application "Dawn AI" pour les photographies illustrant cette contribution et "ChatGPT" en partie pour les recherches.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:486035

[Pratique professionnelle] Sous les sunlights des topiques*

Lecture: 9 min

N5889BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Gontran Loizon, Commissaire de justice

Le 29 Juin 2023

Mots-clés : déontologie • commissaire de justice

Il n’est pas possible aujourd’hui d’évoquer le contentieux et le recouvrement sans évoquer la déontologie des acteurs. Mais écrire sur la déontologie est délicat, encore plus lorsqu’il s’agit de celle des commissaires de justice. À titre exceptionnel, compte tenu du caractère sensible des questions évoquées, la direction scientifique de la revue a accepté la demande de l’auteur de cette chronique de signer sous le pseudonyme de Gontran Loizon. Ce « Gontran Loizon » est un commissaire de justice en activité, ancien huissier de justice.

| *Topique : valeur morale introduite dans la déontologie par des dispositions législatives ou réglementaires, donc par l’autorité publique. S’agissant de la profession d’huissier de justice, on en dénombre neuf : honneur, délicatesse, probité (issues de l’article 2, alinéa 1er, de l’ordonnance du 28 juin 1945 N° Lexbase : L7650IGG) ; loyauté, exactitude (issues de la formule du serment, article 35, du décret du 14 août 1975 N° Lexbase : L1357G8R) ; indépendance, rigueur, confraternité, dignité (issues respectivement des articles 2 et 4 du RDN) [1]. |

Un décret de 2022 [2] a institué le Collège de déontologie des commissaires de justice, qui remplace le Conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice créé par l’article 26 du Règlement déontologique national (RDN), approuvé par arrêté du garde des Sceaux en 2018.

On ne parle plus de déontologie des huissiers de justice, mais de déontologie des commissaires de justice. Qu’est-ce qui change ? Rien. Le texte de référence est toujours le RDN. Les questions déontologiques que se posaient les huissiers sont toujours celles que se posent les anciens huissiers devenus commissaires de justice.

Depuis son installation en 2022, le Collège a rendu une quinzaine d’avis. Notons que ces avis sont normatifs. Sont rappelées les valeurs traditionnelles que sont la loyauté, la probité, la rigueur, la confraternité. Sont prônés les principes généraux qui gouvernent la profession depuis des lustres. Là encore, rien de nouveau.

Pourtant, une lecture attentive de ces avis permet de tirer des conséquences pratiques.

Des actes…

Le commissaire de justice ne doit pas fournir des informations destinées aux parties dans un mail ou une lettre à l’avocat. S’il a quelque chose à préciser, il doit le faire dans un acte – tarifé ou non – sous forme de procès-verbal. Le commissaire de justice ne donne pas des informations, il dresse des procès-verbaux.

Pourquoi ? Parce que la correspondance adressée par un commissaire de justice à un avocat est couverte par le secret professionnel. Elle est évidemment protégée par le secret des correspondances, qui peut être levé. Mais pour ces correspondances, le Collège pose le principe du secret professionnel qui, à la différence du secret des correspondances, ne peut pas être levé par l’expéditeur ou le destinataire. Seule une réquisition judiciaire ou de l’autorité disciplinaire peut lever ce secret.

En pratique, au lieu d’adresser un mail à l’avocat pour lui indiquer la nouvelle adresse du débiteur, il faut dresser un acte [3]. S’il s’agit de faire savoir que les conditions d’occupation du bien saisi ont changé, il faut dresser un nouveau procès-verbal de description des lieux [4]. Ou encore lorsque le débiteur est insolvable, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de carence. Il ne peut pas écrire simplement une lettre, qui est couverte par le secret professionnel.

Un acte a vocation à être communiqué dans une procédure, pas un échange entre le commissaire de justice et l’avocat. Et l’acte a l’avantage d’être authentique.

| Avis n° 2023/17 Saisi du régime de confidentialité applicable aux correspondances échangées entre un commissaire de justice et son avocat donneur d’ordre dans un dossier de recouvrement, Le Collège est d’avis que : toutes les correspondances des commissaires de justice sont protégées par le secret des correspondances et par le secret professionnel. Le commissaire de justice ne peut donc en autoriser la production. |

… et encore des actes…

À la question souvent posée concernant les actes à plusieurs destinataires « faut-il faire un acte par destinataire ? » le Collège rappelle que ce qui importe, c’est la signification : elle doit être faite à chaque destinataire. Dans un acte unique à multiples destinataires, ou dans autant d’actes qu’il y a de destinataires selon le cas et selon les circonstances. Ce qui importe, c’est que chaque destinataire reçoive une expédition.

Ce qui est tarifé, ce n’est pas la constitution d’un dossier de procédure, c’est la signification. Ainsi, lorsqu’un acte doit être remis à plusieurs destinataires, le commissaire de justice procède à plusieurs significations, chacune devant être facturée. Un acte ou plusieurs, il y aura autant de coûts que de destinataires.

| Avis n° 2023/09 Saisi des conditions dans lesquelles un même acte destiné à plusieurs destinataires doit être établi, à savoir un acte par destinataire ou un acte unique et autant de copies que de destinataires Le Collège est d’avis que : conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’acte unique à multiples destinataires est admis dès lors qu’une copie a été remise à chacun d’eux. En revanche, le respect de l’ordre public et l’intérêt du destinataire imposent dans certaines matières ou procédures l’établissement d’un acte individualisé par destinataire. |

… mais pas n’importe quels actes…

Le Collège rappelle que les actes dépourvus d’existence juridique ne peuvent pas être signifiés, comme une cession de créance non encore réalisée. Et qu’en cas de cession de créance, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur préalablement à toute voie d’exécution. La pratique consistant à signifier la cession de créance à l’occasion d’une dénonciation de saisie-attribution est donc proscrite. Évidemment, la dénonciation de la saisie doit être faite, que celle-ci soit fructueuse ou non.

| Avis n° 2023/13 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice de signifier une cession de créance non encore réalisée, Le Collège est d’avis que : un commissaire de justice ne peut en aucun cas prêter son concours à la signification d’un acte dépourvu d’existence juridique. À défaut, il contrevient à ses obligations de loyauté et de sincérité, ainsi qu’à son devoir de conseil. |

| Avis n° 2023/16 Saisi de la possibilité de régulariser un acte d’exécution sans que la cession de créance ait été préalablement signifiée ou notifiée et des conséquences disciplinaires d’une telle pratique, Le Collège rappelle que : l’article 1324 du Code civil N° Lexbase : L0973KZ3 précise que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », et que l’article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ». En conséquence, le Collège est d’avis que : pour engager une mesure d’exécution forcée, le commissaire de justice se doit préalablement de vérifier que la cession a été rendue opposable au débiteur cédé par voie de signification ou de notification. Le non-respect manifeste ou répété de ces dispositions constitue un manquement à la probité passible de sanctions disciplinaires. |

… des actes respectueux des droits de parties…

Le Collège de déontologie rappelle que le procès-verbal de description des lieux, dressé dans la cadre d’une procédure de saisie immobilière, a vocation à renseigner le créancier saisissant sur les qualités intrinsèques de l’immeuble (description, composition, superficie) et que la prise de photographie ne doit pas enfreindre l’obligation de délicatesse du commissaire de justice. « La photographie a vocation à illustrer une description ou une constatation faite par l’officier public, et […] la valeur attachée au procès-verbal tient à la seule qualité de son auteur. »

| Avis n° 2023/08 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice, chargé de dresser procès-verbal de description d’un bien immobilier saisi, de prendre, malgré le refus de l’occupant, des clichés photographiques à l’intérieur d’un logement, Le Collège est d’avis que : l’article R. 322-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2422ITU autorise le commissaire de justice à utiliser « tout moyen approprié » pour décrire les lieux. Toutefois l’article R. 322-2 du même code N° Lexbase : L2421ITT prévoit que le procès-verbal de description comprend la description des lieux, leur composition et leur superficie. Dès lors les clichés photographiques ne doivent rendre compte que de ces éléments, sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Dans ces conditions, ils peuvent être pris nonobstant le refus de l’occupant, mais dans le respect du devoir de délicatesse. |

… et de la confraternité

Pour le Collège de déontologie, la confraternité – qui est une obligation déontologique – défend de faire certaines choses, comme dénigrer ses confrères, évidemment. Le RDN interdit toute forme de publicité. La publicité dite « fonctionnelle » est du domaine réservé des instances nationales représentatives. Le commissaire de justice ne doit pas, de façon franche ou détournée, se faire de la publicité.

| Avis n° 2023/14 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice d’établir une attestation en justice visant le comportement d’un confrère, Le Collège est d’avis que : comme tout citoyen, le commissaire de justice peut établir une attestation en justice. Conformément à l’article 202 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1645H4P, celle-ci doit se borner à relater les « faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». En l’espèce en portant un jugement de valeur sur l’engagement et les qualités professionnelles de son confrère, sans aucun rapport avec l’objet de l’instance judiciaire pour laquelle l’attestation a été établie, son auteur méconnaît les principes fondamentaux de la déontologie de la profession que constituent la courtoisie et la délicatesse. Plus particulièrement, le Collège rappelle que l’article 14 du Règlement déontologique national relatif à la confraternité dispose qu’« en aucun cas une quelconque appréciation ne peut être portée sur un confrère ». |

| Avis n° 2023/04 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice de témoigner en son nom et publiquement en qualité d’utilisateur au profit d’un de ses prestataires, Le Collège est d’avis que : un tel témoignage, dès lors qu’il n’est pas anonyme est constitutif d’une publicité indirecte au profit du commissaire de justice concerné, et comme tel prohibé par le Règlement déontologique national. |

Rappelons que toute entorse à la déontologie est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.

[1] T. Guinot, Recueil déontologique général des huissiers de justice, 2022, Éditions Juridiques et techniques, p.17

[2] Décret n° 2022-545, du 13 avril 2022, relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels N° Lexbase : L3654MCC.

[3] C. com, art. A 444-23, prestation 99 N° Lexbase : L3377LWY: acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice.

[4] C. com., art. A 444-28, prestation 114 N° Lexbase : L3380LW4: procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:485889

[Pratique professionnelle] Le jour où : quand une saisie de VTM peut en cacher une autre

Lecture: 3 min

N6062BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Arnaud Leon, Commissaire de Justice associé (Selarl Bonnamy-Vizoso & Leon), Chargé d’enseignement à l’INCJ (Institut National des Commissaires de Justice), IJA (Institut Juridique d’Aquitaine), intervenant EDA (École des Avocats de Bordeaux) et ENM (École Nationale de la Magistrature)

Le 28 Juin 2023

Mots-clés : saisie • Véhicule Terrestre à Moteur • VTM

La revue Lexbase Contentieux et recouvrement a le plaisir de vous présenter la rubrique « Le jour où » qui laisse la parole libre à des professionnels du droit, ayant rencontré des difficultés pratiques lors de la mise en œuvre d’une procédure ou une anecdote particulière. L’objectif de cette rubrique est, au-delà de constituer un retour d’expérience, de démontrer en quoi la réalité du droit peut être éloignée des textes, contraignant le professionnel à improviser pour parvenir à ses fins.

« Je me rappelle d’une anecdote dans un dossier que j’ai appelé « la friteuse qui valait 40 k ».

Les faits. En l’espèce, un dossier m’est confié au titre de l’aide juridictionnelle en exécution du recouvrement d’une prestation compensatoire. L’ensemble des diligences effectuées révèlent un débiteur bénéficiaire du RSA sans biens apparemment saisissables. Néanmoins, après interrogation du SIV, des véhicules ressortent dont un coupé BMW série 4.

Après plusieurs échanges avec la créancière, nous nous accordons pour mettre en place une procédure de saisie de Véhicule Terrestre à Moteur avec enlèvement.

Préalablement à mes opérations, je signifie un procès-verbal d’indisponibilité de carte grise afin d’éviter que le débiteur ne puisse céder son bien. Mais le débiteur est retors et dissimule son véhicule.

Ma mandante, comme souvent dans ce type de dossier, piste son ex-époux et contacte l’étude pour m’indiquer la localisation du véhicule.

Dès lors, je réquisitionne un dépanneur et je fais pratiquer l’enlèvement pour déplacer le véhicule à la salle des ventes aux fins de vente.

En fin de journée, je reçois un appel du débiteur, particulièrement agressif et insultant, m’indiquant qu’il est en possession des clés et qu’il compte récupérer son véhicule dans la nuit. Je lui indique qu’une telle manœuvre relève du correctionnel et je l’invite dès lors à se présenter le lendemain en mon étude pour me remettre les clés et éventuellement solder sa créance.

En raccrochant, je contacte le responsable de la salle des ventes, pour le prévenir de la situation et organiser le blocage du véhicule. Ce dernier est entreposé entre quatre autres véhicules pour empêcher le débiteur de mettre à exécution sa menace durant la nuit.

Le lendemain, le débiteur arrive en mon étude avec une attitude à l’opposé de celle de la veille. Il m’explique qu’il aime beaucoup sa voiture, et qu’il souhaite surtout récupérer sa belle friteuse « toute neuve » dans le coffre de cette dernière. Il est très insistant sur le fait de pouvoir accéder à cette friteuse dont il a un besoin pressant pour cuisiner. Il me demande comment nous pouvons négocier. Ce à quoi je lui réponds qu’il n’y a aucune négociation possible, et que seules deux options s’offrent à lui : solder le montant de la créance d’un montant de 18 000 euros ou bien le véhicule sera vendu.

Le lundi matin, je reçois un virement du montant de la créance. Le débiteur me contacte et sollicite alors de reprendre possession de son bien.

Je lui fixe un rendez-vous sur le parking de la salle des ventes. Nous faisons le tour du véhicule pour s’assurer de la conformité de son état.

Cependant, par curiosité, je lui demande s’il est possible de voir sa friteuse. En effet, j’ai un doute sur la véracité de ses propos et de la présence de celle-ci. Il ouvre le coffre, et au milieu, je constate bien cette fameuse friteuse dans son carton.

Bien que très surpris, je n’en demande pas plus dès lors que le dossier est régularisé.

C’est alors que de retour à l’étude, je reçois un appel de ma cliente m’indiquant que le débiteur a avoué à sa meilleure amie (qui le connait également) qu’il avait dissimulé 40 000 euros à l’intérieur de la voiture dont une grande partie plus précisément dans cette friteuse.

Nous pouvons en conclure qu’une saisie d’espèces était possible, ou que l’éventuel acquéreur du bien aurait eu deux fois le prix du véhicule.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:486062

[Le point sur...] Des diligences que doit effectuer le commissaire de justice pour rechercher le destinataire d’un acte. Le feuilleton continue.

Réf. : CA Rennes, 7 juin 2023, n° 22/05830 N° Lexbase : A34959ZH

Lecture: 8 min

N5980BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jean-Luc Bourdiec, Commissaire de justice, Délégué de la cour d'appel d'Orléans à la Chambre nationale des commissaires de justice

Le 03 Juillet 2023

Mots clés : 659 • diligences • commissaire de justice • signification

Quand il signifie un acte, selon qu’il est chargé ou non de ramener un titre à exécution, le commissaire de justice ne dispose pas des mêmes informations. Pourtant, toute signification est importante et participe du principe du contradictoire.

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. » (CPC, art. 659,al 1 N° Lexbase : L6831H77)

Si le commissaire de justice ne peut pas signifier dans les conditions des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q et suivants du Code de procédure civile (à la personne du destinataire, à une personne présente ou à domicile), il doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. Il appartient ensuite au juge de vérifier si les diligences effectuées sont suffisantes ou non. Le commissaire de justice n’a pas une obligation de résultat. Il doit seulement relater précisément les diligences accomplies. Si l’obligation de résultat existait, le procès-verbal de recherches infructueuses n’existerait pas.

Une abondante jurisprudence permet de dresser la liste des diligences suffisantes pour la régularité de la signification. Récemment, la Cour de cassation a rappelé que l’huissier de justice était tenu de tenter une remise sur le lieu de travail, ou du moins de relater dans son procès-verbal les diligences accomplies pour le trouver (Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, no 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ : R. Laher, La revue pratique du recouvrement, EJT, 2023, p. 10).

À l’évidence, les diligences relatées par le commissaire de justice doivent être appréciées in concreto au jour où elles sont accomplies, selon les circonstances, et avec les moyens dont il dispose à ce moment précis.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes n° 22/05830 du 7 juin 2023 annule une signification régularisée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77.

Les faits : un homme assigne son frère aîné devant le tribunal judiciaire de Brest. Il lui reproche des fautes dans la gestion de sociétés civiles immobilières. Il est débouté et condamné à verser deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Le commissaire de justice tente de signifier la décision à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d’instance, en vain. L’homme n’habite pas à cette adresse. Le commissaire de justice effectue de nombreuses démarches et finit par dresser un procès-verbal de recherches infructueuses très détaillé. Quelques mois plus tard, il régularise une saisie-attribution et la dénonce à une nouvelle adresse, trouvée grâce à une requête dans le fichier des comptes bancaires (Ficoba). L’homme en question fait appel de la décision qui lui a été signifiée six mois plus tôt. La cour annule cette signification et juge l’appel recevable. Elle confirme la décision entreprise et condamne la personne à verser trois mille euros en plus, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.

Mais ce qui retient l’attention, ce sont les raisons pour lesquelles la signification a été annulée : les diligences relatées dans le procès-verbal sont insuffisantes, car elles n’ont pas permis de trouver l’adresse du destinataire de l’acte. La cour trouve en effet que les diligences, bien que nombreuses, sont incomplètes dans la mesure où elles n’ont pas été efficaces. Autrement dit, puisqu’elles n’ont pas été efficaces, elles sont incomplètes, comme si le commissaire de justice avait une obligation de résultat. Or, ce n’est pas le cas.

Plus étrangement, la cour d’appel constate que les démarches ne sont pas complètes « dans la mesure où des démarches similaires à celles réalisées pour la dénonciation de la saisie-attribution auraient permis une signification à l’adresse actuelle (du destinataire de l’acte) et auraient évité une signification (du titre) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ». La cour compare donc les diligences que le commissaire de justice a accomplies pour signifier le titre, et celles effectuées pour dénoncer la saisie-attribution qu’il venait de régulariser. Elle juge la première signification en se référant à la seconde, réalisée postérieurement et avec d’autres moyens.

Il y a pourtant une différence considérable : lors des premières opérations, le commissaire de justice était seulement chargé de signifier un acte. Il n’avait à sa disposition que les informations contenues dans le titre, celles fournies par son requérant, et celles recueillies auprès du voisinage, des services de la mairie, et dans les annuaires ou sur internet. Lors des secondes opérations, porteur d’un titre qu’il était chargé de ramener à exécution, le commissaire de justice disposait de tous les outils que mettent à sa disposition les articles L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1721MAY et L. 151 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1282MAQ, outils que la loi lui dénie lorsqu’il n’est pas chargé d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire.

C’est ainsi que le commissaire de justice, pour faire une saisie-attribution et la dénoncer, a pu interroger le Ficoba et obtenir une information importante qu’il n’avait pas obtenue avant malgré les diligences effectuées lors de la première signification : l’adresse actuelle du destinataire de l’acte. Information qu’il n’était pas en mesure d’obtenir lors de la signification du titre.

Au vu de cette signification, la cour constate que « des démarches similaires (…) auraient permis une signification à l’adresse actuelle du destinataire de l’acte ». Or, si le commissaire de justice avait effectué des démarches similaires, c’est-à-dire s’il avait interrogé le Ficoba, il l’aurait fait précisément en violation des dispositions qui permettent l’interrogation du Ficoba. En effet, l’article L. 151 A du Livre des procédure fiscale N° Lexbase : L1282MAQ permet à l’huissier de justice d’obtenir les informations détenues par la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’il est chargé de ramener un titre à exécution, et seulement dans ce cas. Le commissaire de justice qui n’est chargé que de signifier un acte ne peut pas interroger le Ficoba. Le faire l’expose à des sanctions disciplinaires.

Il y a donc bien deux sortes de significations : celles qui sont faites en dehors de l’exécution, notamment les assignations, les citations et la signification des titres, et celles qui sont faites pour ramener un titre à exécution.

Là et seulement dans cette hypothèse, le commissaire de justice dispose de davantage d’informations. En tout cas, il est à même de solliciter davantage d’informations et l’administration est tenue de lui répondre.

Dans la pratique, l’avocat transmet le titre « aux seules fins de signification », tente d’obtenir le paiement et, s’il échoue, confie la grosse au commissaire de justice pour exécution. Ainsi, paradoxalement, la signification du titre exécutoire ne permet pas au commissaire de justice d’accéder aux informations utiles à sa mission.

Dans cette affaire, le commissaire de justice a signifié le titre par procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal relatait avec précision les nombreuses diligences effectuées. Encore une fois, à ce moment-là, il n’était que chargé de signifier, pas d’exécuter. Il a fait avec les moyens dont il disposait.

Juger cette signification à l’aune d’une autre signification, effectuée trois mois plus tard, dans d’autres circonstances à l’aide de moyens différents, et la juger insuffisante parce que résultat n’a pas permis de trouver l’adresse actuelle d’un débiteur particulièrement retors, nous semble hautement hasardeux.

Cet arrêt permet de s’interroger sur les informations dont dispose le commissaire de justice pour signifier.

Signifier, c’est accomplir la mission essentielle et primordiale que lui confient et la loi et le pouvoir exécutif, car le commissaire de justice est officier public et ministériel. Signifier, c’est avant tout porter à la connaissance du justiciable concerné un acte, un instrument créé par le commissaire de justice, et toutes les informations utiles à sa compréhension. Signifier, c’est mettre en œuvre le principe du contradictoire. Signifier, c’est « toucher » la personne. Toute signification, quelle qu’elle soit, devrait être facilitée par la possibilité d’obtenir immédiatement toutes les informations nécessaires – et pas seulement de les demander.

Il ne devrait pas y avoir deux sortes de significations, celles faites en vue de ramener un titre à exécution, au vu d’informations utiles et pertinentes, et celles qui sont faites en dehors des voies d’exécution, sans possibilité d’obtenir les moyens de bien signifier. Car chaque signification est importante. Rappelons que nul ne peut être jugé sans avoir été sinon entendu, du moins appelé.

Pourquoi les commissaires de justice n’auraient-ils pas un accès direct et gratuit au Ficoba, au cadastre et plus généralement à toutes les informations utiles à la réalisation de leur mission fondamentale ?

Pourquoi tout simplement la recherche des informations est-elle conditionnée à la mission d’exécution ? Il suffirait de supprimer les mots « chargé de l’exécution » à l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1721MAY et au II de l’article L. 151-A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1282MAQ. Et de rajouter après « l’exécution » les mots « de la mission ou » à l’alinéa 1 de l’article L. 152-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4529LN3.

Signifier un acte sans être chargé de ramener un titre à exécution, c’est aujourd’hui partir à la pêche aux informations sans aucun moyen de les obtenir. Dans un monde idéal où le commissaire de justice serait à même d’officier, il aurait toujours accès à toutes les informations nécessaires. Et peut-être qu’ainsi, il n’aurait plus à dresser de procès-verbaux de recherches infructueuses que de façon occasionnelle.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:485980

[Questions à...] À la rencontre de Benoît Santoire, Président de la Chambre nationale des commissaires de justice : une perspective éclairante sur la profession

Lecture: 8 min

N5958BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Juillet 2023

Dans le cadre de notre série d'entretiens avec des personnalités clés du domaine judiciaire, nous avons eu l'honneur de nous entretenir avec Monsieur Benoît Santoire Président de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). Cette interview nous offre une occasion de mieux comprendre la profession des commissaires de justice et les multiples enjeux à venir.

Cette interview est, également, à retrouver en [vidéo].

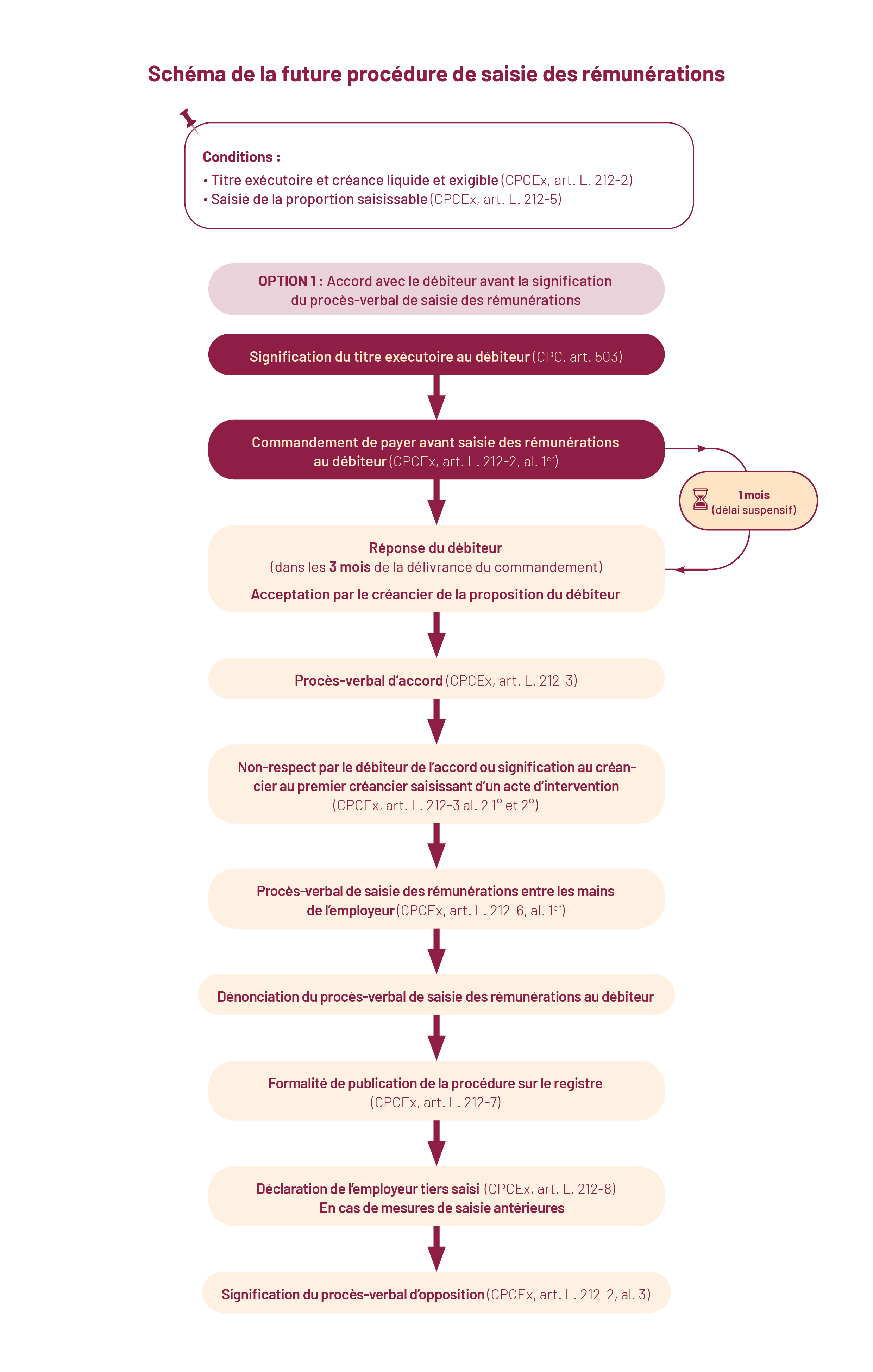

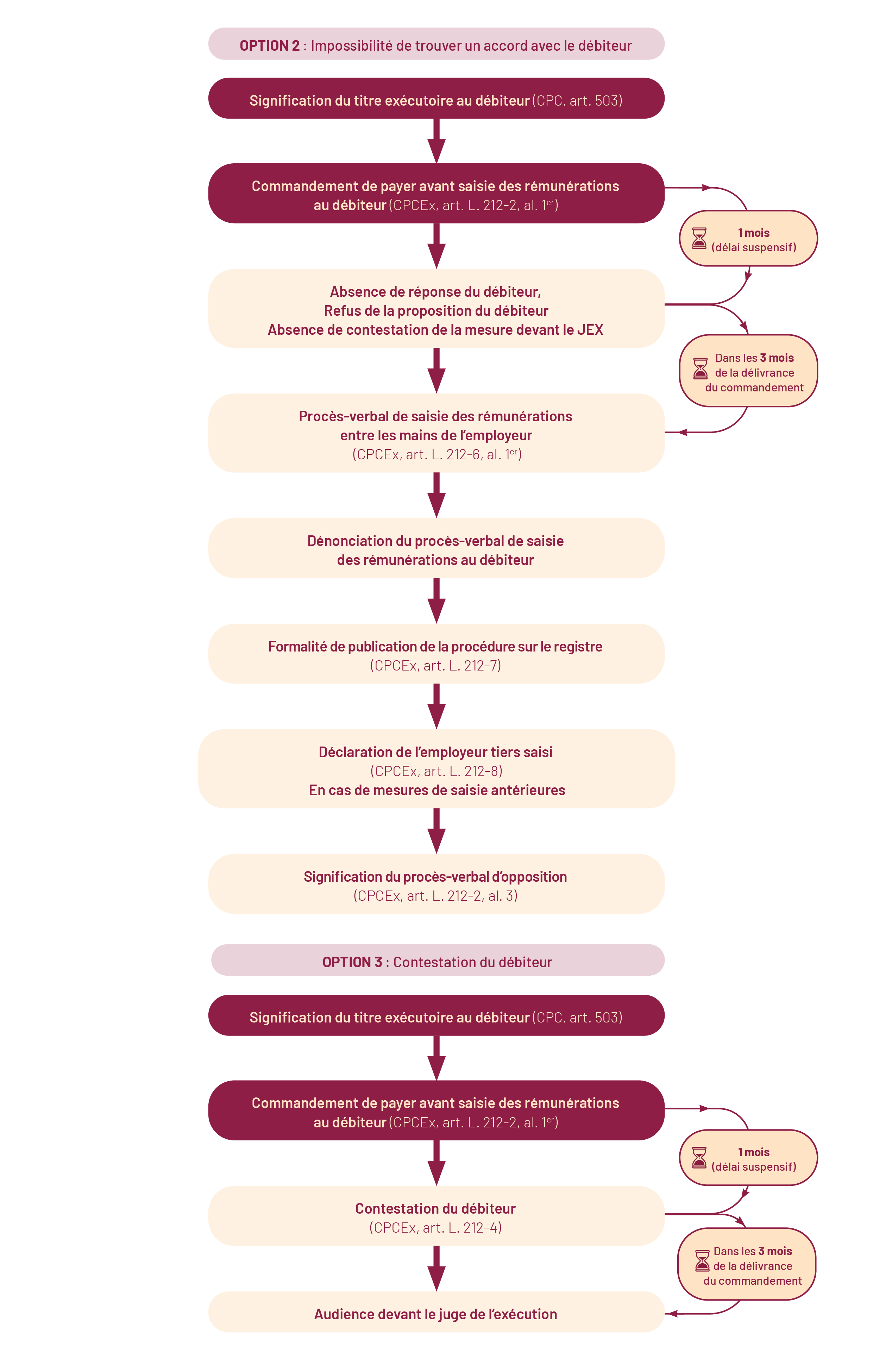

Lexbase Contentieux et Recouvrement : La réforme de la saisie des rémunérations augure-t-elle une réforme globale du Code des procédures civiles d’exécution ? Dans l’affirmative, pourquoi avoir privilégié cette procédure en priorité ? Enfin, que pensez-vous de la résolution lors de l’assemblée générale du CNB s’opposant à cette déjudiciarisation ?

Monsieur le Président Benoît Santoire : Une grande réforme globale des voies d’exécution n’est pas à l’ordre du jour tant le sujet est complexe car, outre les procédures, elle impacterait également l’ensemble de notre tarif.

En revanche, je suis bien décidé à corriger tous les points de blocage afin de rendre ces voies d’exécution plus efficaces. Dit autrement, plutôt qu’une grande réforme dont les résultats pourraient être hasardeux, je préfère adapter ces voies d’exécution aux évolutions sociales et économiques de notre société.

Et le projet de réforme de la saisie des rémunérations répond parfaitement à cette stratégie. En effet, la mise en œuvre de celle-ci apparaît aussitôt anachronique par rapport aux autres voies d’exécution. Alors que le Commissaire de Justice est porteur d’un titre exécutoire, il doit « repasser » devant un magistrat pour saisir les revenus du débiteur. Revenus qu’il pourrait par ailleurs saisir par la voie de la saisie-attribution, laquelle ne nécessite pas une ordonnance préalable, sans pour autant priver le débiteur de la possibilité de saisir le juge de l’exécution.

Outre cet anachronisme procédural, cette nouvelle saisine du tribunal entraîne des délais particulièrement longs, tant dans l’attente de l’audience que dans les répartitions effectuées par le greffe. Tous ces délais ralentissent d’autant l’exécution, et peuvent la compromettre car l’efficacité de l’exécution tient à la rapidité de mise en œuvre de celle-ci, et à notre réactivité vis-à-vis de l’évolution de la situation du débiteur. Or ces étapes, et notamment la gestion déléguée aux greffes ne nous permettent pas de « coller » à la situation du débiteur qui peut changer d’employeur, ce qui devient fréquent dans la société actuelle.

Les créanciers eux-mêmes ne comprennent pas ce qu’ils considèrent comme une inertie. Et c’est par l’économie en général qu’on peut le mieux démontrer l’inefficacité de cette procédure puisque tout ce qui est inefficace est en pratique abandonné. Et c’est ce à quoi on assiste puisque la saisie des rémunérations est tombée en désuétude dans la pratique des commissaires de justice.

Bien sûr, nous devons encore convaincre les acteurs actuels de cette procédure qui peuvent penser, à tort, qu’ils en seraient exclus demain. Tout d’abord, le juge de l’exécution pourra toujours être saisi en cas de contestation, laquelle reste bien sûr possible, car dans cette nécessaire adaptation des voies d’exécution il n’est évidemment pas question de toucher aux droits de la défense. Le juge de l’exécution serait d’ailleurs ainsi recentré sur sa véritable fonction.

Quant aux avocats, et plus particulièrement la résolution du CNB à laquelle vous faites référence, je pense qu’il s’agit davantage d’une réaction à chaud, et en décalage avec la pratique. En effet, actuellement très peu de débiteurs contestent cette procédure, et très peu sont accompagnés d’un avocat. Mais là aussi, en cas de contestation les avocats retrouveront tout leur rôle.

Lexbase Contentieux et Recouvrement : Plusieurs voix s’élèvent en réclamant une réforme de la procédure d’injonction de payer. Y’a-t-il une réflexion en cours ?

Monsieur le Président Benoît Santoire : Sur ce sujet également, plus qu’une réforme de l’injonction de payer, il s’agit de modifier plus particulièrement un point issu de la réforme du 1er mars 2022 qui en pratique a raté son objectif de simplification et surtout de rapidité.

En effet, si nous n’avons plus besoin de requérir l’apposition de la formule exécutoire, nous devons néanmoins obligatoirement demander le certificat de non-opposition, à défaut nous ne serions pas informés d’une éventuelle opposition du débiteur. Or cette obligation maintient par conséquent cette saisine du greffe en deux étapes, telle qu’elle existait précédemment. Au lieu d’apposer la formule exécutoire, le greffe doit éditer ce certificat de non-opposition, ce qui engendre les mêmes délais.

Là aussi, face à ce qui se révèle être un anachronisme inutile car il n’apporte aucune garantie supplémentaire au débiteur, et reproduit les délais inhérents aux retours des greffes, nous avons saisi la DACS d’un projet de réforme en nous inspirant de la procédure de saisie-attribution. Ainsi, le débiteur qui formerait opposition devrait dénoncer celle-ci par LRAR au commissaire de justice saisissant, lequel ainsi informé serait à même de rendre lui-même le certificat de non-opposition. Le gain de temps serait évident, et cela redonnerait tout son sens et son intérêt à cette réforme récente qui prévoyait l’apposition de la formule exécutoire dès la première phase.

Nous avons également proposé que le délai de signification soit ramené de six à trois mois, afin d’éviter un dévoiement de cette procédure qui a vocation à faire l’objet d’une exécution.

Il subsistera la problématique de la mise à disposition des pièces justificatives qui, bien que dématérialisée, reste très lourde. Mais il est difficile de trouver une alternative sans entamer la nécessaire information du débiteur. Néanmoins, si nous parvenons à régler la question du certificat de non-opposition, nous aurons fait un grand pas vers plus de rapidité et donc d’efficacité de cette procédure.

Lexbase Contentieux et Recouvrement : La profession de commissaire de justice fête son premier anniversaire. Quels souhaits peut-elle faire en soufflant sa bougie ?

Monsieur le Président Benoît Santoire : Notre profession peut souhaiter conserver et accentuer sa place dans la chaîne judiciaire. Ce souhait est tout à fait réaliste car je crois pouvoir affirmer que nous avons retrouvé la confiance des pouvoirs publics. J’ai bien conscience que cela ne suffira pas à obtenir gain de cause sur tous les sujets figurant sur la feuille de route que j’ai fixée au bureau de la Chambre nationale. Mais à coup sûr, sans cette nécessaire confiance, ce souhait serait un vœu pieux.

Nous pouvons également souhaiter conserver et accentuer notre place dans la société. En effet, avec les bouleversements que nous connaissons dans nos vies quotidiennes, nous avons plus que jamais besoin de sécurité et notre qualité d’officier public et ministériel retrouve tout son sens, tant en termes de sécurité juridique qu’en notre qualité de tiers de confiance. Formons le souhait du réflexe du recours au commissaire de justice.

Enfin, pour ne citer que ceux-là, souhaitons à cette jeune profession de grandir en ne faisant qu’un, tout en additionnant les compétences de nos deux anciennes professions. Souhaitons que ce nouveau-né riche de nos passés respectifs, conserve, valorise et élargisse ces expertises respectives dans une grande profession de l’exécution.

Lexbase Contentieux et Recouvrement : Il va bientôt exister des commissaires de justice spécialisés. Que pensez-vous que le public et les professionnels du droit attendent de la spécialisation ?

Monsieur le Président Benoît Santoire : Dans la foulée de ma précédente réponse, cette spécialisation pourra permettre aux consœurs et confrères déjà en place de se démarquer sans avoir à faire systématiquement référence à leur ancienne profession respective. De même, les futurs candidats pourront faire valoir leur penchant naturel vers l’art ou le droit.

En ce qui concerne les spécialisations propres à l’activité des anciens huissiers de justice, il faut reconnaître qu’en pratique ce métier est très polyvalent, et quasiment tous les consœurs et confrères pratiquent l’ensemble de la palette de nos activités. Mais cette spécialisation voulue par la loi Macron, si elle ne semble pas revêtir un intérêt immédiat pour nos interlocuteurs, doit nous inciter à développer des compétences plus pointues dans tel ou tel secteur en fonction de nos appétences ou de notre localisation géographique. Bien entendu, nous avons intérêt à rester polyvalents pour maintenir le maillage territorial, mais nul doute qu’avec la complexification de certains pans de notre activité, une spécialisation peut nous ouvrir de nouveaux marchés en donnant une garantie supplémentaire à nos interlocuteurs. Cela peut nous inciter, voire nous forcer, à toujours rester à la pointe tant des compétences juridiques que technologiques dans tel ou tel secteur ; et ainsi permettre à cette nouvelle profession d’aller toujours plus haut et toujours plus loin.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:485958

[Le point sur...] La preuve illicite en matière civile – le droit belge fait peau neuve

Lecture: 38 min

N5769BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jachin Van Doninck, Professeur à l’Université libre de Bruxelles et Avocat au barreau de Bruxelles

Le 29 Juin 2023

Mots-clés : preuve • preuve illicite • preuve en droit pénal • preuve en droit civil • droit à la preuve • procès équitable

Depuis 2003, la Cour de cassation belge a rendu des arrêts retentissants sur une question récurrente : que doivent faire les cours et tribunaux des preuves obtenues en violation de la loi ? Si la position de la Cour de cassation était depuis 2003 univoque en matière pénale, elle restait controversée en matière civile. La jurisprudence de la Cour de 2021 apporte désormais sans ambiguïté une réponse à cette question épineuse. Dans cette contribution, il sera exposé comment la Cour a cherché et trouvé des balises afin de peaufiner sa jurisprudence antérieure pour les fins du procès civil.

La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il avait un aspect agréable et qu’il était désirable, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus. » [1]

Tu ne mangeras pas du fruit défendu. Le droit de la preuve belge adhérait jusqu’à il y a peu à cette considération de l’Ancien Testament. La collecte des éléments de preuve en contradiction avec la loi donnait lieu à l’exclusion de la preuve. D’autres conceptions ont récemment fait leur apparition, d’abord dans le droit pénal, où se trouve le fondement de cette règle, dans le droit civil de la preuve ensuite. Nous examinons ci-après ces conceptions de plus près. Paradise lost?

I. Le sort de la preuve illicite : la jurisprudence de principe

Depuis 2003, la Cour de cassation belge a rendu des arrêts médiatisés répondant à une question récurrente : que fait le juge avec les preuves obtenues en violation de la loi ? Alors que la Cour de cassation avait l’habitude d’adhérer strictement à l’idée que les tribunaux ne devaient pas tolérer d’irrégularités dans l’obtention de preuves [2], la Cour a annoncé un changement de cap fondamental avec l’arrêt « Antigone » [3] – nommé d’après une opération de police coordonnée qui était alors en cours à Anvers. Les policiers avaient fouillé le propriétaire d’un café et avaient utilisé les clés de voiture ainsi trouvées pour fouiller cette dernière. Ils y avaient trouvé une arme à feu chargée, dont le numéro de série avait été effacé. Le juge pénal chargé de la détermination de la peine suppose avec le défendeur que la voiture fût fouillée illégalement, mais il soutient tout de même le juge dans sa décision de condamner le défendeur sur base de cette preuve. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation du condamné. Selon la Cour, l’obtention illicite de la preuve a pour conséquence unique que le juge ne puisse pas prendre la preuve en compte lorsque :

1) la condition de forme violée est prescrite à peine de nullité,

2) l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve

3) l’utilisation de la preuve viole le droit à un procès équitable [4].

Cette approche a par la suite été appliquée en matière de la sécurité sociale [5] et le contentieux fiscal [6].

Le dénominateur commun de cette jurisprudence est la relativisation d’une règle – auparavant considérée comme absolue – d’exclusion des preuves, dans les cas où le Gouvernement met en œuvre des « objectifs publics ». À l’objection selon laquelle il est difficile d’accepter une ligne de conduite plus libérale dans la collecte de preuves par le Gouvernement [7], la réponse fut qu’il ne s’agit pas de l’action en justice du Gouvernement en tant que telle, mais plutôt de l’intérêt public impliqué dans cette action gouvernementale. L’action gouvernementale dans les cas décrits vise à servir l’intérêt public et mérite donc un traitement spécial [8]. Sauf si la loi en dispose autrement en prévoyant une sanction différente (le cas de nullité), il s’agit d’une approche au cas par cas [9]. Avec l’intérêt public comme justification, un nouvel équilibre se dessine donc avec plus de proportionnalité dans l’évaluation de la légalité des preuves du Gouvernement.

Depuis ce changement de direction de la Cour, le débat a fait rage dans la jurisprudence et la doctrine sur la question de savoir si les mêmes critères Antigone doivent s’appliquer à la preuve entre citoyens. L’objection selon laquelle les critères Antigone ont été conçus pour les cas où le pouvoir public mène des enquêtes et plaide dans l’intérêt public n’a pas impressionné de nombreux tribunaux. Le test dit Antigone a été repris dans la jurisprudence civile des juges du fond comme moyen ultime pour trancher les discussions sur le sort des preuves illicites. Alors que la Cour de cassation est restée silencieuse à ce sujet et que le législateur, lors de la (re)codification du droit de la preuve, a préféré laisser passer la question [10], la discussion a pris de l’ampleur dans la doctrine. Ainsi, l’on a démontré qu’Antigone a mis à l’écart l’examen de la vie privée dans les affaires civiles [11].

Le silence de la Cour a récemment pris fin. L’occasion fut une discussion sur la vente d’une voiture d’occasion. Selon le vendeur professionnel, un prix d’achat de 53 500,00 euros avait été convenu par téléphone. Le fait qu’il ait envoyé aux acheteurs un bon de commande signé indiquant un prix de vente de 43 500 euros était une erreur. Les acheteurs ont répondu qu’ils avaient contresigné le bon de commande et que le prix de 43 500 euros était donc contraignant. Le juge de première instance a estimé que l’accord avait bien été conclu pour un prix de 53 500 euros. La cour d’appel réforme cette décision. Si un bon de commande contresigné par les acheteurs indiquant 53 500 euros comme prix de vente peut constituer un début de preuve par écrit, des preuves supplémentaires sont alors nécessaires, preuve que le vendeur n’a pas apportée, ou du moins pas légalement, selon la cour d’appel. Selon cette dernière, l’enregistrement de l’appel téléphonique entre les acheteurs et lui fut effectué secrètement et lorsque les parties étaient déjà engagées dans un litige quant au prix de vente. L’enregistrement est écarté des débats. Le vendeur se pourvoit en cassation. Il avance qu’en tant que justiciable, il a le droit de présenter au tribunal les éléments de preuve dont il dispose et que, sauf si la loi en dispose explicitement autrement, le juge ne peut écarter une preuve illicite que si l’obtention de la preuve est entachée d’un vice qui en élimine la fiabilité ou compromet le droit à un procès équitable.

Annulant l’arrêt attaqué, la cour d’appel a considéré sans équivoque que « sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable. » [12] Cette formulation succincte est immédiatement suivie par l’instruction de la cour au juge de prendre en compte « toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. »

La cour confirme la voie empruntée quelques mois plus tard [13]. Dans le cadre d’un litige portant sur une pension alimentaire après un divorce, le demandeur a souhaité mettre fin à cette pension alimentaire en vertu de l’article 301, § 10 de l’ancien Code civil [14], parce que son ex-conjointe cohabitait avec un nouveau partenaire. Sa demande fut déclarée non fondée en première instance, faute de preuves d’une amélioration réelle et significative de la situation économique du bénéficiaire. En appel, cette demande fut néanmoins confirmée fondée, estimant qu’il y avait suffisamment de preuves que le bénéficiaire des pensions vivait désormais avec quelqu’un comme s’ils étaient mariés au sens de l’article 301, § 10, troisième alinéa de l’ancien Code civil. La pension alimentaire n’était donc plus due, selon la cour d’appel.

Dans le premier moyen en cassation, il est reproché au juge d’avoir pris en considération la preuve 29. Il s’agissait d’un extrait du registre national avec historique de la résidence du nouveau partenaire du demandeur. Selon la demanderesse, cette pièce aurait été obtenue en violation de l’objet de l’autorisation d’accès au registre national accordée à l’avocat et constituerait donc une preuve obtenue illégalement. Selon la demanderesse, les avocats ne peuvent utiliser les informations du registre national que pour les besoins de la procédure, notamment pour l’ouverture, la conduite et la clôture d’un procès qui leur est confié ou pour accomplir des actes préalables à la procédure des règlements de conflits. Étant donné que dans le cas présent, le registre national fut consulté par l’avocat de la demanderesse pour effectuer des recherches sur une personne qui n’était pas partie à l’affaire (à savoir le nouveau partenaire de la demanderesse), cette recherche, utilisée comme preuve devant le tribunal, constituerait une preuve obtenue illégalement. Selon la demanderesse, le principe général du droit de défense (CEDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR) exige que la preuve obtenue illégalement soit toujours rejetée des litiges étant purement de matière civile. Selon la demanderesse, le juge d’appel viole entre autres l’article 6 de la CEDH et le principe général du droit de défense, en n’examinant pas si la preuve fut obtenue de façon licite et en rejetant simplement la demande sur base de la considération que la crédibilité de la preuve ne soit pas affectée et que le droit à un procès équitable ne soit pas compromis.

La Cour de cassation rejette cette critique : « Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable. Le juge doit ainsi prendre en compte toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. Le moyen assumant que du principe général du droit de défense, tel qu’établit entre autres dans l’article 6 CEDH, découle que la preuve obtenue de façon illicite doit être écartée des débats purement de droit civil, échoue en droit. »

II. Qu’est-ce que cela signifie ? Description des tâches et normes correspondantes pour le jugement de la preuve

La doctrine s’accorde à dire qu’avec ce doublé, la Cour de cassation a fixé les normes pour trancher la question de l’exclusion de la preuve, dans ce que la Cour qualifie de « litiges de nature de droit privé pur » [15]. Avant d’entrer dans le champ d’application précis de ces critères, il convient d’apporter quelques précisions terminologiques.

L’exclusion de la preuve dans les litiges de droit privé pur est une exclusion de preuve dans la relation juridique horizontale, entre citoyens ou entre le citoyen et le Gouvernement, lorsque ce dernier entre en jeu. La relation juridique dans ce cas est en effet de nature de droit privé (« affaires civiles ») [16]. Dans cette relation juridique horizontale, le concept de preuve illicite se réfère alors aux cas où la preuve a été obtenue ou est utilisée [17] en violation d’une règle étrangère au droit de la preuve, car lorsqu’une règle du droit de la preuve est ignorée, il s’agit d’une preuve irrecevable et non d’une preuve illicite [18]. Cette dernière distinction explique, par exemple, pourquoi les documents rédigés ou les communications faites pendant et aux fins d’une procédure de médiation sont irrecevables en tant que preuves devant les tribunaux (v. C. jud., art. 1728, § 1) [19]. L’on peut également penser au cas où le parent ascendant d’un enfant avancerait la reconnaissance parentale dans une affaire où ces parents ont des intérêts opposés. Il peut être assumé qu’une telle information constitue la preuve amenée par une partie et que la décision de la rejeter peut être fondée sur son irrecevabilité à la lumière des principes établis dans les articles 931 iuncto et 1004/1 du Code judiciaire.

La formule [20] proposée par la Cour de cassation pour résoudre la question de l’exclusion des preuves respecte la primauté du législateur (« Sauf si la loi en dispose expressément autrement »), puis se penche sur les notions de l’atteinte à la « fiabilité des preuves » et au « procès équitable », qui sont souvent associées. Contrairement à ce que la discussion de l’arrêt de décembre dans le Rapport annuel de la Cour de cassation semble suggérer [21], il n’est pas question d’une simple possibilité d’exclusion de la preuve dans ces cas. La formulation « l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable » établit qu’aucune exclusion de la preuve ne soit possible en dehors de ces normes. Si l’un de ces cas se présente, l’exclusion de la preuve s’impose [22]. Quels sont donc ces critères ?

A. Les critères

1) La fiabilité

La preuve rendue non fiable par son acquisition ne peut pas être prise en compte. Cela semble évident, mais la jurisprudence a pourtant eu du mal à délimiter le champ d’application précis de ce critère de fiabilité [23]. La distinction entre la fiabilité en tant que critère d’évaluation des preuves et la fiabilité en tant que critère d’écartement dans la collecte des preuves n’est pas toujours reflétée. Ainsi, la Cour a jugé que lorsque la forme juridique omise n’est pas prescrite à peine de nullité ou que l’irrégularité n’affecte ni la fiabilité de la preuve ni le droit à un procès équitable, le juge ne peut attribuer une valeur probante légale à un élément de preuve obtenu en violation des dispositions qui réglementent particulièrement la preuve et garantissent sa valeur intrinsèque [24]. L’arrêt fut souvent cité dans le passé pour illustrer qu’en cas de non-respect des règles de preuves réglementées légalement, l’écartement de la preuve s’impose en tant que sanction, à l’exception de l’application d’Antigone [25].

Il est possible de systématiser davantage en établissant une distinction en fonction de la nature de la sanction. Si la loi prescrit un mode particulier pour l’obtention des preuves qui donne lieu à une force probante accrue, le non-respect de ce mode particulier d’obtention des preuves a pour sanction la réduction de la force probante ; en d’autres termes, il n’y a plus lieu à une force probante accrue. Si, au contraire, le juge veut dénier toute valeur probante à la preuve, il doit pouvoir établir que la méthode d’obtention des preuves a fait perdre toute fiabilité à la preuve [26].

Lors de l’application de ce critère de fiabilité, il convient en tout état de cause de garder à l’esprit que le critère doit contribuer à résoudre la question la recevabilité de la preuve et que cette question précède toujours l’appréciation de sa valeur probante, c’est-à-dire l’appréciation de la crédibilité, la confiance, le crédit, le sérieux, que le juge peut lui accorder en conscience [27].

2) Le procès équitable