[A la une] La défense pénale, un métier en voie de disparition ?

Lecture: 4 min

N4911BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Elise Arfi, Avocate au Barreau de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre

Le 17 Avril 2023

Du Pro Milone aux discours de Platon sur les logographes que j’étudiais fastidieusement en cours de latin-grec au lycée, des interventions de Robert Badinter, Georges Kiejman ou Henri Leclerc dans les journaux télévisés de l’époque, de mes cours de droit aux « Faites entrer l’accusé » qu’étudiante, je regardais religieusement chaque dimanche soir, je me suis construite sur l’évidence selon laquelle depuis que le monde était monde, certains accusaient, d’autres défendaient.

En me plaçant dans le second camp, j’ai longtemps éprouvé le sentiment glorieux d’accomplir un rôle social et politique de premier plan, percevant la défense pénale comme un fait donné, accepté et indiscuté, pour tout dire, un acquis de civilisation. Je me voyais arriver « à la fin du drame » frappant « le dernier coup » pour paraphraser un célèbre opéra. Je me croyais attendue, ma parole, intéressante.

Désormais, je me demande de plus en plus souvent si mon métier existera encore, du moins sous cette forme, d’ici quelques années. Malgré la visibilité médiatique dont jouissent les avocats pénalistes, nous ne sommes déjà plus qu’une poignée à nous dévouer à la défense pénale, sillonnant les cours et tribunaux de France pour tenter de porter la parole du droit et de la liberté au profit de ceux qui sont considérés comme les renégats de la société.

Tandis que l’amélioration de la participation des victimes à la procédure pénale occupe le devant de la scène médiatique et politique pour une société plus humaine et plus juste, tout porte à croire que ces avancées prospèrent malheureusement au détriment des droits de la défense.

Chaque prise de parole de la défense devient presque insultante face à la souffrance des victimes, enfermant le pénaliste dans le dilemme de l’autocensure et du ménagement des parties civiles, de peur qu’une défense offensive soit contre-productive.

Ne parlons pas des citations de témoins, des demandes de supplément d’information, des demandes de renvoi, vécues comme des obstructions.

Ne parlons encore moins du temps de parole diminué de l’accusé à l’audience qui, mis bout à bout, ne s’exprimera parfois que quelques heures lors d’une audience de 3 ou 4 jours.

Ne parlons presque plus de l’appauvrissement des avocats de la défense intervenant au titre de la commission d’office, qui doivent diviser leur rémunération par autant que l’avocat des parties civiles multiplient la leur. J’interviendrai prochainement devant une cour d’assises de Province, où je serai environ rémunérée 3 000 euros pour une semaine d’audience, quand ma consoeur des parties civiles avoisinera les 40 000 euros.

N’évoquons plus le harcèlement, les injures et insultes endurées sur les réseaux sociaux pour peu que le dossier soit médiatique.

Éteignons finalement de manière définitive la parole de ces avocates qui, comme moi, continuent à défendre dans des dossiers de violences faites aux femmes. Pour la circonstance, le fait que je sois une femme s’efface devant la parole de l’accusé que je porte. Je me sens presque comme une traitresse à la cause.

Lors des dernières assises où j’ai défendu, extrêmement pénibles, où j’ai dû aller au bout de moi-même pour remplir mon simple rôle, rabrouée à chaque intervention, où j’ai été invectivée par les parents et alliés des parties civiles, j’ai eu l’ultime surprise de voir l’Avocat général se munir d’un micro-cravate pour porter ses réquisitions dans l’espace de la salle d’audience réservée aux avocats. Il s’est placé devant moi, se présentant comme avocat de la société.

Je me suis sentie effacée, écrasée, invisibilisée.

Je me sens moi aussi avocate de la société en me battant pour le strict respect des droits de ceux que je défends.

Ce que je pensais être le courage d’audience devient à la longue l’endurance à subir des humiliations annoncées. J’ai entendu que je déstabilisais l’audience, que je n’en serais pas là si j’avais mieux travaillé, que mes questions étaient honteuses ou parfaitement idiotes. Des Présidents et des Avocats généraux ont déjà refusé de me saluer. On se permet tout. Je remballe mon dossier et ma robe piteusement, en me disant qu’un jour on en parlera aussi.

Quand la justice n’est pas là pour la défense, elle n’est là pour personne.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484911

[Jurisprudence] Interruption de la prescription de l’action en faute inexcusable pour toutes actions procédant du même fait dommageable

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-16.168, F-B N° Lexbase : A24249D7

Lecture: 10 min

N4939BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marine Ferreri, Avocat au Barreau de Paris, Fidere Avocats

Le 05 Avril 2023

Mots-clés : faute inexcusable de l’employeur • prescription • fait dommageable • action judiciaire • recevabilité de l’action • risque professionnel

L’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Une action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime contre son dernier employeur introduite dans le délai de prescription de deux ans, a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’un précédent employeur au service duquel le salarié a également été exposé au risque. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 février 2023.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 16 février 2023 [1], un salarié a travaillé, du 2 septembre 1959 au 9 août 1966, en qualité de marin pour une société A, puis comme mécanicien, du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998, pour un syndicat professionnel.

Par décision de l’ENIM du 20 août 2012, son affection au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles a été reconnue comme maladie professionnelle.

Le salarié a agi en justice en deux temps. Il a tout d’abord saisi, le 15 avril 2013, une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat professionnel pour le compte duquel il a travaillé en dernier lieu.

Puis, deux ans et demi plus tard, soit le 16 octobre 2015, il a mis en cause devant la même juridiction, la société A et a sollicité la mise hors de cause du syndicat professionnel.

La question était alors de savoir si les deux actions introduites à l’encontre du premier puis du second employeur, relevaient d’un fait dommageable unique susceptible d’étendre l’effet interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel a accueilli la demande du salarié. Elle retient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l’encontre du syndicat a pour effet d’interrompre la prescription de l’action introduite contre la société.

La Haute Juridiction a suivi ce raisonnement : « Ayant constaté que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime avait été reconnu le 20 août 2012, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre le syndicat professionnel le 15 avril 2013 avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société au service de laquelle le salarié avait été exposé au risque, de sorte que son action était recevable » [2].

I. Exercice de deux actions procédant d’un même fait dommageable

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel de Rennes a tout d’abord constaté que le caractère professionnel de la pathologie, présentée par la victime, a été reconnu le 20 août 2012, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime et par le FIVA contre le syndicat professionnel le 15 avril 2013 avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans [3].

Pour les juges du fond, cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société au service de laquelle le salarié avait été exposé au risque, de sorte que son action était recevable.

La société A, a formé un pourvoi en cassation, et a notamment fait valoir devant la Haute juridiction que « pour avoir un effet interruptif de prescription, la demande en justice doit être adressée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers ».

L’argumentation du pourvoi est de soutenir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres actions, procédant d’un même fait générateur ayant donné lieu aux dommages subis par la victime.

Par conséquent, selon la société A, les deux actions introduites par la victime à l’encontre du syndicat professionnel en avril 2013, puis de la société A en octobre 2015, ne procédaient pas d’un fait dommageable unique (le fait dommageable est le fait générateur, à savoir l’acte ou l’événement ayant donné lieu aux dommages subis par la victime), mais relevaient de périodes d’exposition au risque distinctes, à plusieurs années d’intervalle, et procédaient de circonstances différentes.

Ainsi, selon cet argumentaire, l’action introduite contre le syndicat professionnel le 15 avril 2013 ne permettait pas d’interrompre le cours de la prescription contre le premier employeur, ce dernier estimant donc la prescription acquise au jour de la mise en cause du 16 octobre 2015.

En sus, le pourvoi soutient que la demande en justice, pour avoir un effet interruptif sur la prescription, doit être adressée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers. Une action en reconnaissance de la faute inexcusable, poursuit-il, n’a d’effet interruptif qu’à l’égard des actions procédant du même fait dommageable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère au contraire qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2713LWE et 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ».

En d’autres termes, les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédant du même fait dommageable, la prescription avait été interrompue à compter du 15 avril 2013.

Dans l'hypothèse où ces actions sont fondées sur les mêmes faits et tendent au même but, alors la prescription peut exceptionnellement s'étendre d'une action à une autre [4].

La notion de « même fait dommageable » avait déjà été exploitée par la Cour de cassation pour permettre à une demande indemnitaire en justice, fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, d’interrompre le délai de prescription biennale à l’égard d’une société qui a changé de forme sociale [5].

Dans cette affaire, les juges du fond avaient accueilli la demande indemnitaire des ayants droit d’une victime d’accident mortel du travail dû à la faute inexcusable de la société, laquelle a par la suite transformé sa raison sociale (la SARL employeur est devenue une société anonyme) [6].

La nouvelle société soulève à tort la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre. Elle considère en effet que n’ayant pas été mise en cause lors de la demande initiale portée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, le délai de prescription de l’action n’était pas interrompu.

Selon les juges du fond, la saisine des ayants droit de la victime d’une demande indemnitaire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, procède d’un même fait dommageable ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de cette société peu important la transformation de sa raison sociale [7].

Cet arrêt apporte d’utiles précisions relatives aux impacts de la transformation de l’entreprise sur les contentieux relatifs à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et confirme la politique libérale de la Cour de cassation en matière d’interruption de la prescription.

II. Effet interruptif de la prescription à l’égard de tous les employeurs

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans (CSS, art. L. 431-2).

Quant au point de départ de celui-ci, lorsqu'il s'agit d'un accident du travail, le délai court du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (CSS, art. L. 431-2, al. 1er, 1°).

Dans le cas d'une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW et L. 461-5 N° Lexbase : L8865LHS du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie [8].

La prescription est interrompue par l’action introduite par le salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable engagée devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime a été reconnu le 20 août 2012. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre le syndicat le 15 avril 2013 a dès lors été introduite dans le délai de prescription de deux ans.

Selon la Haute juridiction, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette action a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société au service de laquelle le salarié a été exposé au risque, de sorte que son action était recevable.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de prescription en présence d’une pluralité d’actions successives en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur [9].

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens [10].

En l'espèce, le salarié victime d'une maladie professionnelle avait changé d'employeur qui appartenait au même groupe de sociétés. Il a saisi la caisse primaire le 21 mars 2008 qui a reconnu le caractère professionnel de sa maladie dès le 10 juillet 2008. La consolidation du salarié est intervenue un an plus tard, et ce dernier a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'employeur visé étant Dunlop Tires Amiens. Cependant, ce n'est que le 31 juillet 2013 que ce salarié introduit une demande en justice contre son premier employeur, Dunlop Tires France.

Pour les juges du fond, le fait que le salarié ait le choix d'agir contre l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu'une action à l'encontre de l'un vaut à l'égard de l'autre. La requête adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 26 avril 2011 n'a pu interrompre la prescription à l'encontre de la société Dunlop Tires France à laquelle elle n'est pas opposable, ces sociétés étant des entités distinctes.

Le salarié forme un pourvoi en cassation qui conduit à la censure de l'arrêt rendu par la cour d'appel : les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédant du même fait dommageable, la prescription avait été interrompue à compter du 26 avril 2011.

Ainsi, et sous réserve que la victime ait bien respecté le délai de prescription de deux ans pour agir en justice contre son employeur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2023 confirme la possibilité offerte au salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’engager plus tard une action dirigée à l’égard d’un autre employeur, au service duquel le salarié a été exposé au risque.

Cette jurisprudence constante ouvre désormais sur une réflexion selon laquelle des personnes juridiques distinctes (personnes physiques ou morales) peuvent se voir opposer l’interruption de la prescription d’une autre action dès lors qu’un objet commun les relie [11].

[1] L. Bedja, Employeurs successifs et faute inexcusable : interruption de la prescription de l’action à l’égard de toute autre action issue du même fait dommageable, Lexbase Social, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4448BZR.

[2] Action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur : effet interruptif à l’encontre de tous les employeurs, Gaz. Pal., mars 2023, n° 8.

[3] C. Berlaud, Étendue de l’effet interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, Actu juridique, social, 28 février 2023, brèves.

[4] Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 09-17.213, F-D N° Lexbase : A3510GRG, RTD civ., 2011, 387, obs. R. Perrot.

[5] Cass. soc., 23 janvier 2003, n° 01-20.945, FS-P+B+R N° Lexbase : A7287A4N.

[6] P.-Y. Verkindt, Sur la prescription des actions en matière d’accident du travail, RDSS, 2003, p. 440.

[7] CA Nîmes, 22 mai 2001, Rejet.

[8] Cass. soc., 29 juin 2004, n° 03-10.789, publié N° Lexbase : A9044DCX.

[9] Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-25.333, F-P+B+I N° Lexbase : A1349Z9T.

[10] Employeurs successifs : l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de l’un interrompt la prescription à l’égard de l’autre, Dalloz Actu., 9 janvier 2020.

[11] A. Bolze, Interruption de la prescription : extension d’une action à une autre, Dalloz Actu., 27 janvier 2020.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484939

[Jurisprudence] Assurances accidents corporels : le suicide n’est pas couvert… sauf clause contraire

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-17.681, FS-B N° Lexbase : A44819CX

Lecture: 10 min

N4948BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Stéphane Brena, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur de l’Institut de droit des affaires internationales de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Caire (Égypte), Codirecteur du Master droit des assurances de l’université de Montpellier

Le 05 Avril 2023

Mots-clés : assurance • accidents corporels • assurance vie • décès • suicide • caractère aléatoire

Interrogée sur l’applicabilité de la couverture obligatoire du suicide à compter de la deuxième année de contrat, posée par l’article L. 132-7 du Code des assurances, aux assurances accidents corporels, la Cour de cassation y répond négativement, interprétant strictement et à juste titre cette disposition qu’elle réserve aux assurances-vie en cas de décès. Au-delà de cette inapplicabilité, la Haute juridiction considère, de manière convaincante, que le suicide est automatiquement exclu de cette catégorie de contrats d’assurance de dommages corporels, tout en réservant, de façon plus surprenante, la possibilité d’une stipulation contraire.

Le contrat d’assurance a vocation à couvrir la survenance d’un événement aléatoire, caractère que contrarie la provocation délibérée du sinistre par l’assuré. Il en est ainsi du suicide de l’assuré [1] lorsque ce dernier est couvert par une assurance de personnes dont le risque porte, soit sur l’existence de la personne de l’assuré (assurance-vie), soit sur son intégrité physique (assurance non-vie ou de dommages corporel). C’est, plus précisément, à la question de la couverture du suicide par un contrat d’assurance accidents corporels qu’a été confrontée la Cour de cassation dans cette décision.

Les faits de l’espèce étaient fort simples. Les ayants-droits d’un assuré qui s’était suicidé réclamaient le bénéfice d’une assurance « garantie des accidents de la vie ». L’assureur s’y opposait, arguant d’une clause d’exclusion de garantie en cas de suicide de l’assuré.

La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 6 avril 2021, faisait pourtant droit à la demande des héritiers, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-7 du Code des assurances N° Lexbase : L9842HEA, qui dispose que « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année de contrat. L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. […] » Les juges du fond, constatant que le suicide était intervenu plus de dix ans après la conclusion du contrat, avaient neutralisé la clause d’exclusion du suicide en raison du caractère d’ordre public de l’article L. 132-7 du Code des assurances. L’assureur introduisait un pourvoi en cassation, en soutenant que la couverture impérative du suicide à compter de la deuxième année de contrat, prévue par les dispositions de l’article L. 132-7 du Code des assurances, ne s’applique qu’aux assurances-vie en cas de décès et non aux assurances de dommages corporels.

La question de l’applicabilité de l’article L. 132-7 du Code des assurances au contrat d’assurance non-vie était ainsi directement posée à la Cour de cassation, qui, sans grande surprise, y répond négativement. La Haute juridiction rappelle en effet que « Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable. » Elle ajoute qu’en appliquant ce texte au contrat en cause, « sans constater que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

La Cour de cassation se prononce ainsi, à juste titre et sans ambiguïté, en faveur de l’inapplicabilité de la couverture obligatoire du suicide aux contrats d’assurance de dommages corporels et singulièrement aux contrats d’assurances accidents corporels (I). Sa réponse va cependant au-delà de cette simple affirmation, donnant des indications sur le régime de l’exclusion de la couverture du suicide dans les assurances non-vie (II).

I. L’inapplicabilité de l’article L. 132-7 du Code des assurances aux assurances accidents corporels

L’inapplicabilité de l’article L. 132-7 du Code des assurances s’imposait, nous semble-t-il. En effet, il existe une différence nette entre les assurances-vie en cas de décès et les assurances de dommages corporels (A). Or, seules les premières sont visées par l’article L. 132-7 du Code des assurances, dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte (B).

A. La distinction entre assurance-vie en cas de décès et assurance de accidents corporels

Le Code des assurances distingue, au sein des assurances de personnes, les assurances sur la vie et les assurances contre les accidents atteignant les personnes [2], soumettant chacune d’elles à des dispositions spécifiques, bien que nettement plus nombreuses en matière d’assurance-vie [3]. Cette distinction s’exprime également lors de l’octroi de l’agrément administratif indispensable à l’exercice de la profession d’assureur [4]. Ainsi, selon les dispositions de l’article R. 321-1 du Code des assurances N° Lexbase : L7941IAD, un assureur peut-il être agréé pour la couverture du risque « Accidents » [5], du risque « Maladie » [6] ou de « Vie – Décès » [7]. Les assurances-vie se déclinent ainsi en assurances en cas de décès et en assurances en cas de vie ; les assurances de dommages corporels, en assurances accidents corporels et en assurances maladie complémentaire.

Le risque – sans mauvais jeu de mot – de confusion entre les assurances-vie en cas de décès et les assurances contre les accidents corporels, provient du fait que, dans ces dernières, le dommage peut être à l’origine du décès de l’assuré [8]. Pourtant, ces deux espèces d’assurances de personnes sont bel et bien différentes : dans les assurances-vie en cas de décès, c’est la mort de l’assuré qui est couverte, quelle qu’en soit la cause ; dans les assurances accidents corporels, c’est l’atteinte accidentelle à l’intégrité physique de l’assuré qui est garantie, quand bien même conduirait-elle à son décès. En d’autres mots, dans les assurances-vie en cas de décès, le risque est constitué par le décès, alors qu’il réside dans l’atteinte corporelle accidentelle dans les assurances accidents corporels.

En l’espèce, le contrat en cause [9] couvrait les accidents à l’origine du décès mais aussi source d’incapacité permanente de l’assuré. Il n’y avait aucune ambiguïté quant à la qualification d’assurance contre les accidents corporels, qu’une interprétation stricte de l’article L. 132-7 du Code des assurances a conduit à exclure de son champ d’application.

B. L’interprétation stricte de l’exception de couverture posée par l’article L. 132-7 du Code des assurances

Le suicide constitue un événement anti-aléatoire puisque susceptible de provoquer le sinistre, et ce, que le contrat couvre le seul risque décès ou les atteintes à l’intégrité corporelle susceptibles de provoquer le décès. Il a donc vocation à entrainer la neutralisation de la garantie. C’est ce qu’indique en l’espèce la Cour de cassation, en affirmant que « le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ». La Haute juridiction avait d’ailleurs déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 12 avril 2012, de se prononcer en faveur de l’exclusion de toute garantie en cas de suicide de l’assuré au titre, également, d’une assurance accidents corporels [10].

Néanmoins, et à titre exceptionnel, l’article L. 132-7 du Code des assurances impose à « l’assureur en cas de décès » la couverture du suicide à compter de la deuxième année de contrat. L’occasion était alors donnée à la Cour de cassation, dans le prolongement de son arrêt de 2012, de s’exprimer sur l’applicabilité de ce dispositif exceptionnel.

Or, l’assureur en cas de décès visé par le texte ne peut être qu’un assureur-vie en cas de décès. En effet, l’article L. 132-1 du Code des assurances appartient à un chapitre 2 portant sur « les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ». Il n’y est donc pas question des assurances de dommages corporels, et, en particulier, des assurances accidents corporels.

Par conséquent, seule une interprétation extensive de cette disposition, y incluant toutes les assurances de personne couvrant le risque décès, permettrait d’en étendre le champ aux assurances accidents corporels. Or, le caractère exceptionnel de la couverture d’un risque non aléatoire s’oppose à une telle lecture compréhensive du texte.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation en écarte expressément l’application [11] et n’autorise pas, en conséquence, la neutralisation de la clause d’exclusion du suicide du risque garanti. Elle réserve cependant la possibilité, pour les juges du fond, de « constater que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels » ; dit autrement, de caractériser une assurance-vie en cas de décès, qui pourrait alors bénéficier de ce dispositif exceptionnel.

La Haute juridiction aurait pu s’en tenir là. Elle pousse pourtant plus avant sa décision, en révélant des éléments du régime de cette exclusion de la couverture du risque en cas de suicide.

II. Le régime de l’exclusion de la couverture du suicide dans les assurances accidents corporels

La Cour de cassation donne des précisions sur le régime de cette exclusion : elle la considère comme automatique mais estime le suicide susceptible de faire l’objet d’une couverture par le contrat. Une telle position suscite un sentiment mitigé : si le caractère automatique de l’exclusion convainc (A), la reconnaissance d’une possible couverture contractuelle du suicide interroge (B).

A. L’automaticité convaincante de l’exclusion de la couverture du suicide

Le contrat litigieux stipulait expressément l’exclusion du suicide de la garantie. Or, la Cour de cassation, ayant écarté l’application de l’article L. 132-7 du Code des assurances, ne s’empare pas de l’argument de validité de la clause d’exclusion pour retenir la garantie de l’assureur. Elle préfère, plus fondamentalement, affirmer que « le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels ».

En faisant l’économie d’une quelconque référence à la clause d’exclusion du suicide, la Haute juridiction confère à cette exclusion un caractère automatique tout à fait bienvenu et que justifie pleinement son caractère anti-aléatoire [12].

Le fondement de cette automaticité n’est pas révélé par la Cour de cassation. Nous y verrions volontiers la marque de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH prévoyant que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Pourtant, un tel fondement s’accorde mal avec la possible couverture du suicide au gré des stipulations du contrat.

B. La possible mais surprenante couverture du suicide par le contrat

La Haute juridiction, ayant affirmé le principe d’une exclusion automatique du suicide, y ajoute un « sauf stipulation contraire » qui peut surprendre. Cette incise signifie, sans ambiguïté, que le contrat peut renverser le principe et prévoir la couverture du suicide dans le cadre d’une assurance accidents corporels. Or, la faute intentionnelle de l’assuré est traditionnellement considérée comme une exclusion légale absolue du risque [13].

Cet hommage à la liberté contractuelle se concilie par conséquent assez mal avec l’exigence de couverture d’un événement aléatoire et, singulièrement dans les assurances accidents corporels, avec le caractère nécessairement accidentel de l’atteinte, pourtant fermement rappelé par la Cour.

Il est vrai que le suicide prive, dans les assurances accidents corporels, les ayant-droits de l’assuré décédé de la prestation d’assurance, alors que ce même évènement est nécessairement couvert à compter de la deuxième année de contrat dans les assurances-vie en cas de décès.

Néanmoins, une telle solution contrarie le caractère absolu de l’exclusion de couverture de la faute intentionnelle de l’assuré. Elle laisse par surcroît une porte ouverte à des formules contractuelles pour le moins baroques qui, supposées couvrir les risques « accidents », y incluraient des comportements délibérés…

[1] Sur l’ensemble de la question du suicide, v. S. Brena, Le suicide en droit des assurances, in Le suicide de l’Antiquité au XXIe siècle, sous la direction de F. Vialla, P. Vielfaure, S. Joly, J. Brunn, A. Fontennelle, LEH Editions, sept. 2022.

[2] C. ass., art. L. 131-1 N° Lexbase : L7352LQD.

[3] C. ass., art. L. 132-1 et s. N° Lexbase : L0126AAW.

[4] C. ass. art. L. 321-1 N° Lexbase : L5032L8U.

[5] Branche 1.

[6] Branche 2.

[7] Branche 20.

[8] Le décès en cas de maladie ne peut être couvert que par une assurance-vie en cas de décès : Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Précis Dalloz 14e éd., 2017, n° 1130, p. 889.

[9] Contrat « garantie des accidents de la vie » proposé par SwissLife.

[10] Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-13.984, F-D N° Lexbase : A5815II9 qui ne se prononçait cependant pas sur l’applicabilité de l’article L. 132-7 du Code des assurances.

[11] V. déjà en faveur de cette solution, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, op. cit., n° 1134, spéc. p. 894.

[12] S. Abravanel-Joly, Droit des assurances, Ellipses 4e éd., 2023, n° 974, p. 429, qualifiant la solution d’évidente.

[13] S. Abravanel-Joly, Droit des assurances, op. cit, n° 343 et suiv., pp. 150 et suiv. ; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, op. cit., n° 1134, spéc. p. 894.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484948

[Brèves] Hip hip hip… L’alignement des chambres de la Cour de cassation sur la notion de faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2023, n° 21-21.084, FS-B+R N° Lexbase : A53099L9

Lecture: 3 min

N4966BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 05 Avril 2023

► L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute dolosive de son assuré ; la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Que cette décision fait plaisir à lire. Impossible de se lasser de cette motivation, aux allures d’attendus de principes, qui se réfère expressément à la jurisprudence, bien établie maintenant, de la deuxième chambre civile sur la faute dolosive (pour un exemple récent, Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-13.245, FS-B N° Lexbase : A79527ID).

En l’espèce, pour les besoins de son activité de design et d’architecture intérieure, une société souscrit une assurance RC. La société est chargée de travaux de décoration de « restaurants » Mac Donald’s. À la suite d’une réclamation d’un ayant droit d’un designer, la société déclare le sinistre à son assureur qui refuse sa garantie, aux motifs que son assuré aurait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 20 mai 2021, rejette les demandes de l’assuré contre son assureur (CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 18/08231 N° Lexbase : A37454SI). Les conseillers ont retenu qu’un simple examen visuel des œuvres attribuées au contrefait et celle utilisée par le contrefacteur permet de constater le caractère flagrant de leur exacte similitude. Ce faisant, elle a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa rattaché à la couverture du risque.

Un pourvoi est formé mais la Cour de cassation le rejette. L’appréciation du caractère dolosif de la faute est une question de fait dont elle n’exerce qu’un contrôle de motivation. Ce faisant, la troisième chambre civile reprend, mot pour mot, la définition de la faute dolosive donnée par la deuxième chambre. Cet alignement est salvateur, non seulement pour l’uniformisation de la règle juridique mais, encore, pour différencier la faute intentionnelle de la faute dolosive.

Au-delà des clauses d’exclusion stipulées dans les polices, le Législateur a instauré notamment deux cas d’exclusion, assez difficiles à caractériser. L’article L. 113-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9563LGB permet, en effet, à l’assureur de refuser sa garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive.

Jusqu’alors, la faute d’une particulière gravité était très difficile à sanctionner. Rapporté au droit de la construction, il suffit, pour illustrer, de rappeler les débats et jurisprudences relatives aux clauses de violation délibérée des règles de l’art (pour exemple, Cass. civ. 3, 7 octobre 2008, n° 07-17.969, F-D N° Lexbase : A7234EA8). Alors, nombreux sont ceux qui ont tenté de se tourner vers les exclusions légales. Toujours rapportée au droit de la construction, la difficulté est que l’exclusion de faute intentionnelle ne reçoit pas vraiment d’application. Aucun constructeur ou maître d’ouvrage ne cherche l’action ou l’omission mais encore le dommage lui-même. L’intention de nuire, en cette matière, est probatio diabolica.

Il était donc temps que la faute dolosive soit autonome. Il faut que l’assuré ait la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est produit. L’assuré doit s’être placé dans une situation qui rend le dommage inéluctable.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484966

[Brèves] Impossibilité pour le maire de représenter l’État devant le CE

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 465736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03409L8

Lecture: 1 min

N4944BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2023

► Un maire ne peut présenter devant le Conseil d'État des conclusions au nom de l'État dans un litige relatif à une demande de communication de listes électorales.

Faits. Un citoyen a demandé au maire de Capbreton la communication de la liste électorale de la commune et du tableau des inscriptions et radiations actualisés. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de communication et à ce qu'il soit enjoint au maire de Capbreton de lui communiquer ces documents (TA Pau, 20 juin 2022, n° 2002645 N° Lexbase : A52459LT).

Rappel. Il résulte de l'article R. 432-4 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3041AL9 que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l'État devant le Conseil d'État.

Solution. Il s'ensuit que le maire de Capbreton ne peut ainsi agir au nom de l'État dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève.

Précision. Le maire d'une commune, agissant en cette qualité comme agent de l'État dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées pour la révision des listes électorales, est recevable à interjeter appel du jugement rendu par un tribunal administratif saisi par un déféré du préfet sur le fondement des dispositions de l'article R. 12 du Code électoral N° Lexbase : L3697LK7 (CE, 13 décembre 2002, n° 242598, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8108IW9).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484944

[Brèves] Accord GPEC : quand le CSE doit-il être consulté ?

Réf. : Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729, FS-B+R N° Lexbase : A39249LW

Lecture: 4 min

N4935BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lisa Poinsot

Le 05 Avril 2023

► En présence d'un accord relatif à la GPEC, le CSE n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques ;

En revanche, les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sont soumises à consultation, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l'accord de GPEC.

Faits et procédure. Un accord de groupe relatif à la GPEC est conclu au sein d'un groupe afin de favoriser le développement professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation.

| Rappel. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariées dotées d’un CSE, ce dernier doit être consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise ce qui nécessite d’aborder, en l’absence d’accord ayant déterminé le contenu de cette consultation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (C. trav., art. L. 2312-24 N° Lexbase : L9906LLH). |

Une société, comprise dans le périmètre de l’accord, a, quelques mois plus tard, informé le CSE d’un établissement de l’état d’avancement d’un projet d’adaptation des compétences intitulé « Plan équilibre ». L’employeur considère que ce plan est une mise en œuvre de l’accord de GPEC n’ayant pas à être soumis à une consultation du CSE.

Estimant au contraire qu’ils devaient être consultés sur ce plan préalablement à sa mise en œuvre, le CSE central et le CSE de l’établissement concerné saisissent le tribunal judiciaire.

La cour d’appel retient que le « Plan équilibre », portant sur deux sites, prévoit une adaptation des compétences de quinze à vingt postes afin de redéployer des salariés sur des postes de cybersécurité pour lesquels les compétences sont très recherchées.

Elle fait ainsi ressortir l’existence d’une mesure de nature à effectuer le volume ou la structure des effectifs, au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S.

Elle en déduit que le défaut de consultation constitue un trouble manifestement illicite.

De plus, l’accord de groupe relatif à la GPEC prévoit la consultation du CSE central sur les évolutions prévisibles des emplois et qualifications par établissement et la consultation du CSE d’établissement en cas d’impact sur l’emploi dans un des établissements. Le « Plan équilibre » vise une adaptation de quinze à vingt postes par mutations ou détachement, de sorte que le non-respect des obligations d’information et de consultation du CSE d’établissement concerné par cette mesure constitue bien un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, la cour d’appel ordonne :

- d’ouvrir une consultation du CSE central et du CSE d’établissement sur le projet, de leur communiquer l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de « Plan équilibre » et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés ;

- de suspendre la mise en œuvre du plan que la consultation du CSE central et du CSE d’établissement n’aurait pas été menée à son terme.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment que le projet entre dans le champ d’application de l’accord de groupe relatif à la GPEC, de sorte qu’elle est exemptée de consulter le CSE central et le CSE d’établissement concerné.

| À noter. Par un arrêt du 21 septembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660, FS-B+R N° Lexbase : A25208KK). |

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2312-14, alinéa 3 du Code du travail N° Lexbase : L8247LGK, les articles L. 2312-24, alinéa 1er N° Lexbase : L9906LLH et L. 2312-37 N° Lexbase : L1434LKC du même code ainsi que les articles 1er, § 2, et 5 de la Directive n° 2002/14/CE, du 11 mars 2002 N° Lexbase : L7543A8U.

La Cour de cassation s’est alors prononcée sur l’application du dernier alinéa de l’article L. 2312-14 du Code du travail qui, par les termes « dans ce domaine », semble porter tant sur la conclusion de l’accord portant sur la GPEC que sur sa mise en œuvre.

| Pour aller plus loin :

|

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484935

[Brèves] Preuve du contrat de vente et mandat : peu importent les intentions réelles du mandataire quant à la livraison effective

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-10.001, FS-B N° Lexbase : A39219LS

Lecture: 2 min

N4972BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 05 Avril 2023

► La vente étant parfaite en cas d’accord sur la chose et sur le prix, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel détournement de ses pouvoirs par le mandataire à qui incombe de vendre le bien, dès lors que ses engagements engagent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.

Faits et procédure. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la première chambre civile ne sont sans doute pas étrangers à la publication de ce dernier au bulletin.

En l’espèce, le propriétaire d’un véhicule avait donné mandat à une société de vendre un véhicule. Le représentant social avait accepté de livrer la chose à un tiers acquéreur, mais aucun certificat de cession n’avait été remis à cet acquéreur et le mandataire avait conservé la possession effective du bien, une voiture. Le représentant social a été mis en examen des chefs d’abus de confiance aggravés et d’escroquerie commis au préjudice, notamment du mandant et du tiers acquéreur. Saisis par le mandant d’une demande tendant à voir constater la vente inexistante, les juges du fond refusèrent d’admettre une telle demande, au motif que la preuve du contrat de vente n’était pas rapportée et que les déclarations du représentant social ne pouvaient être retenues car s’inscrivant dans un ensemble d’opérations frauduleuses (CA Paris, 25 novembre 2021, n° 19/07236).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles 1583 N° Lexbase : L1669ABG, consacré au contrat de vente, et 1998 N° Lexbase : L2221ABU, relatif aux effets du mandat à l’égard du mandant. Elle précise que « même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l’égard d’un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer ».

Reproche est fait à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations « desquelles il résultait que le mandataire s’était engagé à vendre le véhicule (au tiers) selon le prix fixé, peu important ses intentions réelles quant à la livraison ».

Ainsi, peu importe le comportement frauduleux du représentant social du mandataire. En l’absence de connaissance de ce caractère par le tiers, le mandant est tenu. Aussi fallait-il tenir compte des déclarations du représentant social pour rapporter la preuve de l’existence du contrat.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484972

[Brèves] Loi « Égalim 3 » : l’équilibre des relations fournisseurs/distributeurs est-il renforcé ?

Réf. : Loi n° 2023-221, du 30 mars 2023, tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs N° Lexbase : L3242MHK

Lecture: 6 min

N4914BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2023

► La loi appelée « Égalim 3 » ou encore loi « Descrozaille », du nom du député qui en est l’initiateur, a été publiée au Journal officiel du 31 mars 2023. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi « Égalim 1 » (loi n° 2018-938, du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) et de la loi « Égalim 2 » (loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U).

En voici les principaux apports.

Un nouvel article L. 444-1 A N° Lexbase : L3434MHN est créé dans le Code de commerce, lequel vient préciser que les dispositions de ce code relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et à d'autres pratiques prohibées, sont d'ordre public et qu'elles s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. En outre, ce nouveau texte affirme la compétence exclusive des tribunaux français pour connaître des litiges portant sur l'application de ces dispositions, sous réserve du respect du droit de l'UE et du droit international.

Par ailleurs, deux mesures de la loi « Égalim 1 » de 2018 expérimentées depuis 2019, et déjà reconduites jusqu'à avril 2023 sont prolongées :

- l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume. Le Sénat a étendu cet encadrement au 1er mars 2024 à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d'hygiène et d'entretien, « constatant que les promos choc étaient destructrices de valeur pour des centaines de PME françaises ». Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de cet encadrement sur les prix ;

- le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10% (SRP+10). Les fruits et légumes frais ont été exclus du dispositif. Les obligations de transparence des distributeurs sont renforcées : ils devront communiquer aux pouvoirs publics des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+10.

L’article 3, issu d’un amendement sénatorial, modifie l’article L. 441-4, III N° Lexbase : L3425MHC, afin d’étendre à tous les produits de grande consommation le dispositif du « ligne à ligne », aujourd'hui circonscrit aux produits alimentaires. Ce mécanisme contraint les distributeurs et fournisseurs à justifier et détailler, dans la convention écrite qu'ils concluent, chacune des obligations auxquelles ils s'engagent réciproquement, ainsi que leur prix unitaire.

Le texte entend également combler un vide juridique : celui du cadre dans lequel s’inscrivent les cocontractants lorsque la négociation annuelle échoue. Actuellement, s’il n’y a pas d’accord après la date butoir du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, et ce pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. La loi propose d'expérimenter pendant trois ans un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de contrat signé au 1er mars. Dans ce cas, le fournisseur aura désormais le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas ou appliquer un préavis de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l'inflation...). En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

En outre, pour mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, la loi augmente les amendes administratives prévues dans ce cas : à hauteur maximum d'un million d'euros pour les personnes morales et de 200 000 euros pour les personnes physiques. Ces sanctions sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Pour empêcher les dérives importantes pratiquées ces dernières années par la grande distribution, les pénalités logistiques qu'elle peut infliger aux entreprises fournisseurs sont désormais plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie. Une autre disposition introduit la convention logistique, qui sera un document distinct de la convention générale portant sur le tarif.

L'article L. 441-19 du Code de commerce N° Lexbase : L3432MHL est complété en prévoyant que chaque distributeur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur de la DGCCRF ou à son représentant nommément désigné les montants qu'il a réclamés à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l'année précédente. Le texte prévoit par ailleurs un régime de sanctions en cas de manquement : ce dernier sera passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

L’article L. 441-1-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3421MH8 est également modifié : il prévoit que, dans le cas où les fournisseurs choisissent « l'option n° 3 » lors de l'envoi de leurs conditions générales de vente, ils accompagnent cet envoi d'une attestation d'un tiers indépendant certifiant la part de l'évolution de tarif qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles qui composent son produit. Parmi les documents que le fournisseur doit transmettre au tiers indépendant doit figurer la méthodologie qu'il a employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix des intrants agricoles.

Deux nouveaux articles (art. L. 441-1-2 N° Lexbase : L3422MH9 et L. 441-1-3) sont insérés dans le Code de commerce afin de regrouper les dispositions propres aux grossistes jusqu’ici disséminées dans plusieurs articles du code.

Des dispositions concernent également le nouveau cadre issu de la loi dite « Égalim 2 », afin de mieux sanctuariser la matière première agricole. Le principe de non-négociabilité de la matière première agricole a été étendu aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD).

Face aux « sur-marges » réalisées par les grandes surfaces sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), notamment ceux issus de l'agriculture biologique, le Gouvernement devra remettre, d'ici le 1er juillet 2023, un rapport étudiant la possibilité d'encadrer ces marges.

Avec toutes ces mesures, la question reste entière : l'objectif de la loi, de renforcer les relations fournisseurs/distributeurs, est-il atteint ?

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484914

[Focus] Perquisitions dans cinq banques en France : poursuite des investigations dans le cadre des CumEx Files

Lecture: 7 min

N4929BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Thomas GALLICE, Élève Avocat diplômé du Master 2 Fiscalité de l’entreprise (221) de Paris Dauphine-PSL et du Master 2 DJCE/Droit de l’entreprise de Caen. Sous la direction de Clarisse SAND, avocate associée au sein du cabinet Sand avocats et présidente de l'Institut du droit pénal fiscal et financier (IDPF²)

Le 04 Avril 2023

Mots-clés : CumEx Files • optimisation fiscale • fraude fiscale • Parquet national financier • dividendes

Le Monde vient de révéler ce mardi 28 mars 2023 que quatre grandes banques françaises et une banque étrangère sont actuellement visées par des perquisitions simultanées, dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet national financier (PNF) depuis décembre 2021, mais de quoi est-il réellement question ?

En France et après la publication d’une enquête d’un consortium de journalistes internationaux, le Parquet national financier (PNF) a ouvert des enquêtes sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée dans cinq grandes banques, BNP Paribas, Société Générale, Natixis, Exane (filiale de BNP Paribas) et HSBC.

Le CumCum et le CumEx : deux pratiques distinctes et qui posent de nombreuses questions …

Les enquêtes portent sur des pratiques de fraude aux dividendes appelées « CumCum ». Ces pratiques permettent à des investisseurs non-résidents en France d'échapper à la taxe sur les dividendes sur les actions d'entreprises françaises cotées en transférant des titres à une banque française pour les récupérer ultérieurement, avec le dividende qui n’aura pas été imposé, moyennant le paiement d’une commission à la banque.

Cette pratique est à distinguer des « CumEx » qui correspondent à un schéma frauduleux exploitant une faille dans la réglementation de certains pays, principalement l'Allemagne et le Danemark. Ainsi face à une retenue à la source, qui était payée par une banque pour le compte d'un client non résident, un même crédit d'impôt était réclamé plusieurs fois.

Ce mécanisme d'arbitrage de dividendes est un mécanisme qui a été identifié dès 2017 par l'administration fiscale française et de premiers redressements fiscaux avaient été opérés en 2021 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Dans le cadre du droit pénal fiscal, il est difficile de savoir si ces pratiques, qui soulèvent des questions juridiques complexes liées à la frontière entre optimisation fiscale et fraude fiscale, peuvent être considérées comme des abus de droit et, par conséquent, comme une fraude fiscale.

Les tribunaux allemands ont récemment décidé qu'il existait une intention délictuelle en matière d'évasion fiscale lorsqu'il n'y avait pas d'autre motif économique que d'obtenir le remboursement de la retenue à la source. Cependant, cette décision concernait un cas spécifique de CumEx, différent de celui de CumCum.

En France, la répression de l'abus de droit n'est pas nécessaire pour caractériser la fraude fiscale, mais la jurisprudence considère que l'organisation d'un montage frauduleux pour se soustraire à l'impôt constitue une infraction.

Le 1er décembre 2021, une commission sénatoriale s’était tenue sous la présidence de M. Claude Raynal avec pour sujet « CumEx Files : quel bilan des outils de lutte contre les pratiques d’arbitrage de dividendes ».

Fut évoquée la possibilité d’introduire un délit d'évasion fiscale en droit français de manière à appréhender plus facilement ces pratiques fiscales intermédiaires évoluant aujourd’hui en zone floue.

Une pénalisation croissante à prendre au sérieux

Dans le cadre des perquisitions qui animent la place financière parisienne, il est important de souligner que les banques incriminées ont régulièrement contesté toute irrégularité et ont rappelé leur contribution à l'impôt en France. Seul un établissement avait reconnu les faits et accepté un redressement fiscal en 2021.

Les montages financiers de ce type existent depuis des années et sont dans le viseur d'un nombre croissant de juridictions en Europe. Par exemple, en Allemagne, le parquet est également à la manœuvre sur des montages similaires appelés « CumEx » dans le cadre d'un vaste scandale de fraude fiscale qui aurait coûté 35 milliards d'euros en manque à gagner pour le fisc allemand.

La poursuite de l'enquête sur les pratiques d'arbitrage de dividendes a conduit le consortium de journalistes à réévaluer significativement le montant des pertes fiscales pour ces États, lesquelles s'élèveraient désormais à 140 milliards d'euros sur vingt ans, soit 33 milliards d'euros pour la France.

Alors qu’un rapport d'enquête de Deloitte sur la préparation à la lutte contre le blanchiment d'argent, publié en 2020, estime que « le montant total d'argent blanchi chaque année serait l'équivalent de 2 à 5 % du PIB mondial, soit entre 800 milliards et 2 billions de dollars américains. », il est nécessaire de relever que les politiques se sont emparés des questions de transparence et de lutte contre la fraude fiscale.

À cet effet, le travail de l’OCDE avec le Projet (BEPS) est à souligner puisqu’il a poussé la Commission européenne à prendre plusieurs directives successives qui ont eu pour but d’améliorer la coopération administrative.

Ces directives européennes démontrent la volonté assumée de combattre l’érosion des bases d’imposition et de rendre contraignantes les décisions de l’OCDE en les transposant dans le droit de l’Union européenne.

C’est grâce à ces textes que les bases de données sur les bénéficiaires effectifs ont pu voir le jour, permettant de lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et d’attirer l'attention de la communauté internationale sur les impacts sociaux de l'anonymat des entreprises.

De même, la France a ainsi opéré un tournant très répressif à l'encontre de ces délits financiers ces dernières années, notamment depuis la création du PNF en 2013.

Il est important de rappeler que ces perquisitions peuvent être très lourdes de conséquences pour les personnes concernées, car elles peuvent entraîner la saisie de documents et de matériel informatique, ainsi que des auditions des personnes concernées. Il est donc crucial pour les personnes visées de s'entourer des conseils avisés d'un avocat doté d’une réelle expertise en droit pénal fiscal pour les accompagner tout au long de la procédure.

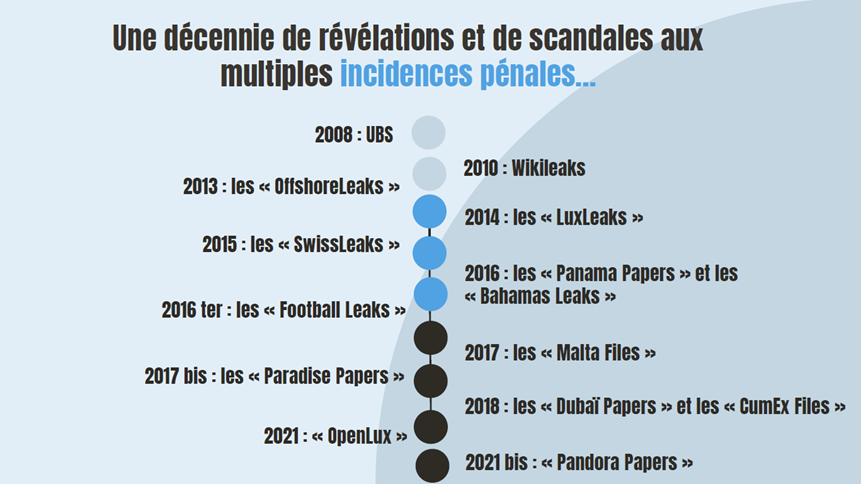

Des enquêtes journalistiques aux multiples conséquences

Il convient également de contextualiser cette affaire au sein des nombreuses affaires révélées par des consortiums de journalistes ces dernières années.

Ces « CumEx files » comme les « Panama Papers » avant eux, ont mis en lumière l'ampleur de la fraude fiscale à l'échelle mondiale. Ces affaires ont incité les autorités à renforcer leur arsenal juridique pour lutter contre ces pratiques frauduleuses et à coopérer davantage au niveau international pour traquer les fraudeurs fiscaux.

C’est ainsi en réaction aux « CumEx files », que la loi de finances pour 2019 a inséré un nouveau dispositif de lutte contre les montages reposant sur l’arbitrage des dividendes par l’intermédiaire de l’article 119 bis A du CGI qui considère désormais comme revenu distribué soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis CGI tout versement, sous quelque forme et quelques moyen que ce soit, lorsque deux conditions sont réunies :

- le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire de parts, actions ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

- l’opération est réalisée pendant une période de moins de 45 jours incluant la date à laquelle est acquis le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis.

C’est également en réaction à ces différentes affaires que deux directives européennes majeures furent prises :

- Le 25 mai 2018, la Directive 2018/822 nommée « DAC6 » et relative au dispositif de planification fiscale agressive. Elle vise à imposer la déclaration aux autorités fiscales des opérations internationales potentiellement agressives d’un point de vue fiscal par rapport à des marqueurs présents dans la Directive (Directive (UE) n° 2018/822 du Conseil, 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR).

- Le 30 mai 2018, la Directive 2018/843 révisant la 4e Directive anti-blanchiment (dite « 5e Directive anti-blanchiment »). Elle vise à toujours plus de transparence et de coopération, en rendant public l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et en mettant en place une interconnexion des registres des États membres (Directive (UE) n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, 30 mai 2018, modifiant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE N° Lexbase : L7631LKT).

En conclusion, la poursuite des investigations dans le cadre de cette affaire « CumCum » vient confirmer le tournant très répressif opéré à l'encontre de la fraude fiscale ces dernières années, ainsi que l'importance pour les entreprises et les particuliers de se conformer aux règles fiscales en vigueur.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484929

[Brèves] Rappel du principe de non-ingérence de l’administration fiscale dans la gestion de l’entreprise et théorie de l’acte anormal de gestion

Réf. : TA Nîmes, 17 février 2023, n° 2023794 N° Lexbase : A26479ER

Lecture: 4 min

N4952BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 05 Avril 2023

► Dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État, le tribunal administratif de Nîmes a rendu un arrêt le 17 février 2023 relatif au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital.

|

Par un arrêt « Société Musel SBP et Brunner » rendu le 10 juillet 1992 (CE Contentieux, 10 juillet 1992, n° 110213 N° Lexbase : A7494ARY), le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel une opération conférant un avantage à un tiers mais qui n’est pas contraire aux intérêts d’une entreprise ne suffit pas à lui donner un caractère anormal. |

Rappel des faits

- La société holding SAS Titan détient l’usufruit de 99 % du capital de la SCI Sersotan, propriétaire du terrain et des murs d’un hypermarché. La SCI procède à une augmentation de capital afin de financer un projet d’extension de l’hypermarché.

- L’usufruit temporaire des parts émises pour une durée de 16 ans est évalué à 94 % de la valeur des parts en pleine propriété.

- La société holding fait l’objet d’un contrôle comptable pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016. À la suite des opérations de contrôle, une proposition de rectification en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires lui est notifiée.

La position de l’administration fiscale

- L’administration remet en cause les amortissements pratiqués par la SAS Titan au cours des exercices 2015 et 2016 et estime que la société holding s’est livrée à une gestion anormale lors de l’augmentation du capital de la SCI.

- Au soutien de ses prétentions, l’administration estime d’une part que l’opération litigieuse aurait conduit à favoriser le nu-propriétaire de la SCI au détriment de la holding.

- D’autre part, l’administration fiscale remet en cause la méthode de valorisation de la nue-propriété et estime que le prix de la souscription aurait été largement surestimé.

- Par ailleurs, l’administration estime que la société holding aurait dû souscrire la pleine propriété des parts au lieu de souscrire l’usufruit temporaire sur 16 ans à hauteur de 94 % de la valeur des parts.

- Enfin, l’administration fiscale juge que la holding aurait favorisé ce même nu-propriétaire lors de la cession d’un terrain par la SCI en prévoyant une clause spéciale de répartition en sa faveur.

La position de la société holding

- Selon la société holding, l’augmentation de capital réalisée se justifie par sa volonté de renforcer ses capitaux propres et de rassurer les banquiers par cette incorporation du compte courant en leur évitant d’avoir à suivre une dette subordonnée.

- Le choix de souscrire à hauteur de 94% l’usufruit temporaire sur 16 ans relève de la libre détermination de l’entreprise, laquelle détient seule la faculté de déterminer le quantum de sa participation dans une autre société. Seul le taux d’actualisation doit être retenu pour procéder à la valorisation des droits économiques et financiers du nu-propriétaire et de l’usufruitier.

Question de droit. Était posée au tribunal administratif de Nîmes la question suivante : L’administration fiscale peut-elle apprécier le bien-fondé d’une opération postérieure et étrangère à une augmentation de capital sur le fondement de la théorie de l’acte anormal de gestion ?

Solution

Par une décision en date du 17 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes juge que l’administration fiscale ne saurait remettre en cause l’augmentation de capital réalisé par la société holding au détriment d’une avance en compte courant sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

Le simple fait qu’une opération comporte un avantage éventuel au profit d’un tiers n’est pas de nature à lui conférer un caractère anormal et ne peut dès lors être contraire ou étranger aux intérêts de la société.

Le choix d’une société de souscrire un usufruit temporaire sur 16 ans relève de la libre détermination de l’entreprise si ce choix ne conduit pas à un appauvrissement et n’est pas contraire ou étranger à ses intérêts.

Enfin, les juges considèrent qu’une opération même anormale, postérieure et étrangère à l’augmentation de capital ne peut être une circonstance justifiant le caractère anormal de gestion.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484952

[Brèves] Rénovation énergétique : ouverture du tiers financement aux personnes publiques

Réf. : Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique N° Lexbase : L3241MHI

Lecture: 3 min

N4925BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2023

► La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, publiée au Journal officiel du 31 mars 2023, permet une dérogation à durée limitée au principe d’interdiction de paiement différé dans les marchés publics.

Objet. À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter du 31 mars 2023, l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 N° Lexbase : L4403LRI à L. 2191-8 du Code de la commande publique (notamment l’interdiction de paiement différé du marché).

Forme. Ces contrats sont conclus sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code N° Lexbase : L4464LRR, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Pour rappel, ce marché « associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables ».

Ils peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3436MHQ (travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires).

Rémunération du titulaire. Pour le calcul de celle-ci, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

- les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

- les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

- les coûts de financement ;

- le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.

Conditions préalables. Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède :

- à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l'intérêt du recours à un tel contrat. ;

- à une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'étude préalable, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

Financement. L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre. L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l'exclusion de tout autre élément.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:484925

[Chronique] Question prioritaire de constitutionnalité : chronique d’actualité des évolutions procédurales (décembre 2022 – février 2023)

Lecture: 19 min

N4930BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Mathieu Disant, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 05 Avril 2023

La question prioritaire de constitutionnalité est à l’origine d’une jurisprudence toujours abondante du Conseil constitutionnel comme du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Cette chronique trimestrielle est rédigée par Mathieu Disant, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole de Droit de la Sorbonne, UMR CNRS 8103), Directeur du Master 2 Systèmes de justice et droit du procès, chercheur associé au Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (C3RD). Elle s’attache à mettre en exergue les principales applications et évolutions procédurales de la QPC. Les apports sur le fond du droit sont quant à eux traités au sein de chacune des rubriques spécialisées de la revue.

Sommaire

A. Normes contrôlées dans le cadre de la QPC

1) Notion de « disposition législative »

2) Interprétation de la loi et défaut de jurisprudence constante

3. Applicabilité d’une disposition législative au litige

B. Normes constitutionnelles invocables

1) Notion de « Droits et libertés que la Constitution garantit »

II. Procédure devant les juridictions ordinaires

A. Erreur matérielle

B. Notion de « question nouvelle »

III. Procédure devant le Conseil constitutionnel

A. Organisation de la contradiction

1) Observations écrites et notes en délibéré

2) Interventions devant le Conseil constitutionnel

3) Audience publique

4) Déport des membres du Conseil constitutionnel

B. Réserves d’interprétation

La présente chronique couvre la période du 1er décembre 2022 à 28 février 2023.

L’année 2022 s’achève avec un total annuel de 69 QPC examinées par le Conseil constitutionnel, 36 ayant été renvoyées par la Cour de cassation et 33 par le Conseil d’État.

Sur la période trimestrielle examinée, le taux de renvoi est faible, inférieur à 15%. La Cour de cassation a renvoyé 9 QPC (sur 38) au Conseil constitutionnel, le Conseil d’État en a renvoyé 3 (sur 24, hors 33 ordonnances). Il est à noter également un nombre important de QPC jugées irrecevables au stade du filtre. Le Conseil constitutionnel a quant à lui rendu 8 décisions, dont une décision de conformité avec réserve (décision n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023) et une décision de non-conformité partielle assortie de réserves (décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023).

La période est marquée par la mise en œuvre du service « QPC 360° », portail de référence sur la jurisprudence QPC, accessible sur un site dédié « QPC 360° » a été préparé en relation avec les deux ordres de juridiction et en articulation avec la démarche de l’open data des décisions juridictionnelles menée par eux. Le portail accueille en flux, en vertu du décret n° 2022-1317 du 13 octobre 2022, les décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées n’ayant pas à ce jour vocation à entrer dans la démarche d’open data des deux ordres de juridiction. Il est ainsi prévu que les greffes de ces juridictions transmettent sans délai à compter de leur publication ces décisions au Conseil constitutionnel, à charge pour ce dernier d’en assurer la pseudonymisation préalablement à leur mise en ligne.

« QPC 360° » est déployé par les services du Conseil constitutionnel, afin de mettre à disposition un outil dédié à la QPC. Un des principaux objectifs est de palier à l’absence d’une véritable base de données concernant toutes les décisions rendues par les juges du fond en matière de filtrage des QPC. À ce jour, la base de données comporte 1624 décisions dont 1029 QPC jugées par le Conseil constitutionnel. Le stock des juridictions administratives devrait compléter la base de données progressivement dans l'année. Pour les juridictions judiciaires, cela prendra plus de temps étant donné la difficulté des juridictions à appréhender le stock des décisions tant le volume est important.

Le portail « QPC 306° » propose un classement thématique des décisions en trois niveaux, ainsi conçu du plus général au plus spécifique : un premier niveau de classement en sept grandes matières dépassant l’approche juridique proprement dite (affaires publiques, civil, économie, environnement, fiscalité, pénal, social) ; un deuxième niveau de répartition par branches du droit ; et un dernier niveau de classement, dit par thématiques, permettant de préciser les notions juridiques mobilisées par la décision de QPC analysée.

A. Normes contrôlées dans le cadre de la QPC

1) Notion de « disposition législative »

On rappellera que les dispositions ajoutées par voie réglementaire à un texte de forme législative sur la base de l’alinéa 2 de l’article 37 de la Constitution N° Lexbase : L0863AHG ont un caractère réglementaire et ne sont, dès lors, pas invocables en QPC. S’agissant de dispositions législatives antérieures à 1958, modifiées par décret : CE, 6 février 2023, n° 468425 N° Lexbase : A58189B4 et n° 468426 N° Lexbase : A58079BP.