[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable : irrecevabilité du pourvoi dirigé contre l’employeur, hors présence de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-22.606, F-B N° Lexbase : A62287WL

Lecture: 1 min

N1481BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Laïla Bedja

Le 18 Mai 2022

► À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; ainsi, il existe un lien d’indivisibilité entre les parties en ce qu’il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable, la victime a formé un pourvoi en cassation seulement dirigé contre l’employeur. Un pourvoi incident a aussi été formé par l’employeur.

La décision. Tirant les conséquences de la règle précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l’employeur mais non contre la caisse. Cette irrecevabilité du pourvoi principal de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par l’employeur (visa CPC, art. 615, al. 2 N° Lexbase : L6773H7Y ; CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY, L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ et L. 452-4 N° Lexbase : L7788I3T).

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481481

[Focus] Les avocats peuvent-ils domicilier des sociétés ?

Lecture: 7 min

N1300BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Audrey Chemouli, Avocate au barreau de Paris, Présidente de la commission Structures d'exercice au sein de l'ACE et Olivier Ziegler, Responsable du Pôle Ecosystème de la profession au CNB

Le 18 Mai 2022

Mots-clés : focus • avocat • société • domiciliation • activité commerciale

Depuis que les avocats peuvent exercer une activité commerciale dérogatoire dans les conditions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, l’on assiste à une explosion des déclarations auprès des différents conseils de l’Ordre, signe d’une activité très dynamique dont on ne peut que se féliciter.

Parmi ces demandes, certains fiscalistes ou praticiens du droit des sociétés se sont demandé s’ils ne pouvaient pas apporter un service différenciant à leur client en leur offrant une domiciliation des sociétés dont ils accompagnaient la constitution ou le suivi.

Concédons que le projet est non seulement séduisant, mais répond à une réelle préoccupation de clients dont le suivi administratif de SCI patrimoniales par exemple, est loin de leurs préoccupations quotidiennes.

Il s’agira dans un premier temps de rappeler ce qu’est l’activité de domiciliation commerciale.

L’activité de domiciliation commerciale

La domiciliation commerciale permet à plusieurs entreprises d’être domiciliées dans des locaux communs. Le contenu minimum de ce service est prévu par le Code de commerce (C. com., art. R. 123-168, 1° N° Lexbase : L8563ITC) :

- mise à disposition de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire permettant la réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements

- propreté, gardiennage et sécurité des locaux,

- possibilité de proposer d’autres services comme des serveurs, téléphonie, imprimantes, plateformes de visioconférence, fourniture de consommables, etc..

Cette activité est encadrée par le Code de commerce pour garantir la réalité de l’installation de l’entreprise et pour s’assurer que la domiciliation ne soit pas un instrument utilisé à des fins illicites (C. com., art. L. 123-10 et s. N° Lexbase : L2338IB9). Ce régime ne s’applique pas aux entreprises faisant partie d’un même groupe (C. com., art. R. 123-70 N° Lexbase : L9357LU4) [1].

Ce sont donc autant de services qui pourraient être très largement pris en charge par un cabinet d’avocat.

Mais et c’est là que les questions se posent, cette activité est soumise à un agrément préfectoral (C. com., art. L. 123-11-3, II N° Lexbase : L8151LSP) aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçons à TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (C. com., ens. art. L. 123-11-5 N° Lexbase : L7131IC4 et L. 561-2, 15°) et à des obligations de communiquer, principalement le centre des impôts et l’URSSAF, la liste des entreprises domiciliées.

Reprenons donc les conditions de l’exercice d’une activité commerciale dérogatoire.

Conditions d’exercice d’une activité commerciale dérogatoire par un avocat

L’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID (b) alinéa 2 admet que l’avocat puisse développer une activité commerciale dite dérogatoire, accessoire et connexe à l’exercice de la profession d’avocat à la condition de répondre à trois conditions qu’elle soit conduite à titre accessoire, qu’elle soit connexe et qu’elle soit proposée à des clients ou à d’autres membres de la profession. Il doit être reconnu que ces trois critères sur lesquels le dispositif se base sont pour le moins énigmatiques.

À l’occasion d’une assemblée générale les 5 et 6 octobre 2018, le Conseil National des Barreaux a recommandé que ces trois critères soient définis de la façon suivante [2] :

- l’activité doit être accessoire au sens où l’exercice de la profession d’avocat doit demeurer effectif ;

- elle doit être connexe c’est-à-dire avoir un lien étroit avec l’exercice de la profession d’avocat. Dans sa recommandation adoptée en assemblée générale en date des 5 et 6 octobre 2018, le Conseil National des Barreaux a considéré que « la connexité doit être envisagée sur le plan juridique et sur le plan économique, qu’elle soit directe ou indirecte ». La connexité directe s’entend comme un service complémentaire à celui fourni par l’avocat et retient une approche globale du besoin du client, alors que la connexité indirecte se comprend au regard d’un besoin précis du client qui requiert une compétence, un savoir-faire spécifique de l’avocat (une spécialisation) ;

- elle doit être proposée à des clients qui peuvent être entendus au sens large de prospects.

La domiciliation d’entreprises apparaît donc comme une activité commerciale accessoire et connexe, proposée à des clients de l’avocat. Notons à cet égard que la notice du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 N° Lexbase : L1248K94 précise à titre d’exemple d’activité connexe « la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats ou sociétés d’avocats ».

Cependant rappelons que le régime juridique de l’activité de domiciliation nécessite l’obtention un agrément du préfet, des obligations de déclaration de soupçon à TRACFIN et la communication d’informations sur les entreprises domiciliées à des administrations diverses et au Greffe du Tribunal de Commerce.

Or, ce dispositif particulier pourrait rentrer en contradiction avec les règles déontologiques de la profession d’avocat et notamment le secret professionnel.

Essayons d’être néanmoins créatifs et proposons des solutions.

Comme chacun le sait, les activités commerciales dérogatoires peuvent être conduites par le biais d’une branche d’activité du cabinet (l’activité est donc exercée au sein du cabinet d’avocats) ou via une société tierce (l’activité sera donc exercée par une société ad hoc ayant, ou pas, un lien capitalistique avec le cabinet).

1ère structuration possible : intégration de l’activité commerciale dérogatoire au cabinet

Que l’activité commerciale dérogatoire soit intégrée à un cabinet individuel ou à une structure d’exercice, l’on peut considérer que l’activité commerciale fait partie de l’exercice professionnel.

Dès lors, l’activité commerciale est soumise aux règles entourant l’exercice professionnel de l’avocat.

Dans un avis n° 2021-047 rendu le 30 novembre 2021, la Commission Règles et Usages du Conseil National des Barreaux a relevé quatre points qui empêcheraient alors de développer l’activité de domiciliation dans un cabinet :

- l’agrément préfectoral en ce qu’il a pour effet de soumettre l’avocat à une autre autorité que celle de son bâtonnier, ce qui est une atteinte au principe que l’avocat n’est placé que sous l’autorité de son bâtonnier ;

- la lutte contre le blanchiment qui oblige donc le domiciliataire à déclarer ses soupçons à TRACFIN, sans le filtre du Bâtonnier [3] ;

- l’activité étant intégrée au cabinet, ce dernier ne peut pas communiquer à des administrations des informations relatives à ses clients sans trahir le secret professionnel (nom et adresse des entreprises domiciliées) [4], ni communiquer aux greffes le fait que l’entreprise domiciliée n’ait pas relevé son courrier depuis trois mois ;

- cette activité ne permettrait pas de maintenir les exigences posées pour le domicile professionnel de l’avocat.

L’avis conclut donc à une incompatibilité de l’exercice d’une activité commerciale dérogatoire de domiciliation au sein du cabinet d’avocats.

2ème structuration possible : développement de l’activité commerciale dérogatoire par une filiale distincte du cabinet.

L’activité commerciale dérogatoire étant filialisée, elle est autonome et distincte de celle développée par le cabinet d’avocat.

Dès lors, dans cette hypothèse, l’activité commerciale, qui est distincte de l’activité d’avocat, serait soumise à ses propres règles.

L’avis conclut que dans ces conditions, l’avocat pourrait alors développer une activité de domiciliation d’entreprises, y compris à destination de clients de son cabinet ou des prospects.

Néanmoins la question à laquelle l’avis ne répond pas et qui pourtant est centrale : est-il possible de fixer le siège social de la société commerciale à l’adresse des locaux du cabinet ?

Gageons que si c’était le cas, il est fort possible que les instances ordinales trouvent à redire à ce type de montage ayant pour but, en apparence, d’éviter l’application des règles déontologiques. Mais les avocats sont créatifs et il faut reconnaître qu’un service de domiciliation serait un réel atout dans certains cabinets. C’est donc un débat qui n’a pas fini d’agiter !

[1] Comm. SPA, AT n° 2020-014 du 27 novembre 2020.

[2] Cf. rapport présenté en AG du Conseil National des Barreaux les 5 et 6 octobre 2018.

[3] Il est précisé que l’article L. 561-31 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0684LWA oblige l’avocat à déclarer ses soupçons lorsque l’avocat assiste ses clients « dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : e) la constitution, la gestion ou la direction de société ». La différence est l’autorité à qui ses soupçons sont déclarés : le Bâtonnier pour l’avocat, TRACFIN pour le domiciliataire.

[4] C. com., art. R. 123-168 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 122556845, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "R123-168", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8563ITC"}}.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481300

[Brèves] Renonciation du bailleur à la résolution du bail par l’acceptation du principe du renouvellement sous réserve d’une fixation du loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 19-13.738, FS-B N° Lexbase : A56197WZ

Lecture: 4 min

N1464BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 19 Mai 2022

► L'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d'une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste sa volonté de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.

Faits et procédure. Les propriétaires de divers locaux les ont donnés à bail commercial le 1er février 2003. Le 22 novembre 2017, les bailleurs ont délivré aux preneurs un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré au titre de la régularisation de charges et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Le 12 janvier 2018, ils ont accepté, moyennant un loyer plus élevé, le principe du renouvellement du bail commercial, demandé par les preneurs, le 12 octobre 2017.

Par acte du 21 décembre 2017, les preneurs ont sollicité des délais de paiement et, le 28 mars 2018, les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des preneurs au paiement de diverses provisions.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 1-3, 16 janvier 2019, n° 18/14431 N° Lexbase : A2019YTX) a constaté l'acquisition, à la date du 22 décembre 2017, de la clause résolutoire insérée au bail, ordonné, à défaut de restitution volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, fixé l'indemnité d'occupation due par les preneurs et condamné solidairement ces derniers au paiement de cette indemnité. Les preneurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi et censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-10, alinéa 4 N° Lexbase : L2008KGH, et L. 145-11 N° Lexbase : L5739AIE du Code commerce.

La Haute juridiction rappelle d’abord que selon le premier de ces textes, dans les trois mois de la notification de la demande du preneur en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

Ensuite selon le second, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 N° Lexbase : L2009KGI ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose.

Dès lors selon la Cour, il en résulte que l'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d'une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.

Or, elle constate que pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt d’appel a retenu que les preneurs ne peuvent valablement soutenir que les bailleurs ont renoncé à se prévaloir du commandement du 22 novembre 2017, dès lors que le bail initialement conclu entre les parties a été résilié de plein droit le 22 décembre 2017, les bailleurs étant libres de consentir un nouveau contrat, les parties ne s'étant d'ailleurs manifestement pas encore entendues sur les termes d'une éventuelle nouvelle convention, et notamment sur le montant du loyer.

Par conséquent, la Cour de cassation en conclut qu’en statuant ainsi, alors qu'en notifiant aux locataires, le 12 janvier 2018, soit postérieurement au commandement du 22 novembre 2017 visant la clause résolutoire dont les effets n'avaient pas été constatés judiciairement, une acceptation du principe du renouvellement du bail, les bailleurs ont renoncé sans équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées au commandement antérieur pour obtenir la résiliation du bail renouvelé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation pose ici en des termes clairs une solution qu’elle a déjà retenue par le passé. Par exemple, elle a déjà jugé que le bailleur qui ne s'est pas opposé à la demande de renouvellement du bail et qui a invoqué des manquements contractuels antérieurs à la date à laquelle le bail s’est renouvelé a renoncé à la résiliation judiciaire de celui-ci (Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-29.054, F-D N° Lexbase : A4853XCQ).

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, La renonciation du bailleur à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8833AEU. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481464

[Brèves] Délai de prescription du recours subrogatoire d’une association caution d’un preneur à bail d’habitation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 20-23.335, FS-B N° Lexbase : A56357WM

Lecture: 4 min

N1533BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2022

► Le délai applicable au recours subrogatoire intenté par une association, caution solidaire d’un preneur à bail d’habitation, contre ce dernier, au titre des loyers et charges impayés qu’elle a réglés, est celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit trois ans.

Faits et procédure. En l’espèce, ayant réglé des loyers et charges impayés, l’association qui s’était portée caution solidaire des engagements des preneurs d'un local à usage d'habitation, subrogée dans les droits du bailleur, avait obtenu du juge d'instance une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle l’un des copreneurs avait formé opposition.

Ce dernier faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'association et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme, invoquant l’application des dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Délai applicable au recours subrogatoire de la caution ? La question se posait donc de savoir quel était le délai applicable : le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, applicable à l’action des professionnels ? Ou le délai de prescription de trois ans applicable aux actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH ?

Réponse de la Cour de cassation. Dans la lignée d’un arrêt rendu un an auparavant, presque jour pour jour, par la Chambre commerciale, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 2306 du Code civil, dans sa version applicable N° Lexbase : L1204HIG, que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, F-P N° Lexbase : A33194RD).

Or, ainsi que le relève la Haute juridiction, le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation ne leur est pas applicable.

Elle approuve alors les conseillers nîmois ayant, à bon droit, retenu que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par l'association contre le locataire était celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 ; ayant constaté que moins de trois ans s'étaient écoulés entre son point de départ et l'acte interruptif de prescription, la cour d’appel en avait exactement déduit que l'action était recevable (CA Nîmes, 23 juillet 2020, n° 19/00147 N° Lexbase : A65013R9).

Spécificité du cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation. On ajoutera, enfin, que cette décision fait écho à un arrêt rendu le 17 février 2022, ayant donné l’occasion à la Cour de cassation de relever la spécificité du cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation, énonçant que « le cautionnement donné dans le cadre d'un bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 fait l'objet d'un régime propre, exclusif de celui mis en place pour la protection de la caution à l'égard des créanciers professionnels » (Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-12.934, FS-B N° Lexbase : A40677NX ; v. V. Téchené, Cautionnement d’un bail d’habitation : pas d’application des dispositions du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information et à la mention manuscrite de la caution, Le Quotidien Lexbase, 24 février 2022 N° Lexbase : N0486BZZ).

Le cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation suit donc résolument un régime spécifique, concernant tant les rapports de la caution avec les créanciers, que ceux avec le débiteur dans le cadre du recours subrogatoire.

Réforme du droit des sûretés. La solution retenue par le présent arrêt est pleinement reconductible après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D), le 1er janvier 2022. Désormais, le siège textuel du recours subrogatoire est le nouvel article 2309 du Code civil N° Lexbase : L0164L8L.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481533

[Brèves] Risque pour la santé des occupants = gravité décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-15.608, FS-B N° Lexbase : A56527WA

Lecture: 4 min

N1485BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 18 Mai 2022

► L’assureur dommages-ouvrage ne garantit les dommages de nature décennale que s’ils sont apparus, dans leur gravité décennale, dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception ;

► le risque sanitaire rend l’ouvrage impropre à sa destination.

L’arrêt rapporté présente deux intérêts : celui de rappeler les critères du dommage futur, d’une part, et celui de caractériser la gravité décennale en cas de danger pour la sécurité des personnes, d’autre part.

- Sur le dommage futur

Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de gravité n’y fait pas obstacle.

Cette double exigence s’accommode mal avec la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le droit commun, sont des dommages qui vont survenir de façon certaine, dans leur gravité décennale, dans le futur. Autrement dit, à la date de l’interruption du délai décennal, le critère de gravité n’est pas rempli mais il le sera de façon certaine un jour. Toute la question est donc de savoir si ce « jour » doit survenir dans le délai décennal, ce qui serait alors une limitation par rapport au droit commun.

La réponse est, comme le confirme l’arrêt rapporté, positive.

Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions. Il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal. La jurisprudence est désormais bien établie (v. pour exemple, Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97 ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES ; Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-20.710, F-D N° Lexbase : A88264LH).

Par voie de conséquence, en l’absence de désordre décennal constaté dans le délai d’épreuve, les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillies.

- Sur le risque sanitaire

L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ exige la démonstration d’un dommage d’une particulière gravité. Aux deux cas légaux prévus par cet article que sont, d’un côté, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et, de l’autre, l’impropriété à la destination, la jurisprudence a consacré un troisième cas de gravité décennale : l’atteinte à la sécurité des personnes.

La notion d’impropriété à destination permet de faire entrer de nombreux dommages dans le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs comme le rapporte la présente décision. En l’espèce, la Haute juridiction a considéré comme étant un dommage de nature décennale, l’absence de raccordements des évents qui provoquent des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes.

La solution n’est pas nouvelle et mérite d’être confirmée. L’ « impropriété-dangerosité », comme l’appelle la doctrine, est réparée sur le fondement décennal. Il s’agit des hypothèses où l’ouvrage présente un risque de danger soit pour ceux qui l’habitent, soit pour les passants, comme par exemple, une installation de gaz présentant un risque d’explosion (Cass. civ. 3, 10 mars 1981, n° 80-10.069, publié au bulletin N° Lexbase : A8898CGN), un risque d’éboulement de talus sur une maison (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-16.943, FS-P+B N° Lexbase : A7533ISS) ou, encore, une non-conformité à la règlementation parasismique (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247, FS-P+B N° Lexbase : A4203DII).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481485

[Pratique professionnelle] Divorces contentieux : le blocage de la procédure par le demandeur

Lecture: 19 min

N1515BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Casey, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux, Avocat associé au Barreau de Paris

Le 18 Mai 2022

Mots-clés : procédure de divorce contentieux • 1107 CPC • assignation • fondement de la demande en divorce • conclusions • astreinte • débouté • juge de la mise en état (JME) • irrecevabilité • incident • clôture de l'instruction • jonction d’instances

Le dernier alinéa de l’article 1107 du Code de procédure civile, introduit par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, prévoit que « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. »

Ces dispositions créent un risque de blocage dans le cas où le demandeur déciderait de ne pas conclure une fois son assignation délivrée. L’objet de la présente étude est d’examiner s’il existe des moyens procéduraux à la disposition du juge de la mise en état, ou de l’adversaire, pour contraindre le demandeur à conclure après son assignation.

Texte en cause : CPC, art. 1107

« La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. »

On sait que la réforme de la procédure des divorces contentieux n’a pas été une grande réussite (v. Étude, J. Casey, Réforme de la procédure civile 2020 – La réforme de la procédure des divorces contentieux, Lexbase Droit privé, n° 810, 23 janvier 2020 N° Lexbase : N1937BYE ; suivi de Nouvelle procédure de divorce : encore un décret…, Lexbase Droit privé, n° 846, 3 décembre 2020 N° Lexbase : N5513BYT), un phénomène qui est aggravé par le nouveau régime de l’appel, ainsi que l’a bien montré l’avis de la Cour de cassation du 20 avril 2022 (Cass. civ. 1, Avis, 20 avril 2022, n° 22-70.001, FS-B N° Lexbase : A08827U9, v., J. Casey, Devoir de secours & appel : un avis exact pour un résultat injuste, Lexbase droit privé, n° 904, 5 mai 2022 N° Lexbase : N1377BZZ). Pour compléter ce tableau peu réjouissant, il n’est sans doute pas inutile de revenir sur une difficulté procédurale que nous avons signalée dans notre étude précitée. Il s’agit de l’hypothèse où le demandeur au divorce n’a pas révélé le fondement de la demande dans l’assignation, ce qui se produit en cas de divorce pour faute, mais aussi en cas de divorce pour altération du lien, à ceci près que ce silence est obligatoire dans le premier cas, alors qu’il n’est que facultatif dans le second.

Reste que dans les deux cas, on est confronté à la même situation : la demande en divorce est muette quant à son fondement. C’est là qu’intervient l’article 1107 CPC N° Lexbase : L2317LZT, dont le dernier alinéa dispose :

« Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. »

Nous avons déjà signalé rapidement (v., art. préc., Nouvelle procédure de divorce : encore un décret…) le risque de blocage que ce texte pouvait engendrer, si d’aventure le demandeur décidait de ne pas conclure du tout une fois son assignation délivrée. L’objet de la présente étude est de vérifier s’il existe des moyens procéduraux à la disposition du juge de la mise en état, ou de l’adversaire, pour contraindre le demandeur à conclure après son assignation. En effet, on a pu entendre ici où là qu’il existait des façons de contraindre le demandeur à conclure. Nous avons voulu confronter les solutions proposées à leur réalité technique et juridique.

En réalité, tout le problème vient du fait que le législateur n’a donné aucun délai au demandeur pour exposer le fondement de sa demande en divorce et n’a pas davantage assorti d’une sanction le défaut de conclusions sur le fondement du divorce. Dans le système ancien (issu de la loi de 2004), le législateur avait eu la sagesse de dire que les mesures provisoires devenaient caduques au bout de trente mois si d’aventure l’assignation n’était pas délivrée. Rien de tel ne figure dans le droit nouveau, et c’est bien le problème !

Nous nous proposons donc de passer en revue les solutions que l’on a le plus souvent entendues comme étant des façons presque certaines pour éviter le blocage que promet le dernier alinéa de l’article 1107 CPC, et de les éprouver. Nous ferons ensuite le bilan.

1°) L’astreinte du juge

Face à la volonté obstinée du demandeur de ne pas conclure, le juge de la mise en état pourrait-il le condamner à une astreinte ?

On rappellera que l’astreinte est destinée à assurer l’exécution de la décision du juge (CPCE, art. L. 131-1 N° Lexbase : L5815IRS). Il s’agit donc d’une mesure qui intervient une fois la décision judiciaire rendue, comme garantie de son exécution. Fort logiquement, le droit positif, dit expressément qu’elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire (CPCE, art. R. 131-1 N° Lexbase : L2179ITU).

En conséquence, nul ne voit comment une astreinte pourrait être appliquée au demandeur qui ne conclut pas, puisque, par hypothèse, on est dans la phase antérieure au prononcé de la décision. Il est donc manifeste que l’astreinte n’a jamais été conçue pour contraindre une partie à conclure. En outre, la réforme du divorce n’a rien changé sur ce terrain. Donc, l’astreinte n’est pas du tout faite pour l’hypothèse sous examen.

Enfin, et à titre surabondant, on notera qu’au plan conceptuel, on se heurte à une difficulté insurmontable : comment pourrait-on envisager une astreinte, alors même que le législateur n’a pas jugé bon de contraindre le demandeur au divorce à conclure dans un délai et sous une sanction spécifique ? Le principe étant l’absence de délai, toute idée d’astreinte devient, par nature, illogique.

2°) Les conclusions du défendeur aux fins de débouté (comme défense au fond)

Certains ont encore soutenu que le fait de conclure au débouté serait possible, dès lors que ce qui est interdit par l’article 1107 CPC, c'est de conclure sur le fondement de la demande en divorce, laissant ainsi ouverte, selon eux, la possibilité de conclure au débouté de la demande en divorce.

Malheureusement, une telle idée n’a strictement aucun sens dans notre hypothèse. En effet, l'article 71 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1286H4E dispose que la défense au fond a pour objet de « faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit la prétention de l'adversaire ». Ce texte impose donc, pour débouter, d’examiner « au fond du droit » la prétention adverse et dire qu’elle n’est pas justifiée, d’où le rejet de celle-ci par le juge. Comment diable pourrait-on faire déclarer injustifiée une demande en divorce dont on ne connait pas le fondement ? C’est évidemment impossible. On ne sait pas si c’est une faute (me privant de toute possibilité de dire que ladite faute est inexistante), ou une altération du lien. Et dans ce dernier cas, comment pourrait-on demander le débouté du prononcé du divorce pour altération alors que le délai d’un an n’est (par hypothèse) pas encore acquis et que, vu la teneur de l’assignation, ce sera le juge qui audiencera le divorce quand ce délai sera, selon lui, acquis ? Bref, on ne peut pas conclure au débouté de ce que l’on ignore (une faute ou pas), ou de ce qui existe, soit pas encore, soit qui a été jugé assez caractérisé par le juge pour qu’il audience le divorce pour son prononcé.

On peut le dire plus simplement : conclure au débouté, c’est affirmer que la prétention adverse n’est pas fondée. Or, dire que quelque chose n’est pas fondé, c’est forcément aborder le fondement de cette prétention, ce que l’article 1107 CPC interdit, précisément.

Par conséquent, la distinction subtile entre interdiction de conclure sur le fondement et permission de conclure au débouté, ne résiste pas à l’examen, car conclure au débouté, c’est nécessairement aborder la question du fondement de la demande en divorce. Nul ne demande jamais le divorce pour le divorce. On demande le divorce pour l’une des cause connues (altération, faute, acceptation, etc.). La demande en divorce est toujours une demande fondée sur un cas de divorce. Inéluctablement, la question du fondement refera surface lorsque le défendeur voudra conclure au débouté. Il violera alors l’interdiction de l’article 1107 CPC. C’est donc une fausse piste.

3°) Faire un incident devant le JME aux fins d’irrecevabilité de la demande

Serait-il possible de demander au juge de la mise en état de juger la demande en divorce irrégulière ? Le fondement serait alors l’article 789, 1° (pour les exceptions de procédure) ou 6° (pour les fins de non-recevoir) CPC N° Lexbase : L9322LTG qui dispose :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

(..)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Rien de tout ceci n’est possible, puisque, par hypothèse, la procédure est parfaitement régulière. Le JAF est saisi d’une demande en divorce, et c’est la loi elle-même qui permet (voire exige pour le divorce pour faute) que l’on ne révèle pas le fondement de la demande. En outre, dans la plupart des cas, lorsque la question se posera, le JME aura statué sur les mesures provisoires, preuve que la procédure est régulière, sans quoi l’exception de procédure aurait été soulevée devant le JME lors de l’AOMP.

On ne trouvera pas davantage trace d’une fin de non-recevoir. L’article 122 CPC N° Lexbase : L1414H47 dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Or, nul ne voit en quoi l’absence de révélation du fondement à la demande en divorce relèverait de l’article 122 CPC. Le demandeur a le droit d’agir en divorce, personne ne dira le contraire. Et il a tout autant le droit (et même le devoir pour la faute), de ne pas révéler le fondement de sa demande. Il est donc absolument impossible de déclarer le demander irrecevable, juste parce qu’il a… respecté la loi !

4°) La « clôture-sanction »

Le JME pourrait-il décider de prononcer la clôture à l’égard du demandeur-bloqueur ? Pour répondre, il faut ici rappeler deux textes.

D’une part, l’article 799 CPC N° Lexbase : L5413L8Y, qui dispose :

« Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781 N° Lexbase : L9319LTC, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries … ». (c’est nous qui soulignons et marquons en gras).

D’autre part, l’article 800 CPC N° Lexbase : L9330LTQ, qui dispose :

« Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. » (c’est nous qui soulignons et marquons en gras).

Il résulte de ces textes que la clôture ne peut être prononcée que dans deux hypothèses distinctes :

- l’affaire est en état d’être jugée ;

- un avocat ne respecte pas les délais de procédure, la clôture ne valant alors que contre lui.

Rien de tout cela ne concerne l’hypothèse sous examen. Une clôture totale est impensable puisque, par définition, l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Une clôture partielle à titre de sanction contre le demandeur-bloqueur n’est pas plus envisageable, puisque la loi elle-même ne fixe aucun délai pour la communication de ses conclusions n° 1 post-assignation. En outre, clôturer contre le demandeur, reviendrait à dire que la procédure de divorce ne connaîtra jamais le fondement de ce dernier. C’est absurde.

On rappellera tout de même que dans « l’ancien système », nul n’était choqué quand le demandeur déposait sa requête, obtenait des mesures provisoires à l’ONC et refusait de signer le PV d’acceptation (aucune révélation du fondement du divorce à ce stade), et ne faisait rien pendant les trois mois suivant l’ONC, et pas davantage ensuite. Le défendeur devait alors soit attendre le délai de deux ans de séparation pour assigner en divorce, sauf à avoir une faute à invoquer (mais cela n’excédait pas 5 à 7 % des demandes).

Mais ce qui est sûr, c’est que toute idée de « clôture-sanction » doit être rejetée. C’est un leurre. Dès lors que la loi ne fixe pas de délai pour conclure après l’assignation, le demandeur ne saurait être en tort. Quant à une injonction du juge, ce n’est pas plus convaincant. La loi ne fixant aucun délai, comment justifier l’injonction ? Et puis surtout, quelle sanction à cette injonction ? Pas la clôture, on vient de le voir… Bref, cela n’avance à rien.

5°) Assigner en divorce

Quid si le défendeur, excédé, assignait à son tour en divorce ? Cela n’avancerait à rien, sauf à compliquer encore plus les choses... En effet, une deuxième procédure s’ouvrirait, laquelle poserait la question d’une jonction des deux instances, ce qui veut dire que les deux instances demeureraient distinctes l’une de l’autre (sur la jonction, v., Juris-Classeur Procédure civile, Fasc. 800-15, Jonction et disjonction d'instances). Donc, cela ferait potentiellement deux AOMP, peut-être devant deux juges différents, avec un risque évident de contrariété de décisions. Même si l’on est devant le même juge, celui-ci peut, à son choix, rendre un jugement ou deux. Mais comment rendra-t-il un jugement dans la première procédure puisque celle-ci, par hypothèse, souffre de l’absence de révélation du fondement du demandeur (n° 1) ? En outre, si l’on fixe la deuxième assignation à plaider avant la première, on détruit toute idée de préséance procédurale. On peut à la rigueur imaginer que celui qui assigne en second ne demandera pas de mesures provisoires et sollicitera la jonction avec la première procédure. Mais dans ce cas, que fait-on du demandeur-bloqueur ? Les procédures restent distinctes, mais le jugement, lui, sera commun. Ainsi, une jonction en appel permet de retenir des dates de clôture différentes (v., Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-16.520 N° Lexbase : A7801AT4), mais ce qui sera tranché sera commun aux deux procédures. Or, si la première procédure est bloquée « légalement », par absence de délai pesant sur le demandeur, on ne voit pas comment un juge pourrait faire comme si cette procédure n’existait pas pour prononcer le divorce sur le fondement de la deuxième procédure. On imagine les ravages que causerait cette conception des jonctions en droit international privé sur la question du premier for saisi…

La jonction est donc la voie la plus prometteuse (puisque le juge peut statuer par une même décision sur les deux procédures, ou choisir de statuer séparément, v., Cass. soc., 20 novembre 1975, n° 75-40.112, publié au bulletin N° Lexbase : A3322CIU, D. 1975, inf. rap. P. 262). Mais elle reste très incertaine tant qu’elle n’a pas été clairement admise par la Cour de cassation en matière de divorce.

Conclusion. On vient de passer en revue les principales techniques qui viennent à l’esprit pour tenter de contenir, voire de déjouer, les prévisions du demandeur-bloqueur. La conclusion est sans appel : il n’existe actuellement aucun moyen pour déjouer, de façon certaine, le blocage que le demandeur peut créer s’il utilise correctement les ressources du CPC. Seule l’hypothèse d’une deuxième assignation ouvrirait, peut-être, une piste, mais qui nous semble extrêmement fragile.

Bien sûr, s’il ne s’est toujours rien passé plus de deux ans après l’assignation, la péremption de l’instance sera encourue. Mais cela fera deux ans de perdus, et bien souvent deux ans de devoir de secours de versé, en pure perte (mais pas pour le demandeur, bien entendu)… En outre, il est tellement aisé d’éviter une péremption d’instance, par exemple en écrivant à la juridiction pour demander une fixation (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B N° Lexbase : A4857XCU, note G. Guizard, Péremption d'instance et diligences des parties, Lexbase Droit privé, n° 733, 8 mars 2018 N° Lexbase : N2944BXC), ce qui fera courir un nouveau délai de deux ans, et ne parlons pas d’un appel, d’un pourvoi… La péremption n’est donc pas une voie satisfaisante pour résoudre la difficulté sous examen.

Il faut cependant répéter que le blocage étudié ici se produira fort rarement. Et que le demandeur-bloqueur sinistrera sa procédure au fond en agissant ainsi. Cela concernera essentiellement des procédures où le demandeur sait que sa prestation compensatoire est perdue d’avance (parce que le mariage a peu duré, par exemple, ou encore parce que les revenus et charges sont identiques), mais où le défendeur à de gros revenus. Dans ce cas, les mesures provisoires (qui sont « objectives » et non corrélées à la durée du mariage), offriront avec « bonheur » un excellent succédané de prestation compensatoire…

Pour autant, dans les rares cas où le blocage surviendra, ce sera vraiment une plaie pour le défendeur, surtout s’il paie un devoir de secours au demandeur. La rareté de l’hypothèse ne doit pas masquer sa sévérité pour le débiteur du devoir de secours, ni le fait qu’elle contredit ouvertement la volonté du législateur de 2019 d’accélérer les procédures de divorce.

Il faut donc espérer qu’un législateur inspiré fasse preuve de bon sens et corrige sans tarder ce qui doit l’être pour supprimer cette absurdité, qui est inédite dans tout le droit commun de la procédure civile. Pour cela, il existe trois moyens à sa disposition, preuve que l’exécutif n’a que l’embarras du choix.

1°) Ajouter une phrase au dernier alinéa de l’article 1107 CPC. Le texte deviendrait alors ceci (notre modification en gras) :

« Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. Le demandeur doit impérativement communiquer le fondement de sa demande en divorce dans ses premières conclusions après son assignation, et ceci dans les trois mois de la signification de celle-ci, à peine d’irrecevabilité de sa demande en divorce ».

2°) Supprimer le dernier alinéa de l’article 1107 CPC et autoriser le défendeur à conclure à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’AOMP.

3°) Plus radicalement, supprimer l’alinéa 4 de l’article 1107 CPC et réformer l’article 251 du Code civil N° Lexbase : L7333LPB en admettant la révélation de la cause de divorce dans l’assignation en divorce. Cette troisième solution aurait le mérite de ne plus chercher à faire comme la loi de 2007 (le requête en divorce ne devait pas exposer les griefs), alors que les raisons d’être de la loi ancienne n’ont rien à voir avec la structure de la nouvelle procédure de divorce. En 2004, on voulait se donner une chance de ne pas assigner en faute, mais cette préoccupation n’a plus aucune pertinence désormais, puisque la procédure commence par une assignation.

On le voit, c’est assez facile à faire (c’est assez peu coûteux) et ce serait bien mieux que tous les bricolages procéduraux que nous avons examiné un par un… La balle est donc dans le camp de l’exécutif. C’est une question qui, avec d’autres (dates d’effets des mesures provisoires, devenir de l’expertise « 255,9/10 », devoir de secours en appel, critères de la prestation compensatoire, pour n’en citer que quelques-unes) milite en faveur d’une refonte d’ensemble de la procédure des divorces contentieux. On doit à la vérité de dire que la loi de 2019 (et ses innombrables décrets), lancée avec fracas et qui devait être un pur-sang procédural, fringant et moderne, s’est vite révélée être un cheval fort boiteux. Il est donc grand temps de changer d’éleveur, afin de disposer d’une monture procédurale digne du 21e siècle et des ambitions affichées par le pouvoir exécutif.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481515

[Pratique professionnelle] Forfait jours : parlons du suivi du temps de travail

Lecture: 1 min

N1496BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Sofiane Coly, avocat associé, HOGO avocats

Le 18 Mai 2022

Mots-clés : forfait annuel en jours • définition • conditions de mise en place • enjeux • sécurisation • contrôle du temps de travail

Le forfait en jours est un mode d'organisation du temps de travail qui repose sur la rémunération de jours travaillés pour un exercice annuel déterminé.

L’application du forfait jours permet d’écarter l’application de la législation relative aux heures supplémentaires ainsi qu’à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.

Le plafond annuel en jours constitue la limite maximale théorique de jours travaillés. Pour autant, ce plafond peut être dépassé dans l’hypothèse d’un rachat de jours de repos dans des conditions strictement limitées.

Si ce dispositif permet une certaine souplesse aux employeurs dans la gestion du personnel, il fait néanmoins l’objet d’un encadrement strict, nécessitant par ailleurs, de faire preuve de vigilance.

1. Quels sont les enjeux du forfait jours ?

Les enjeux du forfait jours sont importants puisque la convention de forfait jours peut être considérée comme étant nulle ou privée d’effet.

Les deux conséquences pourraient être les suivantes :

|

Nullité

| Inopposabilité / privée d’effet | |

| Causes | Du fait de l’illégalité dans son contenu : comme par exemple, l’absence de contrôle de la charge de travail du salarié. C’est tout le régime collectif du recours au forfait jours en entreprise qui peut être remis en cause. À ce titre, tous les bénéficiaires de l’accord annulés se retrouvent donc soumis à un décompte sur la base de 35 heures par semaine. | Mauvaise application de l’accord, comme par exemple l’absence d’entretien sur la charge de travail du salarié. Cela ne remet pas en cause collectivement le forfait jours. |

| Conséquences | Les conséquences financières sont donc maximales puisque tous les salariés peuvent solliciter un rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’une condamnation pour travail dissimulé. Il est également possible de solliciter des dommages et intérêts à condition bien évidement de prouver le préjudice. | Seul le salarié sollicitant l’inopposabilité peut solliciter un rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’une condamnation pour travail dissimulé. |

2. Quel diagnostic à réaliser pour vérifier la validité du forfait en jours ?

| Vérifier la validité de l’accord collectif | Vérifier la conformité des conventions individuelles de forfait | Contrôler l’application individuelle des garanties conventionnelles |

| 1. Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de repos 2. Les modalités concrètes d’application des règles sur les repos et l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine 3. Le suivi de l’amplitude des journées de travail 4. Le suivi de la charge de travail 5. Les conditions de contrôle de l’application de ce type de forfait | 1. La qualité de bénéficiaire 2. Le contenu de la clause contractuelle et le nombre de jours travaillés fixé 3. La signature effective de ce forfait annuel en jours par le salarié concerné 4. La date de signature | 1. Le suivi du décompte des journées de travail et de repos 2. La réalisation des entretiens annuels afin d’apprécier :

|

3. Le saviez-vous ? Il existe un mécanisme de sécurisation du forfait jours pour certains accords collectifs

La loi « Travail » de 2016 N° Lexbase : L8436K9C a prévu un mécanisme de sécurisation des conventions de forfait annuel en jours conclues sur la base d’accords collectifs antérieurs à l’entrée en vigueur de celle-ci, l'idée étant en effet de ne pas créer de l'insécurité juridique et une brèche dans laquelle les syndicats et les salariés auraient pu volontiers s’engouffrer.

Un accord collectif préalable à la publication de la loi « Travail » de 2016 peut ainsi continuer à produire ses effets à la condition que l’employeur démontre qu’il respecte les prescriptions suivantes :

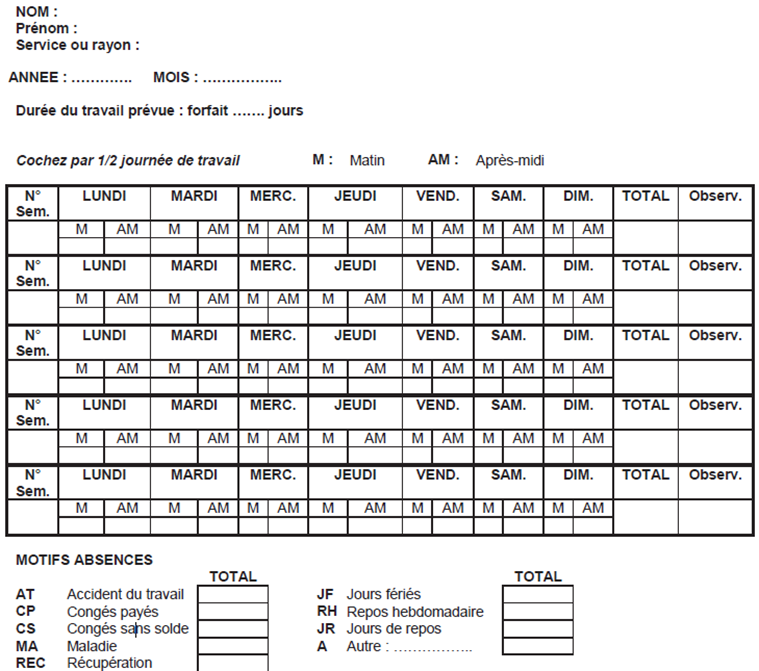

- L’employeur met en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

- L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

- L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Le mécanisme de sécurisation ne peut porter que sur ces 3 points, et à condition qu’ils soient à notre sens rappelés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

4. Comment contrôler un forfait jours en termes de temps de travail ?

Employeurs, vous devez assurer le suivi effectif et régulier de la charge de travail de vos salariés ce qui suppose :

1. D’établir un document de contrôle permettant d’établir les journées/demi-journées travaillées et non travaillées avec leurs qualifications (absence maladie, congé payé, etc.) : cf. document 2.

2. Organiser au moins un entretien annuel avec le salarié pour évoquer a minima sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie professionnelle, sa rémunération : cf. document 1.

3. S’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

| Document 1 : Entretien consacré au forfait jours |

Nom/Prénom du salarié

Adresse

ENTRETIEN ANNUEL ET DE SUIVI – FORFAIT ANNUEL EN JOURS (MODÈLE)

NOM : ……………………………… PRÉNOM : …………………………

EMPLOI : ………………………….. PÉRIODE DU : ……………………

► SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE :

| Commentaires : |

► SUIVI DE L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE :

| Commentaires : |

► SUIVI DE LA REPARTITION DANS LE TEMPS DU TRAVAIL :

| Commentaires : |

► SUIVI DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE :

| Commentaires : |

► SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION :

| Commentaires : |

► INCIDENCES DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION (SMARTPHONES, etc…) et DROIT A LA DECONNEXION :

| Commentaires : |

► SUIVI DE LA DUREE DES TRAJETS PROFESSIONNELS :

| Commentaires : |

► CHARGE DE TRAVAIL PREVISIBLE SUR LA PERIODE A VENIR ET ADAPTATION EVENTUELLEMENT NECESSAIRE :

| Commentaires : |

► OBSERVATIONS AUTRES :

| Commentaires : |

Fait à …, le …

Le salarié Le Responsable hiérarchique

Pièces jointes :

Relevés mensuels de décompte du temps de travail (décompte en journées et demi-journées)

| Document 2 : Fiche de suivi pour forfait jours |

Attention : Nous vous rappelons que vous devez impérativement respecter les repos et temps de repos suivants :

- Un repos quotidien ne pouvant pas être inférieur à 11 heures consécutives sauf dérogations prévues par la loi ou en cas de réalisation des inventaires comptables ou en cas de travaux urgents.

- Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Souhaitez-vous l’organisation d’un entretien afin d’échanger sur votre charge de travail et/ou la répartition du temps de travail, ou toute autre problématique à laquelle vous êtes confronté dans le cadre du forfait jours ?

Oui/Non

Date et Signature du salarié Date et Signature du supérieur hiérarchique

Ce qu’il faut bannir :

→ Faire un entretien professionnel d’évaluation et évoquer en même temps le forfait jours. En effet, l’entretien spécifique au forfait jours doit absolument être consacré uniquement à ce sujet

→ Adopter un document de contrôle de la charge de travail reposant uniquement sur de l’auto déclaration du salarié traité ensuite en paye sans jamais aucune validation du supérieur hiérarchique

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481496

[Questions à...] Pas d’éoliennes au pays de la « recherche du temps perdu » – Questions à Antoine Bourrel, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Pau

Réf. : CAA Versailles, 2e ch., 11 avril 2022, n° 20VE03265 N° Lexbase : A98217TW

Lecture: 13 min

N1483BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Le 05 Août 2022

Mots clés : éoliennes - paysage - patrimoine - Proust - ICPE

La préservation d’un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue, à savoir À la recherche du temps perdu écrit par Marcel Proust entre 1906 et 1922 justifie que soit déclaré légal l’arrêté préfectoral refusant d’autoriser l’implantation d’éoliennes au sud-ouest de la commune d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir), lieu où se déroule en partie cette saga romanesque qui a marqué l’imaginaire mondial et qui valut à son auteur le prix Goncourt en 1919 pour le deuxième tome de la série (intitulé À l'ombre des jeunes filles en fleurs). Pour faire le point sur cet arrêt, Lexbase Public a interrogé Antoine Bourrel, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Pau*.

Lexbase : Quels sont les cas dans lesquels le Code de l’environnement s’oppose à l’implantation d’éoliennes ?

Antoine Bourrel : Le Code de l’environnement ne comporte pas, pour ainsi dire, de dispositions qui auraient pour objet d’interdire, à proprement parler, l’implantation de parcs éoliens terrestres. De manière anecdotique, on peut certainement citer l’article L. 341-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7993K9W aux termes duquel l'inscription des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général entraîne sur les terrains concernés une interdiction générale de construire.

Il est vrai en revanche que le Code de l’environnement comporte des dispositions relatives aux parcs éoliens qui peuvent avoir pour objet de réglementer spécifiquement leur implantation. C’est le cas en particulier de l’article L. 515-44 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6392LCQ qui vient poser une interdiction connue du grand public : l’obligation de respecter une distance minimale de 500 mètres entre l’installation et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation telles que définies dans les documents d’urbanisme. C’est également le cas des arrêtés ministériels de prescriptions générales pris en application du code qui encadrent, notamment pour des raisons de sécurité publique, l’implantation des éoliennes en imposant le respect de distances minimales par rapport aux installations nucléaires de base ou, encore, par exemple, aux radars météorologiques.

Plus généralement, les parcs éoliens constituant des ICPE, ils relèvent du régime de l’autorisation environnementale et sont soumis, à ce titre, aux règles du code de l’environnement applicables à ces installations dont certaines peuvent avoir pour effet de fonder un refus d’autorisation ou, le cas échéant (et sous réserve des possibilités de régularisation), l’annulation de l’autorisation. Ainsi que le rappelle la cour de Versailles dans son arrêt, l’article L. 181-3 du Code de l’environnement N° Lexbase : L4927MB4 permet en particulier au préfet de s’opposer à l’implantation d’un parc (ou de certaines éoliennes) s’il estime que l’autorisation ne peut être délivrée faute d’assurer la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code N° Lexbase : L6525L7S parmi lesquels figure, outre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ou encore, la conservation des sites et des monuments.

Les dispositions de l’article L. 181-3 N° Lexbase : L4927MB4 et de l’article L. 511-1 N° Lexbase : L6525L7S du Code de l’environnement permettent ainsi, plus sûrement, d’encadrer l’implantation des parcs éoliens, même si leur application se révèle en pratique délicate dès lors qu’elles exigent de la part de l’administration, puis du juge en cas de recours, une appréciation concrète de la situation et des impacts du projet nécessairement empreinte de subjectivité ainsi que l’illustre l’arrêt de la Cour de Versailles.

Il convient également de souligner, sans prétendre ici à l’exhaustivité, que, d’autres réglementations peuvent s’opposer à l’implantation de parcs éoliens. On sait par exemple que les PLU peuvent interdire les constructions ou les soumettre à des conditions particulières. À cet égard, la récente loi « 3DS » du 21 février 2022 (loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique N° Lexbase : L4151MBD) vient créer un nouvel article L. 151-42-1 dans le Code de l’urbanisme N° Lexbase : L4846MB4 qui prévoit que le règlement du PLU peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

Le Code du patrimoine peut également constituer un frein puissant. L’article R. 181-32 du Code de l’environnement N° Lexbase : L0910LNZ prévoit en effet que lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 N° Lexbase : L9992LMZ et L. 632-1 N° Lexbase : L2459K9X du Code du patrimoine. Ainsi, lorsque les travaux situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (SPR) sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce site, ou, lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords, l'architecte des Bâtiments de France peut refuser une demande d'autorisation ou l'autoriser avec des prescriptions.

Enfin, il a encore été récemment jugé par le Conseil d’Etat que lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une ICPE tel qu’un parc éolien au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation [1].

Lexbase : Est en l’espèce invoquée la notion de paysage présentant une composante immatérielle. Est-ce une première à votre connaissance ?

Antoine Bourrel : Cette décision se singularise en effet sur ce point. Jusqu’ici, les dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6525L7S étaient interprétées comme ne visant à protéger que les paysages, sites et monuments dans leur dimension matérielle. En l’espèce, alors que la société pétitionnaire estimait que l’exigence de protection des paysages au sens de l’article L. 511-1 ne s’applique pas au patrimoine immatériel, c’est-à-dire à des paysages simplement évoqués par des écrivains, la Cour juge au contraire que cette exigence de protection des paysages « qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d'implantation d'éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d'une œuvre littéraire reconnue ».

La décision de la cour administrative d’appel de Versailles traduit sans aucun doute une approche extensive du champ d’application de l’article L. 511-1 N° Lexbase : L6525L7S. Elle ne paraît pas toutefois constituer véritablement une première. En effet, sans faire référence au concept de « paysage présentant une composante immatérielle », la cour administrative d’appel de Douai avait eu l’occasion, quelques mois auparavant, de juger que le refus d’autorisation unique opposé par les préfets du Pas-de-Calais et de la Somme à l’implantation d’éoliennes pouvait être valablement justifié par le motif tiré de l’atteinte à « l’esprit » de lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Elle soulignait ainsi que « l'esprit de ces lieux de mémoire des combats de la première guerre mondiale est une composante des atteintes aux intérêts protégés par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, et notamment au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à la conservation des sites » [2].

Lexbase : Au final, cette décision vous paraît-elle justifiée ?

Antoine Bourrel : La réponse à cette question nécessite de bien comprendre le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel et la façon dont il s’insère dans la mise en œuvre de l’article L. 511-1 N° Lexbase : L6525L7S selon les principes consacrés par le Conseil d’État.

En somme, ce que nous dit la cour, c’est que l’exigence de protection d’un paysage, un site ou monument contre des atteintes doit être appréciée en intégrant dans la grille d’analyse l’éventuelle composante immatérielle qui peut résulter de leur évocation par un auteur qui fait lui-même partie du patrimoine culturel national. En d’autres termes, la valeur des paysages, appréciée pour ce qu’elle est matériellement par l’administration sous le contrôle du juge, est, en quelque sorte, renforcée par l’hommage qu’un écrivain reconnu lui rend dans ses œuvres. D’une certaine façon, le paysage concerné et l’œuvre de l’écrivain font corps si bien que la violation de l’article L. 511-1 qui résulte de l’atteinte au paysage matérielle par l’implantation d’éoliennes (ou toute autre ICPE) est doublée d’une atteinte à l’œuvre de l’auteur au travers de l’évocation de ce paysage.

Ainsi comprise, la décision des juges versaillais paraît justifiée en ce qu’elle ne fait pas litière de la grille de lecture que le juge administratif met en œuvre pour l’application de l’article L. 511-1 N° Lexbase : L6525L7S. En effet, après avoir donné son interprétation de ces dispositions, la cour administrative d’appel rappelle (considérant n° 5) que le refus d’autorisation fondé sur l’atteinte au paysage ou à la conservation des sites et des monuments suppose de la part de l’administration, sous le contrôle du juge, une appréciation en deux temps au terme de laquelle l’autorité administrative doit d’abord apprécier la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel la construction est projetée avant d’évaluer l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

En l’espèce, elle prend en compte le fait que bien que le projet en litige, comme l’affirme la société pétitionnaire, s'intègre dans un paysage de plateaux agricoles sans intérêt paysager particulier, avec un léger relief, des écrans végétaux, qui est partiellement artificialisé en raison de la présence d'infrastructures ferroviaires et routières et de silos à céréales, la partie du village d'Illiers-Combray située à l'ouest en direction de la zone d'implantation projetée, a été classée comme un site patrimonial remarquable en application de l'article L. 631-1 du Code du patrimoine N° Lexbase : L2454K9R. Elle souligne à cet égard que ce classement qui a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols a pour objet de protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel constitué, en l’espèce, de l’esthétique du bourg et de son clocher, du parcours pédestre de découverte de plusieurs sites liés à la vie ou à l’œuvre de Marcel Proust. Enfin, elle relève que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin romantique à l'anglaise du Pré Catelan situé à proximité du Loir, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. En résumé, la Cour se livre, après le préfet, à une appréciation de la qualité des sites et paysages selon une approche matérielle tout à fait classique.

L’analyse que fait ensuite la cour administrative d’appel (considérants n°s 7 et 8) de la gravité des impacts en termes de visibilité et covisibilité du parc éolien sur le site patrimonial remarquable et sur les monuments historiques s’inscrit également dans une approche conforme au second temps de la grille de lecture.

Elle s’achève, en revanche, de façon plus remarquable, par la prise en compte de la dimension immatérielle des paysages, en soulignant que Marcel Proust a décrit la plupart des lieux concernés par les impacts dans la première partie de son roman Du côté de chez Swann, intitulé « Combray » en relevant que le « lien qui existe entre ce paysage et l’œuvre de Marcel Proust est à l’origine des avis négatifs de l’architecte des bâtiments de France, des maires d’Illiers-Combray et de Méréglise et du commissaire enquêteur. En définitive, ainsi que cela résulte du considérant 8, le refus d’autoriser le parc éolien est fondé sur le caractère significatif des atteintes portées au paysage protégé dans sa dimension matérielle (les monuments historiques, le SPR, l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray). Il est par ailleurs conforté par les atteintes au paysage pris dans sa dimension immatérielle ce dont témoigne la référence aux actions culturelles autour de l’œuvre de Marcel Proust menées par des acteurs publics et privées et le fait, souligné par la cour administrative d’appel, que les évocations littéraires de Marcel Proust « sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux ».

Lexbase : Si elle faisait école, cette décision pourrait-elle enclencher un processus de blocage de ces installations ?

Antoine Bourrel : Il est délicat de répondre de façon tranchée à cette question. Tout d’abord, il est évident qu’un arrêt de cassation du Conseil d’État serait bienvenu : il permettrait de confirmer ou d’infirmer le raisonnement de la cour administrative d’appel qui intègre une composante immatérielle dans la notion de paysage au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6525L7S.

Cela étant, à supposer que le Conseil d’État valide une telle approche, il faut bien avouer que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles réunit des circonstances particulièrement exceptionnelles qui ne devraient pas se reproduire souvent. Il convient également d’insister sur un point qui ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (on le retrouve également dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, préc.) : la dimension immatérielle du paysage ne se suffit pas à elle-même et le juge doit, en tout état de cause, apprécier la qualité intrinsèque des paysages.

De fait, en pratique, on observe que le processus de blocage des parcs éoliens terrestres résulte le plus souvent des atteintes au paysage entendu au sens strictement matériel et de phénomènes de saturation des zones d’implantation, sans compter les parcs (nombreux) dont le développement est stoppé net faute pour le pétitionnaire d’être en mesure d’obtenir une dérogation pour destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

[1] CE, 21 avril 2022, n° 442953 N° Lexbase : A35527U4.

[2] CAA Douai, 15 juillet 2020, n° 19DA00047 N° Lexbase : A61043RI.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481483

[Brèves] Droit de suite en matière de taxe foncière : le Conseil constitutionnel a tranché et c’est un non !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-992 QPC, du 13 mai 2022 N° Lexbase : A86387WT

Lecture: 4 min

N1477BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Mai 2022

► Le 2° du 2 de l'article 1920 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208, du 29 décembre 1984, de finances pour 1985, relatif au droit de suite donné à l’administration en matière de taxe foncière, est contraire à la Constitution.

Pour rappel, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du Code civil (CGI, art. 1920, 1 N° Lexbase : L5788MAM).

Que prévoient les dispositions au litige ? Aux termes de l’article 1920, 2, 2, du CGI, le privilège établi à l’article 1920, 1, précité s’exerce pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens ou immeubles sujets à la contribution.

|

Précisions. Les dispositions de l'article 1920, 2, 2, du CGI sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822, FS-P+B N° Lexbase : A8484DNK). Lire en ce sens sur cet arrêt, V. Le Quintrec, Le privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière est assorti d'un droit de suite, Lexbase Fiscal, avril 2006, n° 210 N° Lexbase : N6937AK7. La doctrine administrative va dans le même sens (BOI-REC-GAR-10-10-20-10 n° 240 N° Lexbase : X5156ALK) : « Le privilège spécial mobilier du Trésor est limité aux fruits de l'immeuble imposé : le Trésor n'a pas le privilège spécial sur les fruits des autres immeubles du contribuable. Il engendre un droit de suite : il atteint tous les revenus des immeubles imposés, sans qu'il soit besoin de distinguer si ces immeubles sont restés la propriété du contribuable ou s'ils ont été vendus à l'amiable ou judiciairement. Cette solution s'explique dans la mesure où l'impôt est une charge de l'immeuble lui-même. Dès lors, il est possible de saisir par voie de saisie administrative à tiers détenteur des loyers dus par un locataire d'un immeuble à raison des taxes foncières concernant cet immeuble, quand bien même l'immeuble en question ne serait plus la propriété du contribuable inscrit au rôle. » |

Solution du Conseil constitutionnel

Les dispositions contestées prévoient que, pour le recouvrement de la taxe foncière, ce privilège s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Toutefois, ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelées ci-dessus, permettent que, en cas de transfert de propriété de l'immeuble, la créance de taxe foncière de l'ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire. En mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu'il n'est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Les dispositions contestées sont contraires à la Constitution.

À noter :

- les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur ;

- la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les privilèges, Les privilèges mobiliers spéciaux du Trésor, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8689EPI. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:481477

[Brèves] Annulation du marché public par le juge du référé contractuel : la liste des possibilités prévues est limitative !

Réf. : Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-24.270, FS-B N° Lexbase : A56497W7

Lecture: 2 min

N1466BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 18 Mai 2022

► Le juge du référé contractuel n'a le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat privé relevant de la commande publique que dans les cas énumérés précisément par l’article 16 de l’ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009.

Rappel. Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, qui énumèrent les cas dans lesquels la nullité du contrat de commande publique doit être prononcée par le juge des référés saisi d'un recours contractuel, réservent cette sanction aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Conseil constitutionnel. Les Sages ont admis que ce dispositif est bien conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49413WW).