[Brèves] Prévention de la récidive terroriste et réinsertion : publication de deux décrets

Réf. : Décrets n° 2022-358 N° Lexbase : L9034MB9 et n° 2022-359 N° Lexbase : L9030MB3, du 14 mars 2022, relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Lecture: 7 min

N0768BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2022

► Parus au Journal officiel du 15 mars 2022, les décrets n° 2022-358 et n° 2022-359 du 14 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 à 706-25-21 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : Z80686TH.

Cet article 6 de la loi n° 2021-998 avait créé une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion.

Demande d’informations sur la situation de l’intéressé. Le décret n° 2022-358 crée un chapitre relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, lequel détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République antiterroriste demande au chef d’établissement pénitentiaire et au JAP compétent de lui transmettre les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de l’intéressé. Le texte précise que les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine sont également communiqués (C. proc. pén., art R. 50-70).

Saisine pour avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ce même chapitre prévoit que lorsque le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lui parait pertinent, le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, en informe le JAP compétent et communique au tribunal de l’application des peines les éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (C. proc. pén., art R. 50-71).

Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire. Le président de la commission est chargé de demander le placement de la personne concernée dans le centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire (C. proc. pén., art R. 50-73). La durée du placement est déterminée par l’administration pénitentiaire et ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines. À l’issue du placement, le centre transmet un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité à la commission pluridisciplinaire.

Évaluation de la dangerosité du condamné. La commission pluridisciplinaire est chargée de procéder à l’évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Un article R. 50-72 du Code de procédure pénale fixe sa composition. La commission peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. Elle peut également demander la comparution de la personne condamnée. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. L’intéressée peut être assistée de son avocat (C. proc. pén., art R. 50-74).

Avis de la commission pluridisciplinaire. À l’issue de la période de placement de l’intéressé, la commission rend un avis motivé sur l’opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est transmis au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée (C. proc. pén., art R. 50-75).

Détermination de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Le tribunal de l’application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de l’intéressé qui lui communique des propositions de mesures propres à favoriser la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Le tribunal ordonne ensuite la prise en charge de la personne soumise à la mesure judiciaire retenue et désigne, dans sa décision, l’établissement concerné ainsi que la durée (C. proc. pén., art R. 50-76 et R. 50-78). L’intéressé ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure ou le consulter au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris (C. proc. pén., art. R. 50-77).

Suivi de la mesure. Le JAP du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour veiller au respect des obligations auxquelles l’intéressé est assujetti. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat lequel tient un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l’intéressé et son avocat au greffe du JAP.

Adaptation de la mesure. La personne concernée peut informer à tout moment le JAP de l’évolution de sa situation. Le magistrat peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider d’office, par une ordonnance motivée d’adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte « afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis ». Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Demande de mainlevée ou de modification de la mesure. Ces demandes doivent être adressées par la personne concernée au tribunal de l’application des peines de Paris. Les articles R. 50-81 et R. 50-82 du Code de procédure pénale précisent les délais et conditions dans lesquels les demandes de mainlevée et de modification de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peuvent être formulées et les conditions dans lesquelles il doit y être répondu.

Renouvellement de la mesure. L’article R. 50-83 vient préciser les conditions du renouvellement de la mesure. Après saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, l’avis de la commission doit être rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure et le tribunal de l’application des peines de Paris doit se prononcer avec l’expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu’il ordonnance une mesure.

Suspension de la mesure supérieure à six mois. Dans cette hypothèse, lorsque la mesure est suspendue en raison de la détention de l’intéressé, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l’application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de la mesure (C. proc. pén., art. R. 50-84).

Recours contre les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris. Les décisions du tribunal mentionnées au chapitre ainsi créé peuvent être attaquées par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. R. 50-85).

Le décret n° 2022-359 précise quant à lui les règles de procédure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compétent pour la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 N° Lexbase : L4181L7Y à 706-25-21 N° Lexbase : L4178L7U du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. D. 47-6-16 et D. 47-6.17).

| Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480768

[Textes] L’entrepreneur individuel nouveau

Réf. : Loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP

Lecture: 35 min

N0750BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à Aix-Marseille Université, Directeur du master professionnel Ingénierie des sociétés et Henri Leyrat, Docteur en droit, chercheur associé au CMH (UPR 4232) UCA, AUREP

Le 17 Mars 2022

Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 » et publié dans l’édition n° 709 du 17 mars 2022 de la revue Lexbase Affaires. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici N° Lexbase : N0787BZ8.

Mots-clés : entrepreneur individuel • nouveau statut • patrimoine personnel • patrimoine professionnel • transfert universel du patrimoine professionnel • TUPP

La loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec l’instauration d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct de son patrimoine personnel. Dans le même temps, la loi crée également le transfert universel du patrimoine professionnel dit « TUPP ».

1. Traditionnellement, l’on enseigne aux étudiants la théorie de l’unicité du patrimoine selon laquelle chaque personne physique ou morale dispose d’un patrimoine unique, permettant ainsi de justifier, conformément aux articles 2284 N° Lexbase : L1112HIZ et 2285 N° Lexbase : L1113HI3 du Code civil, qu’il constitue le gage commun et général des créanciers, et même de tous les créanciers, qu’ils soient personnels ou professionnels.

Tirée des travaux d’Aubry et Rau [1], cette thèse, qu’ils mirent en exergue en matière de transmission successorale, connaît pour autant des exceptions notables. Parmi celles-ci figure bien évidemment l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, aujourd’hui qualifiée d’acceptation à concurrence de l’actif net (C. civ., art. 787 N° Lexbase : L9860HNI), dont les auteurs strasbourgeois avaient évidemment noté le caractère dérogatoire à l’unicité du patrimoine.

2. Par la suite, le législateur a consacré certaines exceptions à ce principe telles que le contrat de fiducie (C. civ., art. 2011 N° Lexbase : L6507HWW), ainsi que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL ; v. C. com., art. L. 526-6 N° Lexbase : L2004IPW et s.). Dans ces deux cas de figure, la loi a prévu un patrimoine affecté distinct du patrimoine principal de la personne physique ou morale. Ainsi, s’agissant de la fiducie, le fiduciaire détient-il le patrimoine fiduciaire séparé de son patrimoine personnel. Avant cela, on se souvient de la création de la SARL unipersonnelle en 1985 (loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 N° Lexbase : L2051A4Q) et de la possibilité de procéder, pour tous les entrepreneurs individuels, à une déclaration notariée d’insaisissabilité (« DNI ») relative à leur résidence principale, dès 2003 (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC), laquelle insaisissabilité est devenue automatique avec la loi « Croissance » du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), la DNI perdurant toutefois pour les autres droits que l’entrepreneur détiendrait sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affectés à un usage professionnel.

3. Parachevant cette évolution, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante [2], consacre un patrimoine d’affectation automatique en prévoyant, dans un nouvel article L. 526-22 du Code de commerce N° Lexbase : L3666MBE, que chaque entrepreneur individuel se trouve titulaire d’un patrimoine personnel et d’un patrimoine professionnel et ce, sans aucune formalité. L’objectif de cette loi est clair : cantonner le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel à ses seuls actifs professionnels, lui assurant ainsi la protection de ses biens personnels [3], au premier rang desquels sa résidence principale.

4. À cette occasion, le législateur fait le choix de rendre désormais impossible l’affectation d’un patrimoine professionnel à un EIRL [4], mettant ainsi un terme à ce statut, ce qui n’étonnera pas tellement il était moribond. Cependant, les EIRL en cours ne sont pas remis en cause, de sorte qu’il n’y a en principe pas à craindre, espérons-le, de taxation immédiate de la plus-value latente liée à l’option à l’impôt sur les sociétés que tel ou tel EIRL aurait pu formuler. En effet, et la mesure avait été prise précisément pour « booster » le choix en faveur de ce statut, les EIRL peuvent, s’ils le souhaitent, exercer l’option pour l’impôt sur les sociétés [5], conformément à l’article 1655 sexies du CGI N° Lexbase : L9082LNP. Sa mise en œuvre s’accompagne en principe d’une constatation d’une plus-value taxable placée en report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI N° Lexbase : L5581MAX [6]. La loi du 14 février 2022, en ce qu’elle ne permet plus de constituer des EIRL tout en autorisant les EIRL en cours à conserver ce statut, au demeurant non abrogé, n’est pas de nature à déclencher la taxation à plus-value sus-évoquée [7].

5. Par ailleurs, et sans doute afin de laisser aux praticiens le temps de se familiariser avec cette innovation considérable, et de permettre de préparer le décret d’application, ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur, vraisemblablement, le 15 mai 2022, soit trois mois après la promulgation de la loi au Journal officiel [8]. En effet, l’article 19, I, de la loi du 14 février 2022 dispose que : « Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du Code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi […] ».

La loi a été publiée au JO du 15 février mais a été promulguée le 14 février. Puisqu’elle retient la promulgation comme point de départ du délai de trois mois et qu’elle indique qu’elle entre en vigueur à la fin de ce délai de trois mois, on peut raisonnablement penser que les articles 1er à 5 de la loi entrent en vigueur le 15 mai 2022.

6. Quoi qu’il en soit, s’il est clair que l’objectif d’instaurer une scission entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à travers un nouveau statut unique est louable (I), le législateur est allé plus loin en organisant les modalités nouvelles d’un transfert universel de patrimoine professionnel dit « TUPP » (II).

I. Le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel

7. Le cœur de la matière figure dans le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce N° Lexbase : L3666MBE, lequel fait le choix bienvenu de définir l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (C. com., art. L. 526-22, al. 1er). Il crée ainsi le principe d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (A), tout en prévoyant certaines exceptions (B).

A. Un entrepreneur individuel titulaire de deux patrimoines

8. La première mesure du « Plan Indépendants » dévoilé en septembre 2021 par l’équipe d’Alain Griset avait pour objectif de créer un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel. Elle était formulée ainsi : « Le plan en faveur des indépendants instaure ainsi un statut unique pour l’entrepreneur individuel. La mise en place de ce statut unique impliquera la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il n’y aura donc plus qu’un seul statut juridique contre deux actuellement. Ce statut unique permettra que l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel devienne par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Dorénavant, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. C’est une avancée juridique considérable qui permet d’éviter la "double peine" pour l’entrepreneur qui, en plus de difficultés professionnelles, devait gérer un risque sur son patrimoine personnel. Cette réforme concernera toutes les créations d’entreprises après l’entrée en vigueur de la loi. Pour les entreprises déjà créées avant la réforme, la protection ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances. Par ailleurs, le statut unique offrira aux entrepreneurs la possibilité d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés ».

9. Dans son second alinéa, le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce prévoit de distinguer le patrimoine professionnel, comprenant « les biens, droits, obligations et sûretés » dont il est titulaire et qui sont utiles à son ou ses activités professionnelles indépendantes, du patrimoine personnel lequel comprend les autres biens. Le texte précise, en outre, que le patrimoine professionnel ne peut être scindé. Dès lors, et dans le prolongement de cette dualité de patrimoines, la suite du texte précise que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil et sans préjudice au principe d’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-1 N° Lexbase : L2000KG8), les biens utiles au patrimoine professionnel constituent le gage des créanciers professionnels, tandis que les autres biens constituent le gage des créanciers personnels.

10. Ces propos appellent quatre remarques.

11. Premièrement, alors que le législateur avait opté dans l’EIRL pour la notion d’affectation au patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-6, al. 1er), il est simplement question ici d’utilité au patrimoine professionnel. C’est le critère qui a été finalement retenu alors que le Sénat proposait, on s’en souvient, que ce patrimoine devait accueillir les biens « exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Il s’agira certainement des éléments courants de l’entreprise individuelle tels qu’un fonds de commerce ou un fonds artisanal par exemple, mais également des immeubles dès lors qu’ils sont nécessaires et utiles à l’exploitation, ce qui est fréquemment le cas des exploitants agricoles [9]. Bien évidemment, il ne saurait être question ici de raisonner d’un point de vue comptable ou fiscal. Ainsi, des biens inscrits au bilan de l’entreprise individuelle, mais non utiles à l’exploitation, n’ont pas à être compris dans le patrimoine professionnel. À l’inverse, des biens utiles à l’activité professionnelle, mais non inscrits au bilan de l’entreprise, doivent figurer dans ce patrimoine.

Au demeurant, il nous semble, qu’en pratique, les biens, dès lors qu’ils sont jugés utiles par l’entrepreneur, devraient figurer à son bilan [10], étant observé cependant que la charge de la preuve de ce caractère utile est bien supportée par l’entrepreneur « pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier ». Pour autant, cette notion d’utilité, nullement définie par le texte, devrait s’entendre des biens servant à « la réalisation de l’activité professionnelle indépendante » [11]. La question des biens mixtes devra bien être tranchée également, peut-être à l’occasion du décret d’application prévu [12].

12. Deuxièmement, même si le texte ne vise pas expressément les dettes, l’on voit mal de quelle manière elles pourraient être exclues du patrimoine professionnel, dès lors qu’elles ont été contractées pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle, et, partant, qu’elles sont utiles à l’activité [13]. En effet, l’effet de levier du crédit, dans un environnement à taux bas, fait de la dette bancaire un élément nécessaire à l’exploitation.

13. Troisièmement, les biens communs sont laissés à la gestion des époux selon les règles de leur régime matrimonial (C. com., art. L. 526-26, nouv. N° Lexbase : L3670MBK). Si l’on prend ainsi le cas d’un fonds de commerce commun figurant dans le patrimoine professionnel de l’époux exploitant, sa cession relèvera nécessairement de la cogestion par application de l’article 1424 du Code civil N° Lexbase : L2300IBS. Il n’y a donc aucune révolution en la matière.

14. Quatrièmement, le nouvel article L. 526-23 du Code de commerce N° Lexbase : L3667MBG fait naître la distinction entre les deux patrimoines à compter de la date d’immatriculation de l’entrepreneur au registre dont il relève [14]. C’est donc à cette date que les créanciers se voient distinguer en deux catégories : les créanciers personnels et les créanciers professionnels. Cela étant, plusieurs hypothèses sont plausibles, si bien que le texte lui-même envisage divers cas de figure :

- si l’entrepreneur individuel relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne ;

- si la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, étant précisé que le décret d’application devra en prévoir les conditions ;

- à défaut d'obligation d'immatriculation (cas des professionnels libéraux exerçant à titre individuel), la dérogation court à compter du premier acte qu'il exerce en qualité d'entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

Concrètement, ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel s’appliquera à celles et ceux qui déclarent une activité en tant qu’indépendant à compter du 15 mai 2022 [15], ainsi qu’à celles et ceux qui sont déjà des entrepreneurs individuels mais uniquement pour les créances qui naissent à compter de cette date [16], celles nées avant restant soumises au droit antérieur.

15. Enfin, bien que la mesure ne soit pas prévue par la loi sous commentaire mais est issue de la loi de finances pour 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 N° Lexbase : L3007MAM), il faut évoquer l’option à l’impôt sur les sociétés que l’entrepreneur individuel pourra exercer. Cette mesure, jadis réservée exclusivement aux EIRL, peut aujourd’hui être exercée par tous les entrepreneurs individuels, étant précisé que cette possibilité ne sera en vigueur que lorsque le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel le sera, c’est-à-dire soit le 14 soit le 15 mai [17].

16. Ainsi, l’article 13 de la loi de finances pour 2022, modifiant l’article 1655 sexies du CGI, crée un mécanisme d’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL (ou à une EARL pour les exploitants agricoles). Plus exactement, ce texte prévoit que l’option pour l’assimilation sur le plan fiscal à une EURL (société unipersonnelle à responsabilité limitée) est réservée aux entrepreneurs individuels exerçant une activité relevant, de plein droit ou sur option, d’un régime réel d’imposition dans les catégories des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). Par exemple, les professionnels libéraux exerçant en nom propre pourront se placer sous le régime de l’IS (impôt sur les bénéfices des sociétés).

17. Pour rappel, cette option permet de bénéficier des atouts de l’IS et notamment des règles favorables en matière de base d’imposition (déduction de la rémunération du libéral de son bénéfice imposable à l’IS, possibilité de pratiquer des amortissements, de déduire des provisions ou encore de réinvestir les bénéfices à un moindre coût fiscal au sein de l’entreprise) et de taux d’imposition. Le taux de l’IS pour les PME est de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfices puis de 25 % au-delà en 2022. Ces taux doivent être mis en comparaison avec le barème progressif de l’impôt sur le revenu où la tranche de 30 % est applicable à partir de 26 070 euros de revenu imposable pour une part. De plus, l’IS augmente la capacité d’investissement de l’entreprise et favorise le financement des projets professionnels en réduisant in fine la durée de remboursement de l’emprunt souscrit par rapport aux entrepreneurs soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

18. Il est important également d’indiquer que l’option pour l’assimilation à une EURL entraîne les conséquences d’une cessation d’activité, c’est-à-dire l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu des bénéfices et plus-values de l’exercice en sursis d’imposition ainsi que des créances émises et non encore recouvrées. En outre, pour faire suite à l’exercice de l’option pour l’IS, l’entrepreneur devra tenir une comptabilité d’engagement et sa rémunération sera une charge déductible selon le régime du gérant majoritaire (CGI, art. 62 N° Lexbase : L2354IBS). Des cotisations sociales sur dividendes au-delà du versement de 10 % du montant du bénéfice net imposable sont applicables.

19. Il sera par conséquent bientôt possible pour tous les entrepreneurs individuels d’opter pour l’assimilation à une EURL et bénéficier de l’impôt sur les sociétés. Cette première option est irrévocable alors que l’option pour l’IS pourra être révoquée dans les cinq ans suivant l’option. En cas de révocation de l’option pour l’IS, l’indépendant sera assimilé à une EURL à l’IR.

20. Protection automatique du patrimoine personnel, option pour l’IS possible, on voit ainsi que les critères qui pouvaient motiver un entrepreneur individuel à passer en société – à savoir la séparation des patrimoines personnel et professionnel et la fiscalité – seront demain possibles précisément sans constituer de société. Le vieux débat de l’exercice d’une activité en nom propre ou en société se trouve quelque peu relancé.

21. Toutefois, il nous semble qu’en l’état le texte est trop récent pour susciter un enthousiasme sans retenu. D’une part, d’un point de vue juridique et civiliste, si la distinction entre le patrimoine personnel et celui professionnel est certaine dans son principe, elle demeure encore assez floue tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre. D’autre part, d’un point de vue fiscal, l’option pour l’IS exercée par l’entrepreneur individuel n’est pas différente de celle d’une société à l’IS en ce sens qu’elle s’accompagne des mêmes avantages mais aussi des mêmes inconvénients, dont la constatation d’une plus-value placée en report voire en sursis. Pour que l’option pour l’IS soit intéressante pour l’entrepreneur individuel, il aurait fallu prévoir un régime de faveur, ce que ni la loi du 14 février 2022 ni la loi de finances pour 2022 n’ont envisagé.

B. Les exceptions à la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel

22. Du fait de la scission de principe entre les deux patrimoines, il aurait pu être tentant pour l’entrepreneur individuel de se porter caution à hauteur de son patrimoine personnel pour une dette professionnelle et inversement. L’on se souvient d’ailleurs qu’un débat sur la validité d’une telle opération avait animé la doctrine [18]. La solution est claire s’agissant du droit nouveau : une telle opération est expressément prohibée par le nouvel article L. 526-22, alinéa 3, du Code de commerce.

23. En revanche, la loi a prévu expressément deux hypothèses générales de réunion totale ou partielle des patrimoines personnel et professionnel, la première assurant une préservation des droits des créanciers personnels et la seconde une protection des droits des créanciers professionnels.

24. S’agissant de la préservation des droits des créanciers personnels, lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, ces derniers voient leur gage étendu au montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos de l’entreprise individuelle (C. com. art. L. 526-22, al. 6). L’on trouvait d’ailleurs déjà une application de ce principe en matière d’EIRL (C. com., art. L. 526-12, II, al. 3 N° Lexbase : L1993IPI) [19]. À première vue, une telle règle semble inutile dans la mesure où le bénéfice, une fois constaté, échappe mécaniquement du patrimoine professionnel pour intégrer le patrimoine personnel. Pour autant, l’insuffisance du patrimoine personnel permet aux créanciers personnels d’élargir leur gage au résultat net à venir dans la limite du dernier bénéfice constaté [20].

25. S’agissant de la protection des droits des créanciers professionnels, la scission des patrimoines est logiquement sans effet pour les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité (C. com., art. L. 526-22, al. 6). Toutefois, un créancier professionnel peut obtenir de l’entrepreneur individuel une sûreté conventionnelle sur son patrimoine personnel, voire une renonciation à la scission des patrimoines dans les conditions du nouvel article L. 526-25 du Code de commerce N° Lexbase : L3669MBI (C. com., art. L. 526-22, al. 4).

Cet avantage consenti par le législateur aux créanciers professionnels ne bénéficie pas aux créanciers personnels [21]. Néanmoins, il s’explique sans aucun doute par le fait que le besoin de crédit de l’entrepreneur individuel implique qu’il puisse élargir le gage qu’il a à offrir aux différents prêteurs de deniers.

Dans l’hypothèse de la renonciation à la scission des patrimoines au profit d’un créancier professionnel déterminé, le nouvel article L. 526-25 du Code de commerce prévoit un formalisme strict, assorti d’un délai de réflexion de sept jours, permettant ainsi à l’entrepreneur individuel de mesurer le risque qu’il assume à cette occasion [22]. Sur ce point, il est probable que les établissements bancaires imposent fréquemment de telles renonciations à l’entrepreneur.

26. Enfin, il est prévu deux cas particuliers emportant réunion des patrimoines : le premier a pour cause la cessation de toute activité professionnelle indépendante de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-22, al. 6) et la seconde a pour origine des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administration fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines (C. com., art. L. 526-24). À ce sujet, le recouvrement de l'IR, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle dont est redevable l'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel et ce, en dehors de toute hypothèse de fraude, sauf option pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du CGI. Le droit de gage des organismes de Sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1999IPQ (C. com., art. L. 526-24 N° Lexbase : L3668MBH), de la même manière, sans qu’il soit nécessaire de mettre en exergue une quelconque fraude.

II. Le transfert universel de patrimoine professionnel

27. La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante ne se contente pas d’instituer un patrimoine d’affectation au profit de l’entrepreneur individuel, elle lui permet également d’en assurer la transmission universelle aussi bien à titre onéreux (A), qu’à titre gratuit (B).

A. Le transfert universel de patrimoine professionnel à titre onéreux

28. De manière tout à fait originale, la loi du 14 février 2022 crée le « TUPP », c’est-à-dire le Transfert Universel du Patrimoine Professionnel dont le siège se trouve à l’article L. 526-27 du Code de commerce N° Lexbase : L3671MBL [23]. Ce TUPP fait sans conteste écho à la TUP, c’est-à-dire la transmission universelle du patrimoine dont il tente d’adopter, pour l’essentiel, la forme et les effets, bien que le résultat ne soit pas si abouti que cela.

29. La loi répond ainsi à la mesure n° 2 du « Plan des Indépendants » d’Alain Griset destinée à faciliter le passage d’une entreprise individuelle en société, formulée en ces termes : « La vie d’une entreprise implique parfois qu’un entrepreneur ait besoin de transmettre l’intégralité de son patrimoine vers une autre structure. C’est le cas lorsqu’il veut faire évoluer son activité en passant d’une entreprise individuelle à une société. C’est également le cas lorsqu’il souhaite transmettre son entreprise à un tiers, lorsqu’il prend sa retraite ou lorsqu’il souhaite changer d’activité professionnelle. Aujourd’hui, cette transmission est complexe, ce qui est parfois dissuasif. Cette mesure permettra aux indépendants de bénéficier d’un dispositif efficace du droit des affaires, jusque-là essentiellement utilisé à l’occasion d’opérations de fusions de sociétés, pour permettre la transmission de la totalité du patrimoine professionnel en une seule opération, simple à réaliser. Le cadre de l’opération veille aux intérêts des créanciers et les contrats pourront prévoir de n’être cédés, transmis ou apportés à une société qu’après accord écrit du co-contractant ».

30. La loi a donc pour objectif de faciliter le passage de l’entrepreneur individuel en société. Est-ce réellement le cas ? Étant rappelé qu’elle devait également prévoir l’inverse, à savoir faciliter le passage d’une société à un exercice en nom propre, mais que tel ne paraît pas être le cas.

31. Par un certain côté, oui, le passage en société paraît plus aisé.

C’est ainsi qu’en vertu du nouvel article L. 526-27 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Le TUPP emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport. Sous certaines réserves, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l'apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. Dans le cas où le cédant s'est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert. Le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions qui seront prévues par le décret d’application à venir.

32. Afin de donner pleine efficacité à ce régime, le nouvel article L. 526-30 N° Lexbase : L3674MBP sanctionne par la nullité le transfert si :

- il n’a pas porté sur l'intégralité du patrimoine professionnel, qui ne peut être scindé ;

- en cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel ne permet pas de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

- l'auteur ou le bénéficiaire du transfert est frappé de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction par une décision devenue définitive.

33. Enfin, comme pour un apport en société, sous réserve des articles L. 223-9 N° Lexbase : L7636LBG, L. 225-8-1 N° Lexbase : L5712ISD et L. 227-1 N° Lexbase : L2397LR9 du Code de commerce, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il doit être fait recours à un commissaire aux apports (C. com., art. L. 526-31 N° Lexbase : L3675MBQ).

34. En outre, à l’instar des oppositions que des créanciers peuvent former à une TUP en droit des sociétés, les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au TUPP, dans un délai qui sera fixé par décret (C. com., art. L. 526-28 N° Lexbase : L3672MBM). L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel. La décision de justice statuant sur l'opposition soit rejette celle-ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l'entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l'article 2284 du Code civil, sans préjudice de l'article L. 526-1 du Code de commerce.

35. Ici aussi, pour donner pleine efficacité au TUPP et faciliter sa mise en œuvre, ne lui sont pas applicables (C. com., art. L. 526-29 N° Lexbase : L3673MBN) :

- l’article 815-14 du Code civil N° Lexbase : L9943HNL (cession par un indivisaire à un tiers) ;

- l’article 1699 du Code civil N° Lexbase : L1809ABM (cession d’un droit litigieux) ;

- et les articles L. 141-12 N° Lexbase : L7275LQI à L. 141-22 du Code de commerce (cession de fonds de commerce).

Toute clause contraire à ces trois séries d’exclusion est réputée non écrite.

36. Le TUPP est-il donc de nature à favoriser le passage en société ?

37. On constate d’abord que le TUPP, qui s’inspire fondamentalement de la TUP, s’en détache assez largement. En effet, si le TUPP est possible par voie d’apport, il est également possible par voie de cession et de donation. Ensuite, ce TUPP n’est envisagé qu’au profit d’une société. Quid dès lors en l’absence de société ? Par exemple, un entrepreneur individuel qui cède son fonds à un autre entrepreneur en nom propre ou à un acquéreur qui n’entend pas exercer en société est-il soumis à ce texte ? Il semble que la réponse soit négative. En outre, le TUPP est nécessairement global, c’est-à-dire que le patrimoine ne peut être transféré que dans son intégralité et non partiellement, alors qu’en droit des sociétés il est possible de ne transférer, au moyen d’un apport partiel d’actif (« APA »), qu’une branche complète et autonome (« BCA »), ce qui ne semble pas permis dans la loi du 14 février 2022.

38. Enfin, le texte indique que le TUPP, quel qu’il soit, se fait « sans liquidation », à l’instar d’une TUP qui conduit à la dissolution d’une société mais sans sa liquidation. C’est en ce sens que le régime du passage de l’EI à la société serait facilité. Qu’il nous soit permis d’en douter et ce, pour les raisons suivantes.

39. La première est que cette absence de liquidation prévue expressément par le Code de commerce n’est pour l’heure pas prévue par le CGI. Il en résulte que l’absence de liquidation peut être problématique dans au moins deux cas : d’une part, le cas de la cession du fonds de commerce ou du fonds libéral, et d’autre part, le cas d’une TUP. Dans le cas d’une cession de fonds ou de droit de présentation de clientèle ou de patientèle, on sait que le prix de vente doit être séquestré pendant au moins 90 jours en raison de la solidarité fiscale prévue par l’article 1684 du CGI N° Lexbase : L7941LG9. Ce délai de 90 jours commence à courir au jour du dépôt de la déclaration des résultats par le vendeur du fonds ou du droit de présentation, ou bien, si la déclaration des résultats n’est pas déposée dans les temps par le vendeur (dans les 45 jours suivant la publication de la vente au journal d’annonces légales), au jour imparti pour déposer la déclaration des résultats, voire encore au dernier jour imparti pour procéder à la déclaration de cessation d’activité. S’il n’y a pas ou plus de liquidation, le calcul du délai risque d’être compliqué ; le pire serait que les 90 jours ne commencent jamais à courir ! S’agissant d’une TUP, on sait qu’un régime fiscal de faveur s’applique en vertu de l’article 210 A du CGI N° Lexbase : L9521ITS dont l’une des conditions d’application est que l’opération de fusion intervienne entre deux sociétés à l’IS. L’EI n’étant pas à l’IS, sauf si une option est exercée en ce sens, l’absence de liquidation prévue par le Code de commerce ne pourrait pas suffire pour permettre d’appliquer ledit régime de faveur.

40. La seconde raison repose sur le fait que cette absence de liquidation peut en réalité recouvrer de nombreuses hypothèses, toutes n’étant pas de nature à opérer un TUPP de manière aussi aisée qu’il y paraît, en particulier d’un point de vue fiscal.

41. On peut ainsi relever les opérations suivantes :

- tel que l’article L. 526-27 du Code de commerce est conçu, le TUPP n’est envisagé qu’en présence d’une société (bénéficiaire dudit patrimoine professionnel), ce qui est logique puisqu’il s’agit de faciliter le passage en société ; toutefois, un EI qui opterait pour l’IS sans procéder à un TUPP ne pourrait pas bénéficier du régime de faveur lié à l’absence de liquidation puisqu’en raison de l’absence de TUPP il y aurait précisément liquidation et donc taxation (placée en report d’imposition) du fait de l’option à l’IS ;

- en cas de TUPP de l’EI à l'IR vers une société à l'IR, l’absence de liquidation devrait permettre de bénéficier d’une fiscalité avantageuse ;

- en cas de TUPP de l’EI à l'IR vers une société à l'IS, bien que le texte précise qu’il n’y a pas de liquidation, étant donné que le CGI n’a pas été modifié en la matière, le régime de taxation des plus-values devrait s’appliquer pleinement ;

- en cas de TUPP de l’EI avec option à l’IS vers une société à l'IS, ici le régime de faveur de l’article 210 A du CGI devrait être applicable (régime fiscal des TUP), étant observé qu’il est conditionné à l’exercice de l’option par l’EI à l’IS avant de procéder au TUPP ;

- reste enfin le cas du passage d’un exercice en société vers un exercice individuel ; l’on nous avait promis ici aussi des souplesses : force est de constater que la loi demeure muette sur la question.

42. En outre, deux points sont encore à évoquer.

43. D’abord, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 145-16 du Code de commerce N° Lexbase : L3661MB9. Ce texte prohibe les clauses qui interdisent au locataire d’un bail commercial de céder son droit au bail en même temps qu’il cède son fonds. Néanmoins, s’il n’y a pas de fonds, de telles clauses sont valables. Sont également interdites les clauses qui font échec à la transmission d’un droit au bail dans le cadre d’une TUP. Les clauses d’agrément des bailleurs demeurent valables en toute hypothèse.

44. Pour tenir compte de la création d’un TUPP, le premier alinéa précise que sont également réputées non écrites les clauses qui interdisent la transmission du droit au bail précisément dans le cadre d’un TUPP. Les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel seront donc dorénavant réputées non écrites. Par conséquent, il ne peut être stipulé une clause interdisant de céder un bail commercial au bénéficiaire du transfert du patrimoine professionnel. Cependant, bien que le nouvel article ne le dise pas expressément, rien ne semble s’opposer à un aménagement conventionnel des cessions de baux commerciaux intervenant à l’occasion d’un transfert universel de patrimoine professionnel, au moyen par exemple d’une clause d’agrément au profit du bailleur [24].

45. Enfin, la loi de finances pour 2022, qui contient des dispositions de faveur pour les EI, en lien avec la loi du 14 février 2022, dont l’option pour l'IS, contient un mécanisme assez innovant d’amortissement du fonds commercial pour les petites entreprises [25]. Il s’agit de la mesure n° 12 du « Plan des Indépendants », « Dynamiser la reprise des fonds de commerce » : « La réglementation comptable prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis. Cependant, les règles fiscales en vigueur ne permettent pas de déduire du résultat imposable les amortissements comptabilisés. La mesure autorise temporairement la déduction fiscale de ces amortissements pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ce dispositif permettra de réduire le coût de la reprise d’une entreprise, et de rendre les opérations de rachat de fonds commerciaux existants plus attractives pour les entrepreneurs qui s’acquitteront de leur impôt sur une base fiscale plus faible ».

46. Ainsi, pour favoriser la transmission d’entreprise en période de crise sanitaire, le législateur a donné la possibilité aux petites entreprises soumises à l’IS ou suivant le régime réel des bénéfices industriels et commerciaux de pratiquer des amortissements déductibles fiscalement sur les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (loi n° 2021-1900, art. 23). La mesure temporaire vise donc les fonds commerciaux acquis à titre onéreux (vente ou apport) entre ces deux dates par les petites entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition et dont les résultats sont taxés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

47. Plusieurs amendements ont été déposés visant à étendre ce dispositif aux libéraux relevant des BNC (bénéfices non commerciaux) ayant acquis un fond libéral. Ces derniers n’ont pas été adoptés mais il semblerait que cette extension pourrait être acceptée par l’administration et qu’elle devrait figurer dans la doctrine administrative à venir commentant ledit dispositif [26].

48. La mesure est intéressante car l’éventuel coût fiscal du passage en société, et notamment celui résultant de l’imposition des créances non recouvrées, serait limité par l’économie d’impôt sur les sociétés dont bénéficierait l’EI qui vendrait son fonds à la structure qu’il constitue ou à la structure déjà existante qu’il rejoint.

49. Cependant, si cet amortissement supplémentaire améliore la situation financière et fiscale des acquéreurs pouvant en bénéficier, il est indispensable de bien mesurer l’ensemble des conséquences de ce choix à moyen et long terme. En effet, ce choix aura une incidence fiscale lorsque l’activité sera cédée notamment si l’EI ne peut pas ensuite bénéficier d’un des dispositifs d’exonération. Quid du coût fiscal à la revente du fonds ?

B. Le transfert universel de patrimoine professionnel à titre gratuit

50. Le transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP) à titre gratuit est visé par le nouvel article L. 526-27 du Code de commerce, lequel prévoit qu’il ne peut avoir lieu qu’entre vifs. Par conséquent, il ne peut s’agir que d’une donation universelle de patrimoine professionnel [27], d’autant plus que le nouvel article L. 526-22, alinéa 8, du même code prévoit une réunion des patrimoines en cas de décès.

51. À cela s’ajoute l’exigence formulée par la loi nouvelle selon laquelle le TUPP ne saurait avoir pour effet de scinder le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-30, 1° N° Lexbase : L3674MBP). Dès lors, il sera possible pour l’entrepreneur individuel de consentir une donation universelle de patrimoine professionnel, par donation simple ou donation-partage, à la condition de ne pas le scinder. Une réserve d’usufruit pourrait également être mise en place.

52. Il s’agit donc, sur le plan du droit des successions et des libéralités, d’une figure nouvelle puisque seules existaient jusqu’ici des transmissions universelles à cause de mort. Pour autant, la donation universelle n’est rendue possible que sur le seul patrimoine professionnel et ne saurait donc être étendue au patrimoine personnel de l’entrepreneur, lequel demeure inaliénable [28].

53. Enfin, l’on regrettera l’absence de mise en concordance du TUPP à titre gratuit avec les dispositifs fiscaux, qu’il s’agisse des engagements « Dutreil » portant sur une entreprise individuelle (CGI, art. 787 C N° Lexbase : L8958IQT) ou des différents régimes applicables aux plus-values professionnelles [29].

[1] Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5ème éd., d’après Bartin, 1917, t. 9 § 573 et s..

[2] X. Delpech, Consécration du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, Dalloz Actualité du 1er mars 2022 : « […] L’idée a été présentée en septembre dernier, par le président de la République, dans le cadre du "plan Indépendants" dont la loi du 14 février 2022 constitue la principale traduction législative (la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2022 ont été les autres véhicules législatifs de ce plan, notamment cette dernière, en ce qu’elle a institué un dispositif d’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux). Elle est elle-même inspirée d’une proposition qui avait été faite il y a une petite dizaine d’années, fin 2013, dans le cadre d’une mission menée par le député Laurent Grandguillaume sur les entreprises et les entrepreneurs individuels. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 32) relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, avait repris timidement l’idée, prévoyant simplement que l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle devait faire l’objet d’un rapport remis au gouvernement et au Parlement élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création, mais celui-ci n’a jamais vu le jour. Ce qui pouvait se comprendre car les obstacles, notamment fiscaux, à la mise en place de ce statut paraissaient difficilement surmontables (sur ce dispositif, v. P. Serlooten, La personnalisation de l’entreprise : réflexion à propos du rapport Grandguillaume, BJS 2014. 126)) ».

[3] S. Piédelièvre, Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante, JCP N, 2022, n° 9, 301.

[4] Loi n° 2022-172, art. 6 ; v. not. J.-N. Stoffel, Vers l’extinction du statut d’EIRL, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0731BZ4.

[5] La loi du 14 février 2022 ne modifie pas cette possibilité qu’elle étend même à tous les entrepreneurs individuels.

[6] BOI-BIC-CHAMP-70-30.

[7] Selon l’article 6, II, de la loi du 14 février 2022 : « À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du Code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

[8] Loi n° 2022-172, du 14 février 2022, art. 19.

[9] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, D., 2022, p. 469, spéc. n° 10 et s.

[10] Même si l’on sait que les exploitants agricoles individuels font parfois le choix de ne pas procéder à cette inscription.

[11] Th. Revet, préc., spéc. n° 13.

[12] Le Conseil d’État a souligné que des précisions indispensables à la sécurité juridique du nouveau régime devront être apportées par voie réglementaire, s’agissant en particulier des « contours exacts de la notion de “biens utiles” à l’activité professionnelle » (doc. Assemblé nationale n° 4811, 14 décembre 2021, p. 19 [en ligne]).

[13] Rapp. Th. Revet, préc., spéc. n° 10 et 17.

[14] Notons que la loi n’offre qu’un patrimoine professionnel à l’entrepreneur individuel, même s’il exerce une pluralité d’activités indépendantes, ce qui n’est pas illogique. En effet, un travailleur indépendant, qui détient plusieurs établissements distincts, reste, du moins aux yeux de l’Urssaf, toujours le même et unique indépendant : son numéro SIREN demeure le même, pour toutes ses activités, il n’y a que le SIRET ou le code activité qui change

[15] Ou du 14 mai pour les auteurs estimant que la date d’entrée en vigueur à retenir est celle du 14 et non du 15.

[16] Ou du 14.

[17] L’article 13 de la loi de finances pour 2022 prévoit une entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article fixant le nouveau statut d’entrepreneur individuel.

[18] V. N. Borga, L’EIRL et la constitution de sûretés personnelles, Bull. Joly Entrep. en diff., 2011, n° 1, p. 76 ; A. Aynès, EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés, RLDC, 2011, n° 86.

[19] V. E. Dubuisson, Jcl. Entreprise individuelle, v° Fasc. 952-1 : EIRL – Constitution et modification du patrimoine affecté, 2011, spéc. n° 102.

[20] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 23.

[21] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 26.

[22] V. obs. S. Piédelièvre, Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, préc..

[23] F. Roussel, Transmettre une entreprise individuelle : place au transfert universel de patrimoine professionnel !, DEF, 17 février 2022, n° DEF206e3.

[24] P. Gaiardo, Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante », Dalloz Actualité du 2 mars 2022.

[25] Ce sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 millions d’euros, total bilan inférieur ou égal à 6 millions d’euros et nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50.

[26] D. Jensen, L. Mancini et M. Warneys, Nouvelles mesures pour les indépendants : quel impact pour les avocats ?, Dalloz Actualité du 11 mars 2022.

[27] H. Leyrat et B. Brignon, La nouvelle transmission universelle du patrimoine professionnel à titre gratuit, Defrénois, 2022, à paraître.

[28] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 33.

[29] H. Leyrat et B. Brignon, préc..

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480750

[Jurisprudence] Parenté transgenre : quand la cour de renvoi contredit la Cour de cassation

Réf. : CA Toulouse, 9 février 2022, n° 20/03128 N° Lexbase : A22987NG

Lecture: 12 min

N0756BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Favier, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, Directeur adjoint du Centre de Recherche en Droit Antoine Favre

Le 16 Mars 2022

Mots-clés : transsexualisme • transgenre • parenté • reconnaissance

Dans une affaire jugée en 2018 par la cour d’appel de Montpellier, il avait été retenu qu’un homme devenu femme à l’état civil et ayant conçu postérieurement à son changement de sexe un enfant avec son épouse, pouvait le reconnaître en qualité de « parent biologique ». Après un arrêt de cassation rendu en 2020, l’affaire est renvoyée devant la cour de Toulouse qui, contrairement à l’analyse développée par la première chambre civile, juge dans un arrêt du 9 février 2022, que c’est bien en qualité de mère et non de père que le parent transgenre peut établir sa filiation par reconnaissance.

Un homme devenu femme peut-il valablement reconnaître l’enfant né de ses œuvres après son changement de sexe à l'état civil et dans l’affirmative, à quel titre : celui de de père ou de mère ?

Dans un arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Toulouse saisie sur renvoi, remet en question la solution de la Cour de cassation qui avait statué le 16 septembre 2020 sur la détermination de la parenté d’un homme transgenre ayant naturellement conçu un enfant avec son épouse après sa transition et son changement de sexe à l’état civil en jugeant que le père devenu femme à l’état civil n’en était pas moins père de l’enfant né de ses œuvres.

Rappelons les faits : un couple de sexe différent se marie en 1999 et ont deux enfants nés en 2000 et 2004. En 2009, l’homme saisit le tribunal d’une demande de changement de sexe à l’état civil et de changement de prénom mais sans opération impliquant la perte de la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. Le couple, toujours marié, mais désormais de même sexe donne naissance à un enfant en 2014. Le parent transgenre procède alors à une reconnaissance prénatale d’enfant, déclarée « de nature maternelle, non gestatrice » par un acte notarié passé quelques jours avant la naissance. Sans surprise, l’officier d’état civil refuse de la transcrire comme telle dans l’acte de naissance de l’enfant. Saisi par le parent, le tribunal de Montpellier l’a débouté de sa demande de transcription de sa reconnaissance maternelle.

Dans un arrêt très remarqué, la cour d’appel de Montpellier [1] avait ordonné la transcription de la reconnaissance litigeuse du « parent biologique » c’est-à-dire sans indication de la paternité ou de la maternité de son auteur. Saisie sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation ne pouvait que censurer cette invention d’un troisième sexe à titre de parenté dans son arrêt rendu le 16 septembre 2020 [2], mais l’arrêt fut cassé pour violation de la loi dans des termes surprenants. En effet, pour refuser la transcription de la reconnaissance maternelle, la Cour de cassation affirme que l’homme devenu femme n’en était pas moins… père au motif qu’ « en l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père ».

Or la cour d’appel de renvoi ne s’est pas pliée à cette interprétation en jugeant au contraire qu’« en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle […] sera judiciairement établie » et ordonne la transcription de la reconnaissance du parent transgenre mais... en qualité de mère.

Faut-il en tirer une forme de généralisation de la co-maternité en droit français au-delà même des frontières de l’assistance médicale à la procréation au profit de couples de femmes (I) ? En outre, la question ne doit-elle pas être posée sur le plus vaste terrain des droits fondamentaux tout à la fois du parent transgenre et de l’enfant (II) ?

I. La reconnaissance d’une co-maternité dans la parenté transgenre

Père ou mère, en quoi est-ce un problème de devoir choisir pour définir un lien de parenté aux effets pourtant strictement identiques en droit ? Les juges montpelliérains tout comme la Cour de cassation, mais avec des conclusions différentes, y avaient vu un obstacle légal. En effet, la double filiation maternelle ne peut être établie, hors adoption plénière de l’enfant, sans encourir le grief de contradiction dans le sens que lui donne l’article 320 du Code civil N° Lexbase : L8822G9M : « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ». L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse considère l’obstacle en quelque sorte neutralisé par l’admission de la double parenté maternelle depuis la loi dite « bioéthique » du 2 août 2021. On sait que cette loi a permis et même organisé avec un effet partiellement rétroactif une double maternité par reconnaissance anticipée pour toutes les femmes en couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec donneur (C. civ., art. 342-10 N° Lexbase : L4373L74). Ainsi, selon ce raisonnement, la co-maternité instituée par la loi ne constitue pas un obstacle d’ordre public à la transcription d’une reconnaissance maternelle d’un enfant dont la filiation maternelle est établie par l’effet de la loi à l’égard de la femme qui accouche (C. civ., art. 311-25 N° Lexbase : L8813G9B).

Bien que reconnaissant l’existence d’un « vide juridique » en la matière, la cour de Toulouse en tire la conclusion que le double établissement d’une filiation maternelle, en dépit de l’opposition très claire de la Cour de cassation, n’est que la conséquence d’une évolution législative non prise en compte par la juridiction suprême à la date où elle avait statué (en septembre 2020) et alors même que depuis 2016 le changement de sexe d’une personne transgenre n’est plus subordonné à la preuve d’une transformation et d’une altération définitive des capacités procréatives et de l’appareil génital (C. civ., art. 61-6 al. 3 N° Lexbase : L5362LTR). Autrement dit, si la loi tout à la fois permet à une personne transgenre de procréer selon son sexe d’origine et admet le double établissement de la filiation maternelle, hors adoption plénière conjointe ou de l’adoption du conjoint (ou concubin ou partenaire depuis la récente loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption N° Lexbase : L4154MBH), l’article 320 du Code civil N° Lexbase : L8822G9M n’est plus réellement un obstacle à la transcription de la reconnaissance maternelle.

Or en l’espèce, la filiation devait être établie à l’égard du père devenu femme, qui réclamait en accord avec son épouse une co-maternité par reconnaissance. On peut noter d’ailleurs qu’en sa qualité de père et de mari de la mère, le parent transgenre aurait pu si l’on devait suivre le raisonnement de la Cour de cassation, se prévaloir d’une présomption de paternité qui aurait joué de manière automatique (C. civ., art. 312 N° Lexbase : L8883G9U).

Il est vrai que, comme le soutenait la Cour de cassation pour ne pas avoir à refuser d’établir un lien de filiation à l’égard d’un parent transgenre, fût-il le père biologique de l’enfant, il aurait été loisible à celui-ci lui d’adopter l’enfant de sa conjointe (C. civ., art. 345-1 N° Lexbase : L4404MBQ). Mais le couple s’y opposait au nom de l’intérêt de l’enfant qui, selon eux, est de faire prévaloir « la réalité de sa filiation biologique et non la fiction d’une filiation par voie d’adoption ». « … Il est vrai que cela nous ramènerait à l’époque où l’enfant dit naturel devait être adopté par ses propres père ou mère pour jouir des mêmes prérogatives qu’un enfant légitime, et plus encore lorsqu’il s’agissait d’un enfant adultérin…».

La contradiction de la solution de la Cour de cassation avec les principes du droit de la filiation apparaît plus préoccupante encore. Le parent transgenre se voit empêché d’établir une filiation qui coïncide pourtant avec la vérité biologique et l’enfant, d’avoir une filiation qui corresponde à la réalité vécue. Soit les deux éléments de la vérité en matière de filiation… et d’état civil !

De plus, selon la cour d’appel de Toulouse, ce sont également les droits fondamentaux de l’enfant comme du parent transgenre qui sont remis en cause par la solution de la Cour de cassation.

II. Le droit à l’établissement de la parenté transgenre

Le droit de de l’enfant de jouir d’une filiation conforme à la réalité vécue est au centre du problème posé dans cette affaire. Certes, l’empêchement de voir établie la filiation est relatif, dans la mesure où deux solutions s’offraient au parent transgenre pour y répondre : faire transcrire sa reconnaissance paternelle ou adopter son propre enfant. Ainsi, affirmer que l’enfant se voit privé de filiation serait donc inexact.

Toutefois, il est plus contestable au regard du respect des droits fondamentaux de lui imposer, ainsi qu’au parent transgenre, une filiation qui, soit ne correspond pas à la réalité vécue du changement de sexe de son parent dès avant sa naissance, soit revient à nier la réalité biologique de la filiation, en obligeant le parent transgenre à adopter l’enfant de son épouse comme s’il était un étranger pour l’enfant. Sur ces deux points, le droit européen des droits de l’homme au travers de la jurisprudence de la Cour européenne apporte des éléments de réponses sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (principe de non-discrimination) de la Convention.

En effet, le respect de la vie familiale exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une des règles d’établissement de la filiation heurtant de front tant les faits établis que la volonté des personnes concernées [3]. Le droit de l’enfant au respect de son identité implique qu’: « au regard de l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun, on ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance » [4]. En outre, contraindre le parent transgenre à afficher dans ses rapports avec les tiers comme avec l’enfant une identité de genre contraire à son identité de parent, revient à lui nier son changement de sexe dans ses implications sociales, lesquelles comprennent indéniablement la fonction parentale. Comme l’avait conclu l’avocat général, Mme Caron Deglise à propos de cette même affaire : « la désignation, dans l’acte de naissance de l’enfant, d’un sexe du parent contraire à celui figurant dans l’acte d’état civil de ce même parent porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, alors même d’une part, que les deux parents sont les parents génétiques, que d’autre part, dès sa naissance l’enfant avait deux femmes comme parents et qu’en troisième lieu, cette situation correspond à la réalité de son vécu, de celui de chacun de ses parents et de ses frères. »

Du point de vue des droits fondamentaux, la question du genre dépasse de beaucoup les droits des personnes transgenres. Au fond d’ailleurs, la parenté transgenre n’est pas si différente de la parenté tout court. Qu’est-ce qu’une parenté transgenre ? Une parenté dont la seule particularité est qu’elle rend réversible la caractérisation genrée du lien de filiation alternativement maternel ou paternel. En quoi cette caractérisation est-elle de nature à empêcher l’établissement d’une filiation et, partant, des droits et devoir qui y sont attachés ? Comme l’écrivait avec justesse Jacqueline Rubellin-Devichi, « (…) peu importe que ces parents soient juridiquement de sexe identique : les droits et devoirs des parents ne sont pas sexués, et subsistent sans altération » [5]. Dès lors le changement d’identité de genre, au moins pour la filiation établie postérieurement à la modification de l’acte de naissance, devrait être mis en cohérence avec le statut familial du parent transgenre.

C’est pourquoi il aurait été utile d’amender la réforme du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle N° Lexbase : L1605LB3, qui avait précisé à l’article 61-8 du Code civil N° Lexbase : L1867LBR que « la modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard des tiers ni sur les filiations établies avant la modification » en ajoutant : « Pour les enfants nés postérieurement à cette modification, le parent pourra faire établir sa filiation maternelle ou paternelle en fonction du sexe acquis ». En effet, s’agissant des enfants nés antérieurement au changement de sexe à l’état civil de leur père ou mère, leur vécu familial et parental est différent de celui de l’enfant né après cette modification, ce qui justifie qu’à leur égard, la situation au regard du droit au respect à la vie privée et familiale puisse être appréhendée de manière distincte.

| A retenir : l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 9 février 2022 met en valeur une lacune de la loi du 16 novembre 2016 qui n’avait pas envisagé la situation du parent qui, changeant de sexe sans être opéré de manière irréversible, conçoit un enfant dont il peut être alternativement mère ou père, selon que l’on considère nécessaire ou pas de mettre en adéquation son genre avec sa qualité de parent et géniteur, comme le fait la cour de renvoi à rebours de ce qu’avait tranché la Cour de cassation. |

[1] CA Montpellier, 14 novembre 2018, n° 16/06059, JCP G. 2019, doctr. 215, obs. Y. Favier ; JCP G 2019, 95, note F. Vialla et J.- P. Vauthier ; JCP G 2019, act. 91, Libres propos L. Brunet et Ph. Reigné ; Dr. famille 2019, comm. 6, obs. H. Fulchiron.

[2] Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 18-50.080, FS-P+B+R N° Lexbase : A37263UK et 19-11.251, JCP 2020, doctr. 1189, obs. Y. Favier ; D. actu. 22 sept. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2096 , note S. Paricard ; ibid. 2072, point de vue B. Moron-Puech ; AJ fam. 2020. 534, obs. G. Kessler , obs. E. Viganotti ; ibid. 497, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; JCP 2020. 1164, note L. Brunet et P. Reigné, RTDciv. 2020, 266, obs. A.-M. Leroyer.

[3] CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, Req. 18535/91 N° Lexbase : A6635AWN.

[4] CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, Req. 58757/00 N° Lexbase : A4844DQH.

[5] Sur l’identité sexuelle : à propos du transsexualisme : Ed. AFI, 1996, p. 131.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480756

[Brèves] Droit de reprise du bailleur versus droit à prorogation du preneur pour atteindre l’âge de la retraite : dispositions censurées par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022 N° Lexbase : Z3985317

Lecture: 3 min

N0798BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mars 2022

► Le troisième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, est déclaré contraire à la Constitution, en ce qu’il résulte de ses dispositions que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti ; ces dispositions portent ainsi au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

L'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4008AE8 prévoit que le bailleur qui entend refuser le renouvellement d'un bail rural aux fins de reprise de l'exploitation doit délivrer au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, un congé présentant les motifs et les conditions de cette reprise. En application du deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code N° Lexbase : L4470I4C, le preneur peut toutefois s'y opposer s'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu pour les exploitants agricoles ou de l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Le bail est alors prorogé de plein droit pour une durée égale à celle lui permettant d'atteindre l'âge correspondant.

Les dispositions contestées imposent au bailleur qui souhaite reprendre son bien au terme de la période de prorogation de délivrer, au moins dix-huit mois avant son expiration, un nouveau congé au preneur.

Selon le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire.

Toutefois, il résulte des dispositions contestées que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti.

Dès lors, ces dispositions portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Abrogation différée. Les Sages relèvent qu’en l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de l'abrogation de ces dispositions.

En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.

|

Pour aller plus loin : - cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Reprise pour exploiter du bailleur après la prorogation du bail, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9156E9Y ; - cette décision fera également l’objet d’un commentaire approfondi par Christine Lebel, à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480798

[Le point sur...] Transmission d’une exploitation agricole : quel régime fiscal de faveur utilisé ?

Lecture: 46 min

N0764BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine

Le 20 Août 2024

Mots-clés : exploitation agricole • transmission d’entreprises • régime fiscal • DMTG • pacte Dutreil

Selon la chambre de l’agriculture, près d’un tiers des exploitants agricoles pourront prendre leur retraite d’ici 2026, soit environ 160 100 exploitants.

Le sujet de la transmission de l’exploitation agricole a ainsi vocation à prendre de l’importance dans les prochaines années.

La transmission de l’exploitation agricole et ses conséquences fiscales nécessitent d’intégrer plusieurs paramètres tenant notamment à la structuration juridique de l’activité, à la présence de baux, à la volonté de transmettre à des enfants repreneurs, ou encore des besoins financiers.

En fonction des stratégies adoptées, la fiscalité et les régimes de faveur pouvant être utilisés seront différents.

Cette transmission est ainsi susceptible de générer des conséquences au regard du régime des plus-values professionnelles ou privées, des droits de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit, et également au niveau de la TVA.

Nous vous proposons, sans pour autant rechercher à être exhaustifs, certaines de ces conséquences. Notre objectif consistera à vous présenter quelques dispositifs susceptibles de s’appliquer, en alertant sur certaines difficultés pratiques ou théoriques.

Nous aborderons dans un premier temps la qualification des plus-values professionnelles sur cession de titres (I). Nous aborderons ensuite, l’application des différents régimes de plus-values professionnelles et privées (II) en distinguant le cas de la cession des parts ou de l’entreprise individuelle. Nous traiterons du cas des droits de mutation à titre gratuit et du pacte Dutreil (III). Enfin, nous terminerons avec les droits de mutation à titre onéreux (IV).

I. Plus-value privée ou professionnelle en présence de cession de titres de sociétés agricoles ?

En règle générale, même si cela est de moins en moins vrai, les sociétés agricoles relèvent de l’impôt sur le revenu de plein droit.

On notera que depuis quelques années, le législateur tend à favoriser l’option pour l’impôt sur les sociétés, notamment en aménageant les conséquences de celle-ci.

Cependant, cette option peut s’avérer intéressante si l’exploitant agricole ne raisonne qu’à partir du taux d’imposition. En regardant de plus près l’assiette d’imposition, cette option peut être pénalisante dans la mesure où l’exploitant perd l’ensemble du régime de faveur propre aux bénéfices agricoles tel que : la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement (DEP), la moyenne triennale, l’étalement des revenus exceptionnels sur sept ans…

L’absence d’application de ces régimes en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés peut expliquer pour partie, le nombre encore important de sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu.

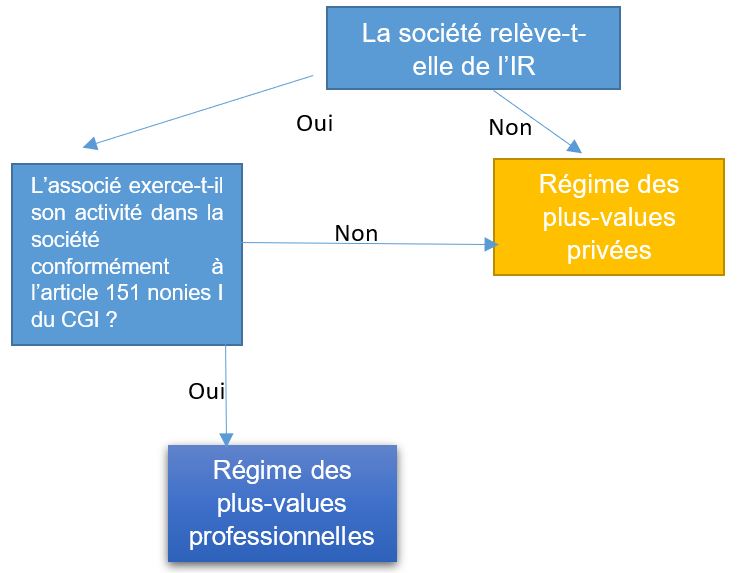

En cas de cession de titres d’une société agricole relevant de l’impôt sur le revenu, tel qu’une SCEA ou une EARL, il est nécessaire de s’interroger sur l’activité de l’associé au sein de cette société.

En effet, si celui-ci est un « associé exploitant », conformément à l’article 151 nonies, I du Code général des impôts N° Lexbase : L9116LKT, alors les cessions de titres ou leurs donations relèveront du régime des plus-values professionnelles.

Si, il s’agit d’un associé non exploitant, alors les plus-values relèveront du régime des plus-values privées. Dans ce dernier cas, la donation des titres relevant du régime des plus-values privées ne sera pas soumise à imposition [1].

La qualification « d’associé exploitant » au regard du droit fiscal est autonome. Il est impératif que l’associé participe de manière personnelle, directe et régulière à l’activité. À titre d’exemple, l’associé gérant unique d’une société unipersonnelle peut voir les titres qu’il possède qualifier d’élément d’actif professionnel [2], alors même que la gestion aurait été confiée à tiers. La jurisprudence [3] a également pu considérer que l’associé-gérant unique, seulement un associé majoritaire, pouvait voir ses titres qualifiés de professionnels.

Plus récemment, le Conseil d’État [4] a également considéré, dans certaines situations, que les titres détenus par un associé non-gérant pouvaient être considéré comme des éléments d’actifs professionnels.

Dans cette affaire, l’associé exerçait des fonctions d’exécution dans le cadre d’un contrat de travail à hauteur de dix-huit par semaine. Les tâches de cet associé consistaient notamment dans l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements.

On peut ainsi constater que la qualification des titres de sociétés agricoles comme constituant un élément d’actif professionnel relevant du régime des plus-values professionnelles est plus large que la notion d’associé exploitant visé à l’article L. 321-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3795AEB, ou de celle de gérant.

En pratique, il n’est pas rare de rencontrer des associés qui pensaient relever du régime des plus-values privées.

Attention, un associé d’une société agricole relevant du régime de l’impôt sur le revenu qui n’aurait vraiment aucune activité dans celle-ci est susceptible de relever du régime des plus-values privées.