[Brèves] Compétence du juge des enfants en matière de placement : revirement de jurisprudence à signaler !

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 19-26.152, FS-B+R (N° Lexbase : A658049L)

Lecture: 4 min

N9158BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Aude Lelouvier

Le 28 Octobre 2021

► Le juge des enfants n’est compétent pour fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales que s’il ordonne le placement de l’enfant et qu’il constate un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur ; lorsqu’il ordonne le placement, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de confier l’enfant au parent qui bénéficie déjà de la résidence habituelle de l’enfant.

A la suite d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales avait attribué la résidence habituelle de l’enfant au père et octroyé un droit de visite et d’hébergement à la mère. Parallèlement, le juge des enfants avait ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, et six mois plus tard avait ordonné le placement de l’enfant chez son père et accordé un droit de visite médiatisé à la mère dans l’attente de la prochaine décision du juge aux affaires familiales. Cette décision du juge des enfants a été annulé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la mesure où le juge des enfants avait placé l’enfant chez son père et octroyé un droit de visite médiatisé à la mère.

Cet arrêt de la Cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence et permet de revenir sur la compétence du juge des enfants quant aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Pour rappel, la compétence du juge des enfants en matière civile se limite en principe aux mesures d’assistance éducative. C’est pourquoi la Haute cour indique que dans la mesure où le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas d’urgence en vue de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 373-2-8 N° Lexbase : L6975A44), la compétence du juge des enfants quant à la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement se limite à l’unique hypothèse d’une décision de placement ordonnée sur le fondement de l’article de l’article 375-3 du Code civil (N° Lexbase : L7326LPZ) (v. en ce sens : Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.390 N° Lexbase : A0104EZU).

Toutefois, la Cour de cassation apporte une précision importante dans la mesure où elle indique que, conformément à sa jurisprudence antérieure, ainsi qu’à la combinaison des articles 375-3 (N° Lexbase : L6975A44) et 375-7 alinéa 4 (N° Lexbase : L4935K8B) du Code civil, « lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que si » :

1° - il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du Code civil ;

2° - il existe un fait nouveau postérieur à la décision du juge aux affaires familiales de nature à entraîner un danger pour le mineur.

En d’autres termes, le juge des enfants ne peut statuer sur le DVH lorsque l’enfant n’est pas placé, contrairement à ce que la Cour de cassation avait admis en 1994 (Cass. civ. 1, 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-05.083 N° Lexbase : A5720AHC).

La Cour de cassation apporte également une autre précision importante, puisqu’elle indique, que compte tenu également de sa jurisprudence antérieure (v. Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-18.104 N° Lexbase : A5912DZY) et des articles 375-3 et 373-7 du Code civil, la décision de placement ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile. En d’autres termes, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de confier l’enfant au parent qui bénéficie déjà de la résidence habituelle de l’enfant puisque les dispositions de l’article 375-3 du Code civil ne permettent de confier l’enfant qu’à « l’autre parent ».

| Cet arrêt important fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Adeline Gouttenoire, à paraître dans l'édition n° 884 du 18 novembre 2021. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479158

[Brèves] La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence n'est pas une clause pénale

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-12.059, FS-B (N° Lexbase : A336449H)

Lecture: 1 min

N9181BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 25 Octobre 2021

► La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, n'est pas une clause pénale.

Faits et procédure. Après avoir démissionné, un salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Toulouse, 6 décembre 2019, n° 18/01451 N° Lexbase : A4748Z7Y) fait droit à sa demande. L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il estime que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et à compenser l'atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d'augmenter.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

|

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La clause de non-concurrence, La nature salariale de la contrepartie financière, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8712ESH). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479181

[Brèves] Conformité de pratiques mises en œuvre à l’occasion de la conclusion annuelle de la convention récapitulative par une centrale d’achats : avis de la CEPC

Réf. : CEPC, avis n° 21-10, 23 septembre 2021(N° Lexbase : X9819CMM)

Lecture: 3 min

N9085BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 13 Octobre 2021

► La pratique consistant, pour une centrale d’achats du secteur de la distribution automobile, à imposer à son fournisseur sa propre version de la convention récapitulative, sans possibilité de négociation et sous peine de déréférencement, peut, si les conditions prévues par le Code de commerce sont réunies, contrevenir à la règle sur le déséquilibre significatif et à celle sur l’avantage sans contrepartie.

Contexte. La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un fournisseur de produits destinés à la distribution automobile d’une demande d’avis sur la conformité au droit des pratiques mises en œuvre, principalement à l’occasion de la conclusion annuelle de la convention récapitulative, par l’un de ses clients, centrale d’achats.

Il est exposé que ce dernier, à compter de la fin d'année 2017, et selon un processus similaire pour les années 2018, 2019 et 2020, a envoyé un projet de convention, élaboré unilatéralement, pour signature dans un délai très court (de l'ordre d'une quinzaine de jours au maximum) et sans laisser de possibilité de négociation. Il est précisé à ce propos que les observations formulées sur ce projet par le fournisseur ont donné lieu à des menaces écrites ou verbales, selon le cas, de mettre fin à la relation commerciale.

Analyse. La CEPC relève en premier lieu que les pratiques en cause relèvent du droit issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD). La pratique litigieuse doit être envisagée à l’épreuve de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L0680LZ9) relatif au fait de soumettre ou tenter de soumettre à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La centrale d’achat exerce une activité économique et met en œuvre la pratique litigieuse à l’égard de « l’autre partie » au contrat, son fournisseur. La CEPC rappelle qu’au regard de la jurisprudence, le fait pour un client d’imposer ou tenter d’imposer au fournisseur son projet de convention, dans l’ignorance des conditions générales de vente, sans possibilité de négocier et sous la menace de mettre fin au contrat en cas de refus d’acceptation, constitue le fait de soumettre ou tenter de soumettre au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Il est, en outre, nécessaire, pour contrevenir à cette disposition, que l’examen de la convention fasse apparaître une ou des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur.

La pratique pourrait également relever de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, dont les conditions d’application ratione personae sont les mêmes que celles de la règle sur le déséquilibre significatif. Cela suppose que l’examen de la convention fasse apparaître « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » au sens de cette disposition.

En outre, la CEPC précise que lorsque le droit antérieur à l’ordonnance du 24 avril 2019 est applicable, aucun changement n’est à signaler en ce qui concerne l’ancien article relatif au déséquilibre significatif. Elle note également que le fait d’imposer ou tenter d’imposer son projet de convention ou encore un mode de calcul de RFA sous la menace de mettre fin au contrat en cas de refus d’acceptation pourrait constituer « la menace de rupture brutale des relations commerciales » au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 4° (N° Lexbase : L0496LQG) dont il faut relever qu’il n’exige pas que ces relations soient établies. Il faudrait encore que l’examen du projet de convention fasse apparaître des « conditions manifestement abusives » se rapportant aux prix, délais de paiement, modalités de vente ou services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479085

[Brèves] Règlement à titre provisoire de l’usage des biens indivis par le président du tribunal à défaut d’accord entre les indivisaires !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 19-24.421, F-D (N° Lexbase : A0450488)

Lecture: 2 min

N9082BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Aude Lelouvier

Le 25 Octobre 2021

► En l’absence d’accord entre les indivisaires sur l’usage et la jouissance des biens indivis, il appartient au président du tribunal de régler à titre provisoire l’exercice de ces droits.

Comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt, en vertu de l’article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE) « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision », « à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».

C’est ainsi, en application de cette disposition, que la cour d’appel, qui a relevé qu’une partie des indivisaires présentait une proposition de répartition de l’exploitation des terres litigieuses entre les indivisaires à laquelle s’opposait une autre partie des indivisaires, « en a souverainement réparti l’usage, à titre provisoire, entre les indivisaires ». C’est pourquoi l’arrêt d’appel était confirmé par les magistrats du Quai de l’Horloge.

À noter, comme la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le rappeler, que lorsqu'il statue sur le fondement de ce texte, le juge statue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, anciennement « en la forme des référés » (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-16.457, F-P+B N° Lexbase : A3181WA3 ; J. Casey, obs. n° 25, in Pan., Successions et libéralités - Panorama de jurisprudence de l'année 2017 (seconde partie), Lexbase Droit privé, février 2018, n° 730 N° Lexbase : N2587BX4). Il s’agit donc d’une procédure bien distincte de la procédure des référés classique, de sorte que les conditions usuelles du référé n’ont pas à être prouvées qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse (C. pr. civ., art. 808 N° Lexbase : L0695H4I), ou encore, qu’il s’agisse de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou de prévenir la réalisation d'un dommage imminent (C. pr. civ., art. 909 N° Lexbase : L7240LEU).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479082

[Brèves] Optimisation fiscale : « CumEx Files » ou l’histoire d’un casse à 140 milliards d’euros…

Lecture: 4 min

N9161BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Octobre 2021

► La valse des scandales de l’évasion fiscale n’en finit pas. Doit-on s’inquiéter de ces techniques d’optimisation agressives qui deviennent un mode de gestion normale des multinationales ?

📌 Retour sur l’affaire « CumEx Files ». Cette affaire concerne la taxation des dividendes. De nombreuses banques européennes ont mis en place des stratégies permettant d’éviter l’imposition sur ces dividendes. Cette « combine » fiscale a permis à des financiers d’échapper pendant plus de quinze ans à l’impôt avec l’aide de ces grandes banques. 11 États européens sont concernés (l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, la Norvège et la Suisse). L'enquête a été menée par plusieurs médias internationaux dont le journal Le Monde en France.

📌 Les deux principaux schémas « d’optimisation » sur les dividendes sont le « CumEx » et le « Cum Cum ».

Le capital d'une entreprise est divisé en plusieurs parts appelées des actions. Une action correspond donc à une partie du capital d'une entreprise. Sa rémunération prend la forme d’un dividende.

Pour mémoire, les distributions de dividendes font l'objet, depuis 2018, d'un prélèvement forfaitaire unique à la source (PFU) fixé à 30 %.

💡 Or la plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés. D’autres conventions se montrent encore plus généreuses à l’image de la convention fiscale entre la France et le Qatar qui prévoit que les dividendes ne sont pas imposés en France.

Ainsi, l’État français rembourse le bénéficiaire du prélèvement opéré ou de la différence entre le PFU et le taux fixé par la convention fiscale.

Les deux principaux mécanismes mis en cause :

- la stratégie du « CumEx » consiste à déclarer des dividendes sur des sociétés dont les actions sont échangées régulièrement et rapidement entre plusieurs établissements bancaires mondiaux. L’administration fiscale ne peut pas identifier précisément le bénéficiaire du dividende ;

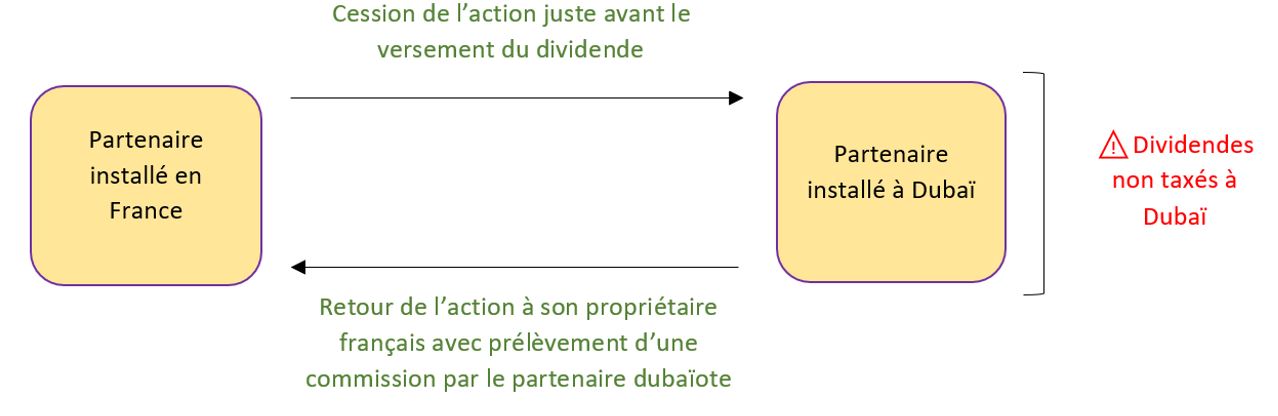

- la stratégie du « Cum Cum » s’appuie sur les différences de fiscalité entre pays.

Jusqu’à 33 milliards d'euros auraient été perdus pour l’État français à la suite de ces manœuvres, selon Le Monde, impliquant quatre banques françaises, BNP Paribas, Crédit agricole, Natixis et Société générale.

⚖️ Les dernières jurisprudences en matière de taxation des dividendes. Le vide juridique. Voilà le principal obstacle qui pourrait amener l’administration fiscale à perdre ce litige en cours. Les tribunaux rencontrent des difficultés, faute de législation, à condamner ce genre de pratiques.

| 👉 Notons ce dernier arrêt du Conseil d’État en date du 5 février 2021 (CE 10° et 9° ch.-r., 5 février 2021, n° 430594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02544GI). Dans cette affaire, le CE a jugé que dans le cadre de la convention franco-britannique (N° Lexbase : E0467EUT), une société britannique de gestion de droits d’auteurs ne peut revendiquer la qualité de « bénéficiaire effectif » pour obtenir la restitution de RAS appliquées aux redevances de source française qu’elle a perçues puis reversées à ses membres non-résidents fiscaux du Royaume-Uni. 👉 Le juge se réserve ainsi le droit d’exercer un contrôle de qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens du 1 de l'article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008. 💡 Lire sur cet arrêt, G. Massé et L. Ballarini, Bénéficiaire effectif : conserver l’essentiel des revenus, chaque année !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 856 (N° Lexbase : N6620BYT). |

| 👉 La CJUE, dans deux affaires jointes du 26 février 2019, a quant à elle, précisé les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit et la notion de bénéficiaire effectif (CJUE, 26 février 2019, aff. C-116/16 et aff. C-117/16 N° Lexbase : A0975YZ7). 💡 Lire sur cet arrêt, A. Viot, Bénéficiaire effectif et abus de droit ne font pas (toujours) bon ménage, Lexbase Fiscal, juin 2019, n° 788 (N° Lexbase : N9544BXR). |

Trois pistes semblent pouvoir se dégager de cette affaire :

- une nécessité d’évolution législative en matière de taxation des dividendes ;

- a contrario un rôle accru et actif du juge dans la lutte contre l’optimisation fiscale « agressive » ;

- une révision des taux de taxation des dividendes mis en place par certaines conventions, faibles voire nuls et qui interrogent sur la pertinence du taux du PFU…

Affaire à suivre…

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479161

[Brèves] Illégalité fautive d'un refus de se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'inaptitude physique du salarié protégé : conséquences sur l’office du juge

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 430899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A824448T)

Lecture: 3 min

N9093BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 25 Octobre 2021

► Pour apprécier le bien-fondé d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'un salarié estime avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée par son employeur et motivée par l'inaptitude physique du salarié, le juge est tenu de rechercher si, en l'espèce, l'autorité administrative aurait pu légalement, si elle n'avait pas illégalement refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, autoriser ou rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, en vérifiant notamment si l'employeur avait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé.

Faits et procédure. Le maire d’une commune a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude physique un salarié, délégué du personnel, employé dans l'abattoir exploité en régie par la commune. L'inspecteur du travail a refusé de se prononcer sur cette demande, estimant que l'administration était incompétente pour se prononcer sur le licenciement d'un salarié employé par une régie municipale. Le salarié, qui a été licencié, a ultérieurement recherché la responsabilité de l'État afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail. Le tribunal administratif (TA Limoges, 16 février 2017, n° 1401773 N° Lexbase : A9294Y4Y) a rejeté sa demande. Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 18 mars 2019, n° 17BX00836 N° Lexbase : A3560Y4M) a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Pour juger que le salarié n'était pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée par son employeur, la cour administrative d'appel a retenu l'absence de lien de causalité direct entre l'illégalité entachant la décision de l'inspecteur du travail et le préjudice allégué, au motif que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il aurait pu être reclassé. En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, l'autorité administrative aurait pu légalement, si elle n'avait pas illégalement refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, autoriser ou rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, en vérifiant notamment si l'employeur avait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé, la cour a commis une erreur de droit.

| Pour en savoir plus :

|

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479093

[Brèves] Servitude de passage des piétons le long du littoral de Saint-Briac : les riverains finalement déboutés

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 12 octobre 2021, n° 20NT01812 (N° Lexbase : A942148G), 20NT01814 (N° Lexbase : A942248H), 20NT01817 (N° Lexbase : A942348I)

Lecture: 4 min

N9109BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2021

► La demande d’annulation totale de l’arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer est rejetée.

Rappel. La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l'urbanisme (N° Lexbase : L2014IXU), et codifiée à l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6195C8X), a instauré une servitude de passage des piétons sur les propriétés privées, en limite du rivage maritime, sur une bande de trois mètres. En présence d'obstacles naturels, de clôtures ou d'habitations édifiées avant 1976, le tracé de cette servitude peut être modifié par arrêté préfectoral, après enquête publique. Ce tracé doit cependant passer au plus près du rivage. À titre exceptionnel, cette servitude peut être suspendue.

Faits. Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui a pour but à la fois de donner un cadre juridique au chemin déjà réalisé à la suite de procédures antérieures et de finaliser la servitude de passage sur toute la commune de Saint-Briac-sur-Mer, notamment pour les secteurs qui ne sont pas ouverts à ce jour.

Cet arrêté n’ayant été que très partiellement annulé par deux jugements du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2015, des riverains opposés au tracé ont porté l’affaire en appel afin d’obtenir l’annulation de la totalité de l’arrêté. Par trois arrêts du 18 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la servitude littorale pour quelques parcelles supplémentaires par rapport aux parcelles retenues par le tribunal administratif (CAA Nantes, 18 juin 2019, n° 18NT00688 N° Lexbase : A5831ZNB, 18NT00695 N° Lexbase : A5832ZNC, 18NT00713 N° Lexbase : A5834ZNE, CAA Nantes, 2 juillet 2019, n° 18NT00698 N° Lexbase : A5833ZND et lire O. Lozachmeur, La servitude de passage des piétons sur le littoral : propriétaires ou promeneurs, pour qui penche le juge administratif ?, Lexbase Public, septembre 2019, n° 556 N° Lexbase : N0381BYR).

Annulation CE. Dans un arrêt rendu le 29 juin 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juin 2020, n° 433662, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95913PW), la Haute juridiction a partiellement annulé ces arrêts au motif que, dès lors que la suspension de la servitude revêtait, en application L. 160-6 du Code de l'urbanisme, un caractère exceptionnel, une telle suspension ne pouvait intervenir que si, ni la servitude légale le long du rivage, ni une modification de son tracé ne pouvaient, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.

Nouvelles décisions CAA. Les juges nantais rejettent le pourvoi formé contre l’arrêt du 29 juin 2020.

Ils relèvent d’abord que l’acte d’approbation du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral vise et comporte, en annexe, un dossier d’approbation détaillé, au demeurant distinct du seul dossier soumis à l’enquête publique en ce qu’il comporte notamment les conclusions du commissaire enquêteur, précisant l’ensemble des éléments de fait et de droit pris en compte par le préfet pour déterminer le tracé de la servitude litigieuse.

En outre, les risques et dangers n’existent en tout état de cause que dans l’état actuel de la falaise sur la portion concernée, et peuvent donc être prévenus par des travaux de confortement réalisés lors de l’aménagement du chemin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces travaux ne permettrait pas d’assurer l’atteinte l’objectif de sécurité des personnes circulant sur le chemin.

Enfin, la piscine construite par un des riverains sur le tracé de la servitude, au demeurant sans déclaration préalable, ne constitue pas un obstacle au cheminement des piétons, dès lors qu’un passage est possible entre la falaise et la piscine, des rambardes ou clôtures pouvant être installées de part et d’autre. L’argumentation tenant à la méconnaissance du droit de propriété est donc écartée.

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions et les servitudes, L’établissement des servitudes de passage sur le littoral, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4457E79). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:479109