[Brèves] Faute dolosive de l’assuré qui, en se suicidant, crée d’importants dommages collatéraux ? Deux exemples en sens inverse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I (N° Lexbase : A83323L8)

Lecture: 6 min

N3475BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2020

► Après avoir relevé que les moyens employés par l’assuré, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qui « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision ;

► en revanche, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a légalement justifié sa décision.

Telles sont les solutions de deux arrêts rendus le 20 mai 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I N° Lexbase : A83323L8).

Pour rappel, l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La jurisprudence de la Cour de cassation est venue définir progressivement la notion de faute dolosive, que l’on peut résumer ainsi (cf. les obs. de Didier Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 766, 2018 N° Lexbase : N6846BXT ; et plus récemment, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 818, 2020 N° Lexbase : N2724BYK) comme suit ; deux caractères sont exigés :

- un comportement ;

- et un effet de ce comportement sur l’aléa.

S’agissant du comportement, il s’agit d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, et non d’une simple négligence (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.696, F-D (N° Lexbase : A1487WXD, et les obs. de Didier Krajeski, in chron, Lexbase, éd. priv., n° 721, 2017 N° Lexbase : N1506BX3 ; RGDA, 2017, 610, obs. L. Mayaux), ou une conscience de faire courir un risque (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.042, F-D N° Lexbase : A0860S8D), RGDA, 2017, 169, obs. L. Mayaux).

Quant à l’effet du comportement de l’assuré sur l’aléa, il s’agit d’une disparition totale de l’aléa, et non seulement une diminution (Cass. civ. 2, 25 octobre 2018, n° 16-23.103, F-P+B N° Lexbase : A5373YIT).

Les deux arrêts rendus le 20 mai 2020 s’inscrivent dans la lignée de cette jurisprudence, dans un contexte similaire d’un assuré qui créé d’importants dommages en se suicidant. Dans la première affaire, la faute dolosive est caractérisée, tandis qu’elle ne l’est pas dans la seconde affaire.

♦ Dans la première affaire, les faits étaient les suivants. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2009, un incendie s'était produit dans un appartement et avait provoqué le décès de son occupant ainsi que d'importants dommages à l'immeuble. L’assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s'était retourné contre l’assureur de la victime, qui avait refusé sa garantie au motif que ce dernier s'était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.

Le 30 janvier 2014, l’assureur de la copropriété avait assigné l’assureur responsabilité civile du défunt en garantie. Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel ayant exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.

Tel était le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé plus haut, étant relevé que les moyens employés témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive.

♦ En revanche, dans la seconde affaire, l’assuré s’était suicidé en se jetant sous un train lors de l'arrivée de celui-ci en gare. L’accident provoqué ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, la SNCF avait sollicité la réparation de son préjudice auprès de l’assureur de la responsabilité civile du défunt. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF l'avait assigné en réparation de ses préjudices.

Elle avait obtenu, devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/03258 N° Lexbase : A4903YNW), la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal. L’assureur avait alors formé un pourvoi, invoquant les conditions telles que dégagées par la jurisprudence, puisqu’il reprochait notamment aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti.

Mais la Cour de cassation s’en remet ici au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils disposaient. La cour d’appel a estimé, au contraire de l’assureur requérant, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire. Ce faisant, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473475

[Brèves] Poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office : la Chambre criminelle précise l’office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83303L4)

Lecture: 10 min

N3404BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 27 Mai 2020

► Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.

Ainsi statue la première chambre civile dans un arrêt du 20 mai 2020 dans l’affaire qui concernait l’avocat Lillois Franck Berton (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A83303L4 ; v., à propos de l'arrêt censuré rendu par la cour d'appel de Douai, M. Boissavy, La conscience de l’avocat et les droits de la défense face à la commission d’office par le président d’une juridiction pénale, in Lexbase Avocats, 2018, n° 276 N° Lexbase : N6888BXE).

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait relevé appel de la décision d’une cour d’assises le condamnant à vingt-neuf ans de réclusion criminelle pour assassinat (CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 N° Lexbase : A9209YQ7). Lors de l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel, les avocats désignés par l’accusé, avaient décidé de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci. Après avoir commis d’office l’un des deux avocats, la présidente de la cour d’assises avait, par ordonnance du 14 mai 2014, rejeté les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère. L’avocat avait, néanmoins, quitté la salle d’audience et les débats s’étaient déroulés en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office. Par arrêt du 22 mai 2014, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par l’intéressé (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748NLI, Bull. Crim., 2015, n° 137), la cour d’assises du Pas-de-Calais avait condamné ce dernier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir déféré à la commission d’office, nonobstant la décision de la présidente de la cour d’assises de rejeter ses motifs d’excuse ou d’empêchement, la procureure générale près la cour d’appel de Douai avait, le 19 janvier 2017, saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de ladite cour aux fins de poursuites disciplinaires.

- Sur la communication des conclusions écrites du ministère public

Enoncé du moyen. L’avocat fait grief à l’arrêt de dire que son refus de se soumettre à la commission d’office décidée par la présidente d’une cour d’assises caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d’excuse présentés par l’avocat n’ont pas été retenus par la présidente de la cour d’assises et de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement, alors « qu’en matière disciplinaire, l’arrêt qui se prononce sur des poursuites doit mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d’y répondre utilement ; que l’arrêt attaqué, qui ne comporte pas cette mention, doit être annulé pour violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR), de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et des droits de la défense ».

Réponse de la Cour. L’arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l’avertissement, mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 14 septembre 2018 et qu’à l’audience du 10 octobre suivant, les parties ont maintenu oralement leurs écritures. La première chambre civile qui déduit sa solution des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 du Code de procédure civile, estime qu'en procédant ainsi, sans constater que l’avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d’être mis en mesure d’y répondre utilement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

- Sur l'office du juge

Enoncé du moyen. L’avocat fait le même grief à l’arrêt, alors « que la régularité de la décision du président de la cour d’assises n’ayant pas approuvé les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office peut être contestée par l’avocat à l’occasion de la procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises ; que le juge disciplinaire exerce dans ce cadre un contrôle autonome, qui lui est propre, distinct de celui exercé dans le cadre du pourvoi formé par l’accusé ou d’une requête en récusation ; qu’en se référant, pour « confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises qui n’avait pas retenu les motifs d’excuse présentés par Maître X... », à l’arrêt de la Chambre criminelle du 24 juin 2015 ayant validé la procédure et à la décision du 19 mai 2014 ayant rejeté la requête en récusation sans se livrer à sa propre appréciation, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et de l’article 62 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN)».

Réponse de la Cour. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat régulièrement commis d’office par le Bâtonnier ou le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier ou par le président. Selon le dernier, l’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Lorsque le président de la cour d’assises constate que l’accusé n’est pas ou plus défendu et lui commet d’office un avocat, en application de l’article 317 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3715AZM), il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier (Cass. civ. 1, 9 février 1988, n° 86-17786, publié au bulletin N° Lexbase : A6989AA4, Bull. 1988, I, n° 31 ; Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84.221, Bull. Crim. 2015, n° 167). L’avocat qui, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, persiste dans son refus d’exercer la mission qui lui a été confiée, peut être sanctionné disciplinairement (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-11413, publié au bulletin, N° Lexbase : A6244CHQ, Bull. 1989, I, n° 347 ; Cass. civ. 1, 2 mars 1994, n° 92-15.363 N° Lexbase : A2054CLN). Toutefois, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles, a retenu que, si le refus du président de la cour d’assises de faire droit aux motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office n’est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l’avocat à l’occasion de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises (Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1936XMN § 9 ; v., A. Cappello, L’appréciation des motifs d’excuse de l’avocat par le président de la cour d’assises jugée conforme à la Constitution, Lexbase Pénal, n° 6, 2018 N° Lexbase : N4557BX3).

La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : L6025IGA). Elle en déduit qu’il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs. Or, pour prononcer la sanction disciplinaire de l’avertissement contre l’avocat, après avoir relevé que celui-ci avait invoqué, notamment, l’animosité de l’avocat général occupant le siège du ministère public, un calendrier de procédure établi sans consultation préalable des avocats de la défense et la volonté de la présidente de la cour d’assises d’éviter la présence des deux avocats choisis, l’arrêt retient que ces arguments ont déjà été rejetés par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2015, qui a validé la procédure à l’égard de l’accusé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises de ne pas retenir les motifs d’excuse présentés par l’avocat. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère fautif du refus de l’avocat de déférer à la commission d’office, il lui incombait de procéder elle-même à l’examen des motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour censure par conséquent l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Douai (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9554ETZ).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473404

[Focus] La gestion du conflit d’intérêts à l’occasion de l’intervention de l’avocat en garde à vue

Lecture: 13 min

N3101BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Maître Fabrice Giletta, avocat au Barreau de Marseille, ancien Bâtonnier de l'Ordre

Le 28 Mai 2020

|

Mots-clés : garde à vue • Bâtonnier • conflit d’intérêts • libre choix de l’avocat • droits de la défense. Résumé : la question du conflit d’intérêts à l’occasion de la garde à vue est sensible à plus d’un titre. Elle est perçue par les enquêteurs comme la possibilité d’élaborer une défense d’opportunité affranchie de l’imperméabilité propre au déroulement de mesures de garde à vue durant la période cruciale de cette phase d’enquête. Elle peut être vue par les avocats comme une entrave pour le justiciable au libre choix de son défenseur et une suspicion à leur endroit les stigmatisant comme de potentiels complices de leurs clients. Dès lors, toute différence d’appréciation à cet égard entre l’avocat et l’OPJ ou le procureur de la République peut être source de tensions. Le rôle du Bâtonnier est alors fondamental pour arbitrer mais quels sont les impératifs qui vont guider sa décision ? Voyage entre droits fondamentaux de la défense et nécessités de l’enquête. |

L’actualité récente, qui a vu un avocat se présenter dans les locaux d'un service de police pour assister l’un de ses clients placé en garde à vue sans cependant être autorisé à accomplir son office, nous conduit à rappeler les règles applicables en la matière et à envisager l’hypothèse d’un désaccord entre le Bâtonnier et le procureur quant à la caractérisation d’un conflit d’intérêts.

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4969K8K) qui prévoit les modalités de désignation et d’assistance du gardé à vue par un avocat, règle la problématique liée au conflit d’intérêts de la façon suivante :

« S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur ».

Ainsi, au terme de l’article précité, la divergence d’appréciation n’est envisagée qu’entre l’avocat et l’OPJ ou le procureur de la République. Dans cette hypothèse, selon le texte, c'est le Bâtonnier qui est le seul habilité, s’il le souhaite (« il peut »), à désigner un autre défenseur.

Il semble donc que le législateur n’ait envisagé que le conflit d’intérêts comme étant susceptible d’entraîner un empêchement à intervenir pour un avocat.

Mais y aurait-il d’autres obstacles à l’intervention d’un conseil ? Et en pareille hypothèse quelle solution ?

Pour répondre à cela, il est nécessaire d’abord de définir le conflit d’intérêts avant d’en dresser les contours, puis d’examiner les autres situations que le Bâtonnier peut être amené à rencontrer.

Définition du conflit d’intérêts

Dès lors qu’il n’existe pas de définition spécifique du conflit d’intérêts à la matière de la garde à vue, il importe de se référer à la notion qu’en donne le RIN en son article 4.2 (N° Lexbase : L4063IP8) :

« Il y a conflit d’intérêts :

- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;

- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;

- lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus ».

Il faut également noter que l’article 4.1 énonce quant à lui :

« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore ».

La référence à l’accord des parties comme susceptible d’autoriser l’intervention de l’avocat en cas de risque de conflits d’intérêts est ici intéressante puisqu’en matière de garde à vue, cela aurait précisément pour effet de permettre ce que le législateur souhaitait éviter, à savoir une porosité de la garde à vue.

Ainsi, un seul et même avocat qui interviendrait concomitamment dans la défense de plusieurs individus placés au même moment en garde à vue pourrait être soupçonné de favoriser la coordination des positions de chacun.

Certes, raisonner ainsi est problématique (mais symptomatique de la méfiance que l’avocat a générée chez le législateur de 2011) car cela fait peser sur l’avocat un soupçon d’irrespect du secret professionnel et des règles applicables à la garde à vue.

Ainsi, pour la propre protection de l’avocat, et présumant que cet homme de loi ne serait pas capable de la respecter, il faudrait par principe, lui interdire d’intervenir en cas de conflit d’intérêts potentiel.

Mais de plus, la perspective d’une intervention commune en cas d’accord des parties pourrait aller à l’encontre de l’objectif visé par le législateur de 2011, à savoir, trouver un point d’équilibre entre les droits du gardé à vue (mais sans accès au dossier cependant…) et l’efficacité de cette phase d’enquête.

L’étude des travaux préparatoires de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN) est édifiante quant aux craintes du législateur.

Ainsi, lors de l’examen du rapport et des textes de la commission du 16 février 2011, à l’occasion de la discussion relative à l’amendement n° 7, le rapporteur M. François Zocchetto indiquait (répondant à M. Hyest, président qui admettait que lorsque plusieurs personnes sont mises en cause, il peut y avoir conflit d’intérêts) : « dans ces cas-là, les petits sont chargés, et le gros s’en sort ».

Une telle vision des choses est choquante pour l’avocat car elle suppose que le conseil commun n’aurait à cœur que de défendre les intérêts du gros en sacrifiant ceux plus minimes du petit.

Pour autant, cette appréhension illustre assez bien la difficulté à laquelle pourrait être confronté un avocat, non en ce qu’il participerait à l’élaboration d’un scénario visant à dédouaner tel ou tel participant, mais en ce qu’il serait placé dans une situation insoluble ne pouvant plus en définitive accomplir son office, étant pris en tenailles entre les positions possiblement divergentes des uns et des autres.

Ce risque doit, à mon sens, conduire l’avocat, en pareille hypothèse, à se désister de lui-même de la défense de plusieurs gardés à vue.

Ce n’est évidemment que s’il n’entend pas le faire alors que l’OPJ ou le procureur de la République le lui demande que le Bâtonnier doit intervenir.

Les travaux préparatoires donnent (et le texte le reprend d’ailleurs) une compétence exclusive et en dernier ressort au Bâtonnier, manifestement seul juge alors du conflit d’intérêts.

Mais que se passerait-il en cas de désaccord entre le Bâtonnier et le procureur de la République ?

Pour répondre à cette question, il faut avoir à l’esprit le principe du libre choix de l’avocat.

Ce principe est considéré comme sacré puisqu’il interdit notamment aux règlements intérieurs des barreaux de prévoir une interdiction pour un avocat de plaider contre un confrère de son même barreau.

De même, il a entraîné logiquement le bannissement de ce qui avait été un temps envisagé en matière de terrorisme : l’établissement de liste d’avocats agréés.

En effet, en matière de terrorisme, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN) avait prévu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur à la demande de l'officier de police judiciaire ou du juge d'instruction, pouvait décider que le suspect serait assisté par un avocat désigné par le Bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'Ordre de chaque barreau (C. proc. pén., art. 706-88-2 N° Lexbase : L9641IPR).

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il eût fallu apporter plus de précisions sur les conditions et les modalités selon lesquelles l'atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense pouvait être mise en œuvre (Cons. const., 17 février 2012, n° 2011-223 QPC N° Lexbase : A9100MWX). Le législateur a tiré les conséquences de cette abrogation et a lui-même abrogé le décret d'application de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale en date du 14 novembre 2011 par celui du 13 avril 2012.

Cependant, il faut noter que la Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu'il était possible de passer outre le choix effectué par le suspect s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commande (CEDH, 25 septembre 1992, Req. 13611/88, Croissant c/ Allemagne N° Lexbase : A6435AWA)

En matière de garde à vue, l’intérêt peut paraître assez évident...

Mais l’intérêt réside-t-il toujours exclusivement dans le fonctionnement de la justice ?

Assurément, le Bâtonnier prendra également en considération les intérêts de l’avocat.

En effet, même si le texte n’envisage que le conflit d’intérêts entre les gardés à vue, le Bâtonnier aura également le souci de préserver son confrère ainsi que l’image de la profession.

Récemment, l’actualité a mis en évidence, dans le cadre d’une affaire au fort retentissement médiatique, qu’un avocat n’avait pu intervenir pour assister son client à l’occasion d’une garde à vue. En l’état d’une certaine confusion régnant autour des informations ayant présidé à ce refus, seules des hypothèses seront formulées ; on a en effet entendu tour à tour que l’avocat n’avait pas été désigné par le mis en cause, ou qu’il existait un conflit d’intérêts donnant lieu à enquête déontologique mais alors entre quelles personnes puisqu’il n’aurait de toutes façons assisté qu’un seul client…

L’absence de désignation sera volontairement laissée de côté n’appelant aucun commentaire.

Reste donc l’hypothèse d’un conflit d’intérêts envisagé alors entre le client et son conseil… ce que n’a pas manqué de relayer une certaine presse, une journaliste allant même jusqu’à formuler, à l’occasion de l’interview de l’avocat en question (devrait-on dire l’interrogatoire...) des accusations à peine voilées quant au rôle qu’il aurait pu jouer s’agissant des faits eux-mêmes…

Cela provoque l’indignation de l’ancien Bâtonnier que je suis :

En effet, soit il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat quant à la perpétration même des faits objets de l’enquête et il peut faire l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue,

Soit il n’en existe pas, et alors il ne saurait être empêché d’accomplir son office au profit de son client.

Il reste une dernière question à envisager : quelle est la valeur contraignante de la décision du Bâtonnier ?

Cette question présente un intérêt purement théorique car compte tenu de la durée assez réduite de la GAV, et de la quasi-impossibilité (hors cas particulier de l’article 63-4-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4968K8I) de différer l’intervention de l’avocat, la décision du Bâtonnier de désigner (ou pas) un autre conseil sera en pratique sans appel.

Mais par analogie avec la matière civile, on doit rappeler qu’en cette matière, le Bâtonnier en cas de conflit d’intérêts ne peut qu’inviter l’avocat à se déporter sans cependant pouvoir l’y contraindre. Il n’émet donc qu’un avis insusceptible de recours.

En matière de garde à vue la valeur contraignante semble différer car le Bâtonnier se voit investi de l’autorité de désigner un avocat pour assister le gardé à vue.

Cela permettra aux enquêteurs en pareille hypothèse de refuser à l’avocat initialement désigné d’intervenir.

Mais dans le cadre de la suite de la procédure (instruction ou jugement en cas de CI, COPJ ou CPPV), le mis en cause pourra être tenté de soulever une exception de nullité de la mesure et des actes subséquents au motif qu’une atteinte a été portée à la liberté dont il disposait de choisir son défenseur et de l’entrave causée à sa défense.

Le juge sera alors immanquablement saisi, a posteriori, de la question de l’existence d’un conflit d’intérêts.

Peut-on en déduire qu’in fine, c’est le juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur l’existence ou pas d’un conflit d’intérêts ?

Sans doute, et la comparaison avec la matière civile se révèle ici encore intéressante :

En effet, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-16.508, FS-P+B+R N° Lexbase : A1113ATE) a estimé qu'en l'état de carence du Conseil de l'Ordre, le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêts qui lui était soumis ne peut être que le juge des référés eu égard aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9113LTP).

Cette décision concerne un contentieux civil et vise le cas d’une carence ordinale, mais il est certain qu’à l’occasion d’un contentieux de la nullité, c’est au juge qu’il appartiendrait de dire si le conflit était ou non caractérisé.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473101

[Textes] Cristallisation de la période de renouvellement automatique des contrats de syndic et des mandats des membres des conseils syndicaux et avènement des assemblées générales dématérialisées

Réf. : Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7)

Lecture: 30 min

N3435BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Florence Bayard-Jammes, Docteur en droit, Professeur associé TBS Business School

Le 30 Août 2021

L’épidémie de covid-19 et les mesures législatives et gouvernementales qui s’en sont suivies en vue de prévenir la propagation du virus ont eu un impact sur les copropriétés empêchant la tenue des assemblées générales qui devaient, notamment pour certaines d’entre elles, statuer sur les contrats de syndic arrivant à expiration.

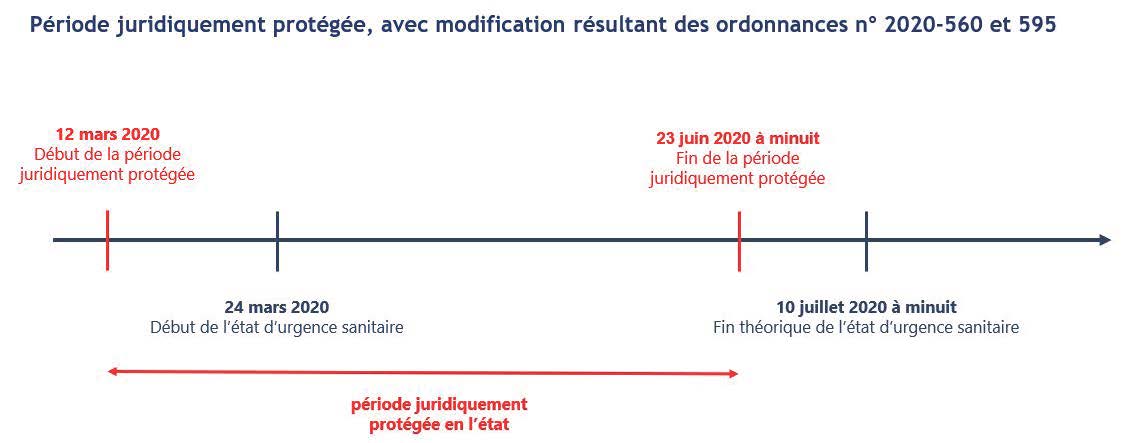

Des dispositions dérogatoires successives ont été prises en matière de copropriété à la suite de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020), qui a habilité le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation.

En droit de la copropriété, ces mesures ont concerné les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux mais pas les assemblées générales des copropriétaires malgré les demandes des professionnels (v. les préconisations du GRECCO : préconisation n° 8 concernant la tenue des assemblées générales en période d’épidémie du virus covid-19 et postérieurement à cette période et préconisation n° 9 concernant la tenue à distance des assemblées générales en période d’épidémie du virus covid-19). C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020), modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020). L’article 13 de l’ordonnance du 20 mai 2020 modifie les article 22 et 22-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en cristallisant la période de renouvellement automatique des contrats de syndics et des mandats des membres des conseils syndicaux (I) et en créant quatre nouveaux articles (art. 22-3 à 22-5) destinés à faciliter la tenue des assemblées générales des copropriétaires durant la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (II).

I. Les contrats de syndic et les mandats des conseillers syndicaux

A. Les contrats de syndic

C’est dans le cadre de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 24 mars 2020) qu’est intervenue l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui, pour éviter que les copropriétés soient dépourvues de syndic en l’absence de réunions d’assemblée générale du fait du confinement, a, dans son article 22, renouvelé les contrats de syndic qui devaient prendre fin entre le 12 mars 2020 et « l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ». La cessation d’état d’urgence sanitaire ayant été fixée initialement au 24 mai 2020, tout contrat de syndic expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 [1] était, en vertu de l’article 22, automatiquement renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devait intervenir « dans les six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » soit au plus tard le 24 novembre 2020 [2].

Ces dispositions sont apparues insuffisantes pour assurer une bonne gestion des copropriétés notamment celles dans lesquelles les contrats du syndic expiraient après le 24 juin qui ne bénéficiaient pas du dispositif. L’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a donc été modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS, publiée au Journal officiel du 23 avril 2020). En premier lieu, la période de référence des contrats automatiquement renouvelés a été augmentée d’un mois et concernait en conséquence ceux expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (ou plus tard si l’état d’urgence sanitaire était prorogé). En second lieu, le délai de prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par l’assemblée générale a été augmenté de deux mois passant de six à huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit au 24 janvier 2021 ou plus tard si l’état d’urgence sanitaire était prorogé [3]. Or, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9, publiée au Journal officiel du 12 mai 2020) a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ce qui impliquait un prolongement des périodes relatives, d’une part au renouvellement automatique des contrats de syndic jusqu’au 10 septembre 2020 [4], et d’autre part la date de prise d’effet du contrat du syndic désigné par l’assemblée générale reportée au 10 mars 2021 [5].

Ces durées, laissant aux syndics un importante latitude pour convoquer les assemblées générales, sont apparues trop longues au Gouvernement qui a une nouvelle fois modifié l’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Ainsi l’article 13 de l’ordonnance n° 2010-595 du 20 mai 2020 a simultanément facilité la tenue des assemblées générales entièrement dématérialisées (voir infra) et cristallisé les périodes de références relatives au renouvellement des contrats de syndic en décidant que « le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard le 31 janvier 2021 ». Des dispositions semblables ont été prises pour le renouvellement des mandats de membres des conseils syndicaux.

B. Les mandats des membres du conseil syndical

Si l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée s’était préoccupée du renouvellement des contrats de syndic, elle avait omis celui des mandats des conseillers syndicaux dont la désignation a souvent lieu en même temps que celle du syndic et pour la même durée. C’est l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, en ajoutant un nouvel article 22-1 à l’ordonnance du 25 mars 2020, qui a remédié à cette situation.

Ainsi, initialement, les mandats des membres des conseils syndicaux qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (cette date pouvant être modifiée en cas de modification de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire) étaient renouvelés jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, laquelle devait intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et donc au plus tard le 24 janvier 2021 [6]. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 21-1 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de l’ordonnance soit avant le 26 mars 2020.

Afin d’harmoniser les dispositions dérogatoires relatives aux mandats des conseilleurs syndicaux avec celles applicables aux contrats de syndic, l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifie l’article 22-1 de l’ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoit désormais que : « par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires . Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance ».

II. La tenue des assemblées générales entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021

Alors que le confinement a été amorcé le 11 mai 2020, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8355LWD, publié au Journal officiel du 12 mai 2020) prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans la cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces différentes mesures, et notamment les interdictions de regroupement, qui pourraient durer au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire, empêchent la tenue de nombreuses assemblées générales de copropriétaires et les pouvoirs publics, ayant identifié que cette situation risquait de porter atteinte au bon fonctionnement des copropriétés, ont souhaité permettre aux syndicats des copropriétaires de pouvoir convoquer des assemblées générales rapidement et les tenir sans présence physique des copropriétaires ceux-ci pouvant participer à l’assemblée à distance ou y voter par correspondance [7]. Pour cela, il était nécessaire d’adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967, c’est l’objet des articles 22-2 à 22-5 ajoutés à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, ci-dessous étudiés.

A. Des dérogations temporaires

L’article 13 de l’ordonnance du 20 mai 2020 modifie quelques dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales de copropriété, mais il s’agit de dispositions dérogatoires temporaires qui s’appliqueront à compter du 1er juin 2020 [8] jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété s’appliquent.

Remarquons que la date du 1er juin 2020 coïncide avec l’entrée en vigueur des dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété, à condition toutefois que le décret modificatif du décret de 1967 précisant ses modalités d’application et que l’arrêté fixant le modèle du formulaire de vote par correspondance soient publiés avant cette date. A défaut, la mise en application du vote par correspondance sera retardée.

B. La tenue de l’assemblée générale sans présence physique de copropriétaires

1° Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la participation des copropriétaires à l’assemblée générale et au vote par correspondance

- Participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique

Dans le but de lutter contre l’absentéisme endémique qui frappe les assemblées générales des copropriétaires, la loi « Elan » n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) a permis une évolution des modalités de participation à l’assemblée générale à l’image de ce qui se fait déjà depuis de nombreuses années en droit des sociétés. Elle a créé un article 17-1 A (N° Lexbase : L6780LNG) dans la loi du 10 juillet 1965, qui permet aux copropriétaires de « participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification » renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions d’identification des copropriétaires usant de ces moyens de communication.

Ces conditions ont été définies par l’article 6 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG) qui a créé un article 13-1 dans le décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1276LRP) exigeant que « l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant » étant précisé que la décision doit être prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical et que les coûts sont supportés par le syndicat des copropriétaires. Le même texte précise dans son dernier alinéa que : « pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ». D’autres dispositions du décret de 2019 ont modifié l’article 14 du décret de 1967 sur la tenue de la feuille de présence et l’article 17 relatif au procès-verbal afin de tenir compte de ces nouvelles modalités de participation à distance des copropriétaires.

Ainsi, depuis le 29 juin 2019 [9], il appartient à l’assemblée générale de délibérer, par un vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 [10], sur les modalités de mise en œuvre techniques et financières permettant aux copropriétaires de participer à distance à l’assemblée générale. Or, force est de constater que bien peu de copropriétés ont délibéré sur cette question qui, à l’époque, ne semblait pas prioritaire alors qu’elle se révèle aujourd’hui impérieuse et c’est bien l’absence de délibération préalable de l’assemblée générale qui empêche les assemblées générales de se tenir à distance. Cette condition devait donc être écartée pour faciliter la prise de décision en assemblée générale et cette mesure devra être accompagnée rapidement de la mise en application du vote par correspondance pour que le dispositif soit pleinement efficace.

- Vote par correspondance

Alors qu’il avait toujours été écarté en copropriété du fait de la « souveraineté » de la réunion d’assemblée générale, lien d’échanges et de discussions entre les copropriétaires, la loi « Elan » du 23 novembre 2018 a fait du vote par correspondance une modalité de participation à l’assemblée générale. Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 2 de l’article 17-1 A nouveau la loi du 10 juillet 1965, prévoyait que les mentions du formulaire et ses modalités de remise au syndic devaient être définies par décret du Conseil d’Etat. Or, ni le décret du 27 juin 2019 précité pris pour l’application des dispositions de la loi « Elan », ni aucun autre décret n’ont précisé ces modalités d’application, empêchant cette nouvelle modalité de vote d’entrer en vigueur. La situation s’explique par la rédaction quelque peu maladroite des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17-1 A qui, au mépris de l’esprit et de la lettre de la loi du 10 juillet 1965, identifiaient le copropriétaire exprimant une abstention dans le formulaire comme un copropriétaire opposant.

Les critiques de la doctrine ont été vives et le texte a été réécrit par l’article 35 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : Z955378U) dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020 qui supprime toute référence aux « formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention ». Par ailleurs, si les modalités de remise au syndic du formulaire doivent toujours être précisées par décret en Conseil d’Etat qui devrait paraître très prochainement, le formulaire sera établi « conformément à un modèle fixé par arrêté ». En conséquence, à ce jour, la mise en application du vote par correspondance en assemblée générale est conditionnée par la publication du décret modifiant le décret du 17 mars 1967 et de l’arrêté fixant le modèle de formulaire de vote.

C’est dans ce contexte qu’interviennent les nouvelles dispositions des article 22-2 à 22-4 de l’ordonnance du 20 mai 2020.

2° Possibilité pour le syndic de décider de la tenue d’une assemblée générale sans la présence physique des copropriétaires

Art. 22-2.-I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

« Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

« II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Art. 22-5.-Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »

En application de l’alinéa 1 de l’article 22-2 I de l’ordonnance, le syndic peut, par dérogation aux dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, l’alinéa 2 prévoit que les copropriétaires participent à l'assemblée générale « par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale

La tenue d’assemblée générale entièrement dématérialisée n’est pas une obligation pour le syndic mais une simple faculté. Ainsi pour les copropriétés ayant un nombre de copropriétaires inférieur à dix, le syndic pourrait décider sous réserve de respecter les mesures prescrites pas le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 de ne pas faire application de ces dispositions dérogatoires et de tenir une assemblée générale en présentiel en application de l’alinéa 1 de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

En revanche, le pouvoir de décider de tenir une assemblée générale sans présence physique des copropriétaires appartient au syndic seul, qu’il soit professionnel ou non, sans avoir besoin de l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. L’accord de l’assemblée n’est requis ni pour décider du principe de la tenue de l’assemblée générale à distance ni pour décider des moyens et supports techniques permettant la participation des copropriétaires par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (v. art. 22-5 nouveau). C’est tout l’intérêt du dispositif qui déroge à l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967.

Le texte n’envisage pas non plus que le syndic sollicite au préalable l’avis du conseil syndical mais il est probable qu’en pratique, dans un esprit de collaboration, la décision sera prise en concertation avec le conseil syndical associé à la préparation de l’ordre du jour [11]. Enfin, aucun copropriétaire ne pourrait contraindre le syndic de faire application des dispositions de l’article 22-2.

La disposition étant dérogatoire, elle doit être strictement interprétée et, limitée au syndic[12] et non pas étendue aux autres personnes qui pourraient être amenées à convoquer l’assemblée générale durant la période juridiquement protégée [13]. Enfin, toutes les assemblées des copropriétaires qu’elles soient générales ou spéciales pourront être tenues selon ces nouvelles modalités sur décision du syndic.

L’alinéa 3 de l’article 22-2 précise que, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Cette précision est importante, car au lendemain de la loi « Elan » qui a consacré le vote par correspondance sans le limiter par rapport aux autres modalités de participation à l’assemblée générale, la doctrine s’est interrogée sur la validité d’une assemblée générale où tous les copropriétaires voteraient par correspondance sans aucune présence physique le jour de la réunion ce qui ne permettrait pas le respect des dispositions de l’article 15 du décret de 1967 imposant la désignation du bureau en début de réunion [14]. Par dérogation, l’article 22-2, alinéa 3, affirme la validité d’une assemblée générale au cours de laquelle les décisions seraient prises au seul moyen de votes par correspondance et règle au 4° de l’article 22-3 la question de la désignation du président de séance ; toutefois, cette faculté est conditionnée à la preuve par le syndic de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique. Primauté est donc donnée à la participation des copropriétaires à l’assemblée générale à distance et non pas à la seule consultation écrite.

Enfin, le paragraphe II de l’article 22-2 prend le soin de préciser que, pour les assemblées générales qui auraient déjà été convoquées avant l’entrée en vigueur du dispositif, le syndic est en droit d’avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d’en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée « par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information ». Cette disposition concerne les quelques assemblées générales qui auraient été convoquées depuis la levée partielle du confinement le 11 mai 2020. Il sera prudent que l’information aux copropriétaires résulte d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès de chaque copropriétaire.

- Dérogations aux règles de convocations de l’assemblée générale

Art. 22-3.-Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :

« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;

« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;

« 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;

« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.

L’article 22-3 de l’ordonnance précise les modalités d’application des dispositions de l’article 22-2 par dérogation aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967.

- Absence d’indication du lieu de réunion dans la convocation

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5600IGI), relatif au contenu de la convocation d’assemblée générale, exige qu’elle contienne l’indication du lieu de réunion qui doit se situer, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, dans la commune de situation de l’immeuble. Le texte précise qu’à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, c’est la personne qui convoque l’assemblée qui en fixe le lieu. Cette mention est prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale [15].

Par dérogation à l’article 9 du décret de 1967, l’article 22-3, 1° prescrit que lorsque le syndic prend la décision qu’aucune personne physique ne participera à la réunion, l’assemblée générale pourra être convoquée « sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ». L’absence de cette mention ne pourra donc pas fonder une demande en nullité de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 42, alinéa 2.

- Obligation de mentionner dans la convocation les modalités de participation à l’assemblée générale

En application de l’article 22-3, 2° de l’ordonnance, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Cette mention permet d’informer les copropriétaires de la décision du syndic de tenir l’assemblée générale sans leur présence physique et de leur préciser les modalités particulières et les supports techniques qui seront utilisés pour participer à l’assemblée générale.

Remarquons que le texte n’écarte pas l’application de l’article 13-2 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1278LRR) qui impose au copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique d’en informer par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la tenue de la réunion de l’assemblée générale. Les copropriétaires étant peu habitués à ces nouvelles modalités de participation à l’assemblée générale, il sera opportun que le syndic rappelle cette obligation aux copropriétaires dans la convocation.

Dans l’hypothèse où le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique ne serait pas possible, le syndic devra préciser dans la convocation que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance.

Dans tous les cas, le formulaire de vote par correspondance, qui sera fixé par arrêté à paraître devra être joint à la convocation. Ses modalités de remise aux syndics seront précisées par décret et devront être respectées pour que le vote soit pris en considération.

- Dérogation relative à la désignation du président de séance dans le cas où les copropriétaires ne pourraient voter que par correspondance

La tenue d’une assemblée générale à distance n’écarte pas l’obligation prévue à l’article 15 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5501IGT) de désigner, « au début de la réunion », un président de séance et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs étant rappelé qu’en principe le secrétariat de la séance est assuré par le syndic sauf décision contraire de l’assemblée générale. Si la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs n’est qu’éventuelle et peut être écarté en cas d’impossibilité de désignation [16], celle du président de séance est considérée comme une formalité substantielle qui conditionne la validité de l’assemblée générale [17]. Or, si la désignation d’un président de séance, en début de réunion, est possible dans le cas où les copropriétaires participent à l’assemblée générale à distance, elle ne l’est plus lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, puisque, par principe, il n’y a plus de réunion et que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syndic de présider l’assemblée générale.

L’article 22-3, 4° règle la situation en décidant que les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 sont assurées par « le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic ». Compte tenu des circonstances particulières dans la mesure où il n’y aura pas eu de réunion d’assemblée générale au cours de laquelle il aurait veillé au respect de l’ordre du jour et mené les débats, la mission du président de séance se limitera à certifier exacte la feuille de présence et à signer le procès-verbal de la réunion dans les conditions prévues au 3° de l’article 22-3 de l’ordonnance.

- Dérogations relatives à la certification de la feuille de présence et la signature du procès-verbal

L’article 14 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5500IGS), relatif à la tenue de la feuille de présence a été modifié par le décret du 27 juin 2019 pour tenir compte des nouvelles modalités de participation des copropriétaires à l’assemblée générale. Ainsi, si le syndic est obligé de tenir la feuille de présence, il est déjà expressément prévu que l’émargement n’est pas requis pour les participants à l’assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par un moyen électronique de communication. Le prochain décret modifiant le décret du 1967 pour préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété, devrait préciser les mentions à porter sur la feuille de présence concernant les copropriétaires ayant voté par correspondance.

L’article 14 impose, par ailleurs, que la feuille de présence soit « certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale ». A titre dérogatoire, dans le cas où aucun copropriétaire ne participe physiquement à l’assemblée et que le syndic ne peut être désigné président de séance [18], l’article 22-3 3° donne au président de séance qui aura été désigné en début de réunion à distance ou à celui qui aura été désigné en application des dispositions de l’article 22-3, 4° dans le cas où les copropriétaires n’auront pu voter que par correspondance, un délai de huit jours après la tenue de l’assemblée générale pour certifier exacte la feuille de présence qui aura été établie par le syndic.

Le même délai s’applique au président de séance et aux éventuels scrutateurs désignés le jour de la réunion qui se serait tenue à distance, pour signer le procès-verbal des décisions de l’assemblée générale nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5503IGW) qui prescrit qu’il doit être signé « à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ».

III. Accroissement des possibilités de représentation des copropriétaires à l’assemblée générale

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3) permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire de son choix, mais afin de préserver la participation des copropriétaires à la réunion d’assemblée générale, il limite à trois le nombre de délégations de vote que peut recevoir un mandataire. Face à l’absentéisme patent des copropriétaires, le législateur de 2018 (loi « Elan ») a permis qu’un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations de votes si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat au lieu des 5 % précédemment fixés. Ce seuil est temporairement relevé à 15 % pour toutes les assemblées générales qui se tiendront entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021.

La mesure est destinée à permettre une représentation accrue des copropriétaires qui pourraient, du fait des risques sanitaires qui n’ont pas disparu, être réticents à assister physiquement à l’assemblée générale dans les prochaines semaines ou les prochains mois mais également ceux dépourvus des équipements permettant la mise en œuvre de la participation à l’assemblée générale à distance.

Dans le communiqué de presse du Gouvernement le 20 mai 2020, le ministre Julien Denormandie justifiait les nouvelles dispositions dans ces termes : « Les visites virtuelles et la dématérialisation des actes notariés ont d’ores et déjà permis aux Français de continuer à se projeter dans leur projet immobilier. Aujourd’hui, le Gouvernement en permettant la dématérialisation des assemblées générales de copropriété à partir du 1er juin facilite la prise de décisions et assure la continuité de leur fonctionnement. C’est une simplification considérable très attendue par les millions de Français qui vivent en copropriété ». Gageons que les syndics et les copropriétaires s’emparent sans réticence de ce dispositif permettant d’ancrer le droit de la copropriété dans l’ère des nouvelles technologies et que de temporaire, il puisse, au moins pour parti, se pérenniser au-delà du 31 janvier 2021.

[1] Ou plus tard, si l’état d’urgence sanitaire était prorogé.

[2] V. L. Guegan-Gélinet, Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et le renouvellement du contrat de syndic pendant la période de Covid-19, Revue des loyers n°1006, 1er avril 2020.

[3] V. L. Guegan-Gélinet, Covid-19 : le renouvellement du contrat du syndic et la désignation du conseil syndical après l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, Revue des loyers, n° 1007, 1er mai 2020.

[4] L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée concernait les contrats expirant entre le 12 mars 2020 et « l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

[5] L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée exigeait que la prise d’effet du nouveau contrat du syndic intervienne « au plus tard huit mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

[6] Cette date pouvant être modifiée en cas de modification de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

[7] Voir le rapport au Président de la république (N° Lexbase : Z972139T), relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (publié au Journal officiel du 21 mai 2020).

[8] V. ordonnance du 20 mai 2020, art. 16.

[9] Date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.

[10] A défaut de précision dans l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1276LRP) d’application d’une autre majorité.

[11] V. décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 26 (N° Lexbase : L5516IGE).

[12] Auquel doivent être assimilés le syndic judiciaire et l’administrateur ad hoc.

[13] Voir, pour le président du conseil syndical, en application de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z45709RS), ou pour un copropriétaire, en application de l’article 17, dernier alinéa, de loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : Z80645RR).

[14] V. F. Bayard-Jammes, La prise de décisions par le syndicat des copropriétaires : constats et perspectives, AJDI, juillet 2019.

[15] En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5499IGR).

[16] V. sur les conséquences de l’absence de désignation d’un scrutateur en l’absence de candidat, Cass. civ. 3, 30 septembre 2015 n° 14-19.858, FS-P+B (N° Lexbase : A5626NS8).

[17] V. Cass. civ. 3, 14 décembre 2010, n° 09-71.974, F-D (N° Lexbase : A2677GNH).

[18] V. loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 22 (N° Lexbase : L4822AH3).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473435

[Brèves] Prolongation des détentions provisoires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : conventionnalité et renvoi de QPC

Réf. : Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 (N° Lexbase : A13833M8) et n° 20-81.971 (N° Lexbase : A13843M9) FS-P+B+I

Lecture: 6 min

N3486BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par June Perot

Le 27 Mai 2020

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui tranchent plusieurs questions de principe concernant l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI ; v. le commentaire de J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY) qui porte sur les prolongations de plein droit de détention provisoire, dans un contexte d’insécurité juridique importante ;

Cet article prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions de première instance comme d’appel ;

Elle transmet également à cette occasion deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la loi d’habilitation du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) sur le fondement de laquelle l’article 16 a été adopté (Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 N° Lexbase : A13833M8 et n° 20-81.971 N° Lexbase : A13843M9, FS-P+B+I).

Contexte. La difficulté existante tenait à l’adoption à l’adoption, dans l’ordonnance du 25 mars 2020, de l’article 16, qui prévoyait une prolongation de plein droit des « délais maximums de détention provisoire ». Cet article avait alors soulevé plusieurs interrogations :

- quelle interprétation devait être donnée à l’expression « délais maximums » et « prolongés de plein droit » ?

- l’ordonnance avait-elle excédé les limites de l’habilitation législative ?

- l’article 16 est-il conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de liberté individuelle ?

Leurs enjeux sont considérables dès lors que l’article 16 a vocation à s’appliquer à toutes les détentions provisoires en cours, qu’elles soient pendant l’information judiciaire ou après règlement de la procédure jusqu’à la condamnation définitive.

S’agissant de l’interprétation de l’article 16 de l’ordonnance

La difficulté était la suivante : l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne-t-elle la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le Code de procédure pénale ou la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation ?

Pour répondre à cette question, dans une motivation dite enrichie, la Chambre criminelle développe le raisonnement suivant :

- l’expression « délais maximum de détention provisoire », ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16 ;

- les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans un autre, les termes de « délais maximums » ;

- en revanche, l’expression « prolongation de plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge ;

- or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire prise en application de l’article 19 de l’ordonnance.

Elle en déduit que l’article 16 doit être interprété comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, et ce à une reprise au cours de chaque procédure. Par voie de conséquence, dans les deux affaires soumises à son examen, la Chambre criminelle écarte les griefs par lequel les demandeurs aux pourvois reprochaient aux chambres de l’instruction d’avoir interprété l’article 16 dans le même sens.

Sur la conformité de l’article 16 de l’ordonnance à la loi d’habilitation

La Chambre criminelle considère qu’en prévoyant la prolongation de plein droit des titres de détention, pour les durées prévues à l’article 16 de l’ordonnance, le Gouvernement n’a pas excédé les limites de la loi d’habilitation.

La Cour de cassation rappelle que la chambre criminelle n’a que rarement été amenée à examiner la conformité d’une ordonnance à la loi d’habilitation législative (Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-81.531, F-D N° Lexbase : A4614EPL).

Sur l’examen de la constitutionnalité de la loi d’habilitation et de l’article 16 de l’ordonnance

La Cour de cassation retient que l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, en ce qu’il pourrait ne pas préciser suffisamment les modalités de l’intervention du juge judiciaire lors de l’allongement des délais de détention, pose, au regard de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), une question sérieuse, justifiant le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité des demandeurs au Conseil constitutionnel. Le grief pris de la violation de l’article 66 de la Constitution par l’article 16 de l’ordonnance est irrecevable, en application de la théorie de la « loi-écran ».

Dans les deux procédures, les prévenus ont saisi la Chambre criminelle d’une QPC qui peut être résumée en substance ainsi : l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, à supposer qu’il crée une prolongation de plein droit de toute détention sans intervention du juge, est-il contraire à l’article 66 de la Constitution ?

Sur l’examen de la conventionnalité de l’article 16

La Chambre criminelle considère que l’article 16 de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC) et la prolongation qu’il prévoit n’est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention prend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Ce délai ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel d’une décision de condamnation.

Sur ce point, les moyens des demandeurs ont conduit la Chambre criminelle à se pencher sur la question inédite suivante : dans quelle mesure la prolongation, de par l’effet de la loi, sans intervention d’un juge, d’un titre de détention venant à expiration est-il conforme à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’Homme garantissant « le droit à la liberté et à la sûreté » ?

Pour la motivation détaillée, nous recommandons aux lecteurs de se reporter à la notice explicative disponible sur le site de la Cour de cassation.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473486

[Brèves] Publication d’une seconde ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3)

Lecture: 4 min

N3399BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2020

► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), une seconde ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des adaptations en droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L1695LX3).

Pour rappel, une première ordonnance (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT) a apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations agricoles. Selon le rapport au Président de la République, l’ordonnance du 20 mai 2020 a pour objet, d'une part, de consolider les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 et, d'autre part, d'adapter les dispositions du livre VI du Code de commerce afin de les rendre plus efficaces en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire. Voici une présentation rapide de ses dispositions.

L’article 1er permet une transmission plus précoce de l’information au président du tribunal par le commissaire aux comptes dans la cadre de la procédure d’alerte.

L’article 2, relatif à la conciliation, permet au débiteur de saisir le président du tribunal pour qu’il ordonne un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d'ouverture d'une procédure collective : interruption et interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, arrêt et interdiction des procédures d’exécution, ou encore report et rééchelonnement des sommes dues.

L’article 3 écarte les conditions de seuils pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de sauvegarde accélérée. Il prévoit également la possibilité, avant même la cessation de leurs fonctions, pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de former une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

L’article 4 est relatif à l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. Il est prévu un raccourcissement à 15 jours des délais de consultation des créanciers par le juge-commissaire, ainsi qu’un allègement des formalités de consultation des créanciers. Le troisième alinéa de l'article 4 autorise, à titre temporaire, que les engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.

L’article 5 s’intéresse à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement. L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement ; l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. Il introduit également un nouveau privilège au bénéfice des personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d'observation et à celles qui s'engagent, pour l'exécution du plan arrêté ou modifié par le tribunal, à effectuer un tel apport.