[Textes] De l’avocat à l’entrepreneur : harmonisation des règles de communication de l’avocat

Réf. : Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z900809U)

Lecture: 14 min

N3928BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Gaëlle Deharo, Full Professor ESCE International Business School - Inseec U. Research Center

Le 02 Juillet 2020

Mots-clefs : Texte • Commentaire • Avocat • Publicité • Communication • RIN

La décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat a été publiée au Journal officiel du 13 juin 2020. L' objectif de cette réforme est de permettre aux avocats une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle.

Le statut de l’avocat a longtemps occulté la dimension économique du travail de l’entrepreneur à la tête de son cabinet. Pourtant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) avait franchi un pas important en plaçant l’avocat dans une dimension économique et concurrentielle, interrogeant l’équilibre des logiques juridique et économique à l’œuvre dans le développement de son activité [1]. Entrepreneur et homme de loi, l’avocat accomplit, dans le respect des principes essentiels de sa profession, une prestation intellectuelle dont il tire rémunération [2], mais l’importance des principes déontologiques régissant sa profession a longtemps renvoyé la dimension entrepreneuriale de son activité dans l’ombre des spécificités de sa mission. Pourtant, soumise à de multiples formes de compétitions sur le marché du droit [3] (legaltech, professions du droit et du chiffre, braconniers du droit…), la profession d’avocat est aujourd’hui manifestement soumise au droit de la concurrence [4]. « Tous les acteurs qui offrent des services juridiques, en particulier les avocats et leurs organisations professionnelles, savent bien qu’ils opèrent dans un environnement concurrentiel. Sauf à ignorer la réalité, c’est donc dans ce contexte que leur activité est à examiner. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire que cette activité ne présente pas de spécificités. C’est le propre de toute régulation de prendre en compte les particularités du secteur où elle agit [5] ».

L’avocat exerce une profession libérale, indépendante et réglementée [6] dont les règles obèrent le développement de stratégies de développement efficaces de son cabinet. Confronté à diverses formes de concurrences parfois agressives, l’avocat ne dispose donc pas des mêmes armes que ses concurrents pour y faire face : la réglementation de sa profession limite en effet ses pouvoirs d’action sur les marchés du droit. Singulièrement, l’organisation de sa communication ne lui permet par de prospecter sa clientèle de la même façon que ses concurrents. Ainsi, saisie de la question d’un « comparateur d’avocats », la Cour de cassation avait en ce sens jugé que « les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente [7] ». Au carrefour du développement économique du cabinet et de l’accès au droit, la communication de l’avocat représente un enjeu essentiel tant du point de vue juridique que du point de vue économique.

Du point de vue juridique, l’avocat participe de l’État de droit. Sa profession est empreinte des valeurs essentielles de dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, égalité, non-discrimination, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence [8]. L’avocat contribue à la bonne administration de la justice si bien que la jurisprudence européenne reconnait aux membres de la profession un statut spécifique : leur position « intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice. C’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit. Toutefois, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables [9] ». Cette confiance repose sur une parfaite information du client ou du prospect. Du point de vue économique, les opportunités de développement du cabinet s’en trouvent strictement encadrées par un corpus de règles strictes qui place l’avocat dans une situation de distorsion de concurrence lorsqu’il se trouve face à des concurrents qui ne sont pas avocats.

Plus précisément, l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit que l’avocat ne peut se livrer librement au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Dans le même sens, l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) dispose que « la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ». Selon la même disposition, « la sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires ». Enfin, l’article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) vient compléter ce dispositif. Cette disposition organise les règles de communication de l’avocat afin d’en assurer la conformité aux règles et principes déontologiques régissant la profession. Elle distingue les différents axes de communication de l’avocat (I). Dans sa rédaction antérieure à la décision à caractère normatif n° 2019-005 du 20 mai 2020 portant réforme de l’article 10 du RIN (N° Lexbase : N3016BYD) [10], cette disposition prévoyait différents mécanismes applicables selon la nature de l’information communiquée. Ce mécanisme complexe rendait le régime de la communication de l’avocat difficilement intelligible. Aussi, la décision normative n° 2019-005 du 20 mai 2020 vient harmoniser et simplifier la communication de l’avocat (II).

I. Les distinctions de l’article 10 du RIN

Exercée dans le cadre d’une profession réglementée, la communication de l’avocat est soumise aux règles déontologiques qui régissent la profession. Aussi, l’avocat n’est pas un entrepreneur comme les autres [11] et la nature de son activité a conduit à un encadrement strict de ses pratiques, notamment en termes de communication.

Classiquement, la prospection revêt une importance capitale pour les entrepreneurs qui évoluent dans un environnement où les clients, les prospects et les concurrents sont surinformés. La communication est, en effet, omniprésente et omnicanal (réseaux sociaux, emails, SMS, sites internet, informations sur les vitrines…). Pour l’avocat, les choses sont cependant fort différentes. L’article 10.1 du RIN autorise la publicité de l’avocat si celle-ci procure une information au public et à la condition que sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. À cette première restriction s’ajoute un contrôle de la jurisprudence qui veille à ce que la communication se limite à ce qui est strictement nécessaire. Plus précisément, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en excédant l’information strictement nécessaire à l’information professionnelle du public un avocat avait porté atteinte aux principes essentiels de la professions et, notamment, aux principes de modération et de délicatesse [12]. Dans le même sens, les juges du fond exercent un contrôle strict de la communication de l’avocat ; ils contrôlent en particulier que cette communication ne contienne aucune mention autres que celles autorisées par la loi, qu’elle ne soit pas, par son aspect, contraires ni à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat ni à la délicatesse[13] et au respect dus aux autres membres de la profession, qu'elle soit d'un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d'avocat [14].

Il convient de déterminer, plus spécifiquement, les mentions autorisées par la loi.

L’article 10 du RIN distingue différentes hypothèses. Selon une première distinction, la communication se décline en publicité fonctionnelle et communication de l’avocat :

- La publicité fonctionnelle. Elle est, selon l’article 10 du RIN, destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.

- La communication de l’avocat. Elle se décline selon deux typologies : la publicité personnelle et l’information professionnelle.

- La publicité personnelle renvoie à toutes les formes de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat. Sous cet éclairage, la sollicitation personnalisée est présentée comme un mode de publicité personnelle. Elle s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.

- L’information professionnelle : selon l’article 10 du RIN, en sa rédaction antérieure à la décision à caractère normatif du 20 mai 2020, l’information professionnelle s’entendait « des dénominations, des plaques, des cartes de visite et de tout document destinés à la correspondance ». Elle répondait à des règles différentes de celles qui régissaient la publicité personnelle.

L’article 10.2 du RIN, en sa rédaction antérieure, précisait que l’information professionnelle renvoie à un critère d’objectivité et concerne le nom, la localisation, l’adresse, la spécialisation régulièrement obtenue ou encore la structure, les membres, les missions confiées… Il était encore précisé que la publicité, « si elle doit être loyale et sincère, comporte forcément un caractère laudatif, la publicité étant destinée à la promotion de l’avocat à l’endroit du public ».

Les domaines d’activités étaient ainsi autorisés dans la publicité personnelle (site internet, radio, presse…) permettant d’exposer des informations plus subjectives relatives aux services proposés [15] mais n’était pas autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle (plaque, cartes de visite, papier à en-tête…). Aussi, la question des façades emportait d’importantes difficultés pratiques [16] : ce n’était pas tant la question de la capacité des avocats à intervenir dans des domaines concernés qui était en cause, mais celle de la mention du domaine d'activité qui était expressément interdite [17]. Aussi, le CNB relevait, dans son avant-projet [18], que « l’interdiction d’y faire figurer les domaines d’activité des avocats est vécu comme un frein à la libre communication des avocats, et comme un obstacle aux possibilités de développement de leurs cabinets selon des concepts innovants, plus modernes et/ou ciblés sur une clientèle particulière. A l’heure où la profession d’avocat est de plus en plus concurrencée par des tiers qui mettent à profit tous les supports de communication existants, les règles qui leur sont applicables pénalisent les avocats. La démarche qui consiste pour un avocat à afficher sur la façade de son cabinet ses domaines d’activité, est non seulement de nature à promouvoir le cabinet, mais s’inscrit également dans un souci de simplicité d’accès au droit. Dès lors qu’elle correspond à une information exacte (l’activité est effectivement pratiquée au sein du cabinet qui l’affiche), il est regrettable pour l’avocat comme pour le chaland que la mention de ses domaines d’activité ne puisse pas apparaître sur sa façade (vitrée ou non) ».

C’est cette distinction que la décision normative n° 2019-005 du 28 mai 2020 a supprimé, les règles régissant la communication des avocats sont désormais les mêmes, quel que soit le support utilisé et sans distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et de l’information professionnelle [19].

Dans son communiqué relatif à la décision normative, le CNB précisait que « les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».

Les domaines d’activités des avocats pourront désormais figurer, dans la limite de trois, sur tous les supports, dès lors qu’ils correspondent à une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et à une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants [20].

- II. L’uniformisation des règles de communication

L’uniformisation des règles de communication répondait à une demande de la profession qui aspirait à plus de simplicité et de clarté dans l’organisation de la communication [21]. Les bouleversements traversés par la profession ces dernières années appelaient également une réforme permettant aux avocats de mieux faire face à la concurrence qui se développe sur les marchés du droit. C’est dans cette perspective que la décision à caractère normatif n° 2019-005 portant réforme de l’article 10 du RIN est venue réécrire les différentes dispositions de l’article 10 qui sont désormais « communes à toute communication ». Il convient donc de s’interroger sur les informations dont l’avocat peut user dans le cadre de sa communication (A) avant de voir les conditions de cette utilisation (B)

A. Les informations dont l’avocat peut user dans le cadre de sa communication

De façon générale, les informations objectives, qui faisaient l’objet de règles spécifiques relevant de l’information professionnelle, ne sont désormais plus restrictives de la communication : elles en deviennent une composante obligatoire destinée à assurer non seulement le respect des règles régissant la profession mais également une information claire et loyale du public. Aux termes de l’article 10.2 du RIN : « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ».

Plus spécifiquement, le nouvel article 10 prévoit désormais que l’avocat pourra faire mention « notamment » :

- De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;

- De ses domaines d’activités dominantes ;

- Des missions qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.

Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.

Enfin, l’article 10 prohibe certains types d’information :

- Toute publicité mensongère ou trompeuse ;

- Toute mention comparative ou dénigrante ;

- Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;

- Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

B. Les conditions d’usage des informations

De façon générale, la sincérité de l’information constitue le pivot de la communication qui est désormais harmonisée. Au demeurant, les modifications apportées aux règles régissant la communication ne sont pas de nature à remettre en cause le contrôle exercé par la jurisprudence sur le respect des valeurs essentielles de la profession qui doivent guider en toutes circonstances le comportement de l’avocat. Celles-ci servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession [22]. Les dispositions relatives à la communication de l’avocat ne font pas exception à cette règle.

Plus spécifiquement, seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste ». L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions de l’avocat, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.

Par ailleurs, l'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou ses missions, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.

Enfin, l’avocat ne peut informer sur ses domaines d’activités que dans la limite de trois de ceux-ci qui doivent en outre résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines correspondants.

[1] G. Deharo, La communication de l’avocat et les principes essentiels de la profession, Lexbase Avocats, n° 244, juillet 2017 (N° Lexbase : N9323BW9).

[2] G. Deharo, L’influence de la rationalité économique sur l’évolution des missions des gens de justice : vers la fongibilité des professions juridiques réglementées ?, in L. Berthier, H. Pauliat et E. Négron [dir.], Gens de justice au XXIe siècle, PUL, 2017 ; G. Deharo, Exercice de la profession d’avocat sous forme d’EURL, Dalloz actualité, 27 février 2019.

[3] G. Deharo, Périmètre du droit : exercice d’une activité de consultation juridique par un consultant, Lexbase Avocats, n° 240, mai 2017, (N° Lexbase : N8207BWU).

[4] G. Deharo, Publicité, démarchage et intermédiation, Dalloz actualité, 4 janvier 2018.

[5] G. Canivet, Les marchés du droit. Rapport introductif, Revue internationale de droit économique, t. xxxi (4), 9-33.

[6] RIN, art. 1 (N° Lexbase : L4063IP8).

[7] Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4627WCD) ; G. Loiseau, La colonisation des interdits, Communication Commerce électronique n° 7-8, juillet 2017, comm. 62.

[8] RIN, art. 1.3.

[9] V., not., CEDH, 15 décembre 2005, Req. 73797/01, « Kyprianou c/ Chypre » (N° Lexbase : A9564DLS), §§ 173-175 ; CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10, « Morice c/ France » (N° Lexbase : A0406NHI), § 132, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; D., 2015, 974 ; ibid., 2016, 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal, 2015, 428, obs. C. Porteron ; Constitutions, 2016, 312, chron. D. de Bellescize ; RSC, 2015, 740, obs. D. Roets ; CEDH, 27 juin 2017, « Jankauskas c/ Lituanie », n° 50446/09, § 74, Dalloz actualité, 30 juin 2017, obs. A. Portmann ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09, « Mor c/ France » (N° Lexbase : A6142IAQ), Dalloz actualité, 22 décembre 2011, obs. S. Lavric ; AJDA, 2012, 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D., 2012, 667, obs. S. Lavric, note L. François ; ibid, 2013, 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal, 2012, 337, note C. Porteron ; RSC, 2012, 260, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12, « Correia De Matos c/ Portugal » (N° Lexbase : A0011XKM), Dalloz actualité, 3 avril 2018, obs. H. Diaz.

[10] Vers la suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle…, Lexbase Avocats, mai 2020 (N° Lexbase : N3016BYD) ; Suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle (N° Lexbase : N3731BYT).

[11] Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 04-14.924, F-P+B (N° Lexbase : A2923DXK).

[12] Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-15.637, FS-P+B ([LXB=A4264WHE) ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-19.868, F-D (N° Lexbase : A8433DDP) ; Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 95-15.462 (N° Lexbase : A9866HUX).

[13] G. Deharo, Principes essentiels de la profession d'avocat : délicatesse et modération, JCP G, 2012, 598 ; G. Deharo, Délicatesse et modération dans l’exercice de la profession d’avocat, Lexis 360, Dossier, 16 mai 2012.

[14] CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 (N° Lexbase : A0596KNE).

[15] CNB, Comm. RU, 3 octobre 2016 avis n° 2016/072.

[16] S. Bortoluzzi, Uniformisation de la communication des avocats : la fin d’une controverse sur les supports et mentions autorisés, JCP G, 2020, 772.

[17] CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 (N° Lexbase : A1503RZP).

[18] CNB AG, 5 et 6 juillet 2019, Commission des règles et usages, « Avant-projet de décision à caractère normatif n°2019-005 portant réforme de l’article 10 du RIN », [en ligne].

[19] CNB, Uniformisation des règles de communication des avocats, quels que soient les supports - Réforme de l'article 10 du RIN [en ligne].

[20] RIN, art. 10.2.

[21] D. de Ginestet, Communication des avocats : « une réforme était nécessaire », Village de la justice, 5 mai 2020 [en ligne].

[22] V., par exemple, CA Bourges, du 13 avril 2006.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473928

[Brèves] Réforme du droit de la copropriété : le décret enfin publié !

Réf. : Décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété (N° Lexbase : L5804LXA) ; arrêté du 2 juillet 2020, fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires (N° Lexbase : L5872LXR)

Lecture: 3 min

N3977BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juillet 2020

► Ô combien attendu par l’ensemble des professionnels - alors que la réforme du droit de la copropriété opérée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z955378U), et entrée en vigueur le 1er juin 2020, restait en partie inapplicable faute de parution du volet réglementaire -, le décret d’application est enfin paru au Journal officiel du 3 juillet 2020, complété par l’arrêté (du même jour) fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.

Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) fait donc l’objet de modifications multiples, notamment sur les points suivants :

- conditions d'organisation d'une assemblée générale à la demande de tout copropriétaire afin de faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions concernant ses droits ou obligations ;

- informations à transmettre par un copropriétaire souhaitant faire réaliser des travaux d'accessibilité et inscription obligatoire à l'ordre du jour de l'éventuelle opposition de l'assemblée générale à de tels travaux ;

- modalités de vote par correspondance (conditions de délais, de transmission du formulaire de vote au syndic, de prise en compte du vote ; le modèle de formulaire étant par ailleurs fixé par l’arrêté du même jour) ;

- encadrement de l'exercice des délégations accordées au conseil syndical par l'assemblée générale ;

- modalités de mise en œuvre de la consultation des copropriétaires dans les petites copropriétés ;

- diverses mesures concernant les syndicats dont les voix sont réparties entre deux copropriétaires ;

- modalités de mise en œuvre de nouvelles procédures judiciaires introduites par l'ordonnance du 30 octobre 2019 ;

- coordination et mise en cohérence du décret du 17 mars 1967 ainsi que de ses annexes avec les dispositions prises par l'ordonnance du 30 octobre 2019.

Entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 4 juillet 2020 à l’exception :

- de la suppression des dispositions concernant la possibilité de dispense de compte séparé des dispositions, qui entre en vigueur le 31 décembre 2020, comme prévu ; pour les syndics ayant déjà été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, les dispositions du c du 12° et du a du 13° de l'article 50 du décret, relatives au contrat type, s'appliquent aux contrats de syndic conclus à compter du 31 décembre 2020 ;

- des autres modifications du contrat type, qui s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret ;

- des dispositions de l'article 9, de l'article 13, du 4° de l'article 14, de l'article 25, du 2° de l'article 26 et de l'article 27 du décret, qui s'appliquent aux assemblées générales des copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.

| En attendant de commenter en profondeur ces nouvelles dispositions, nous vous invitons à (re)lire le dossier spécial paru dans l’édition n° 806 du 12 décembre 2019 consacrée à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, commenté par Florence Jammes, Pierre-Edouard Lagraulet, Julien Prigent et Vivien Zalewski-Sicard, disponible en accès libre. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473977

[Brèves] Suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation

Réf. : CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 (N° Lexbase : A62683Q9)

Lecture: 3 min

N4003BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2020

► L’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation est suspendue, mais l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour (CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 N° Lexbase : A62683Q9).

Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Dans une ordonnance du 13 juin 2020, le Conseil d’État a estimé que l’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées (CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 N° Lexbase : A55113NG). Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L3969LXB), a pris en compte l’ordonnance du Conseil d’État puisqu’il autorise « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique […] si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des [gestes « barrière »] ».

Atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’État relève que le pouvoir réglementaire a superposé la procédure d'autorisation qu'il a instituée, en l'absence de laquelle toute manifestation de plus de dix personnes est interdite, à la procédure de déclaration prévue par l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH), en vertu de laquelle toute manifestation déclarée est libre en l'absence de décision d'interdiction prise par l'autorité de police. Il résulte de cette superposition qu'aussi longtemps que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation dont il est réputé être saisi par le dépôt de la déclaration, la manifestation demeure en principe interdite. Les dispositions critiquées du I et du II bis de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 ne constituent donc pas une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publique qu'elles poursuivent.

Validation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes. En l'état de la situation épidémiologique nationale, telle qu'évaluée notamment par Santé publique France, tant à la date à laquelle ces dispositions ont été prises qu'au demeurant encore à ce jour, le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles interdisent de manière générale et absolue toute manifestation sur la voie publique réunissant plus de 5 000 personnes, porteraient à la liberté de manifester une atteinte qui n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474003

[Brèves] Possibilité pour des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective de faire l’objet d’une compensation légale

Réf. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-25.487, F-P+B (N° Lexbase : A56123QW)

Lecture: 4 min

N4042BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2020

► Il résulte de la combinaison des articles L. 641-13 (N° Lexbase : L2747LBD) et L. 622-7 (N° Lexbase : L7285IZT) du Code de commerce, ce dernier rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code (N° Lexbase : L8808LQB), et l'article 1290 du Code civil (N° Lexbase : L1400ABH) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1347-1, nouv. N° Lexbase : L0720KZP), que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale.

Faits et procédure. Un liquidateur judiciaire a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011, à céder le fonds de commerce de la débitrice au profit d’un cessionnaire désigné. Cette cession a été contestée par la SCI bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Au terme d'un long contentieux, la cession, qui a été définitivement autorisée, a été conclue le 28 octobre 2013.

Parallèlement, la SCI a fait délivrer, le 17 janvier 2013, au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement d’une certaine somme au titre des loyers et de la taxe foncière. Un arrêt du 28 novembre 2013 a suspendu les effets de la clause pour une durée de trois mois, reportant au prononcé de l'arrêt le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession, et dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours.

Sur le fondement de cette décision, la SCI a fait délivrer au débiteur un commandement de quitter les lieux, que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont ce dernier était lui-même créancier à l'égard de la SCI au titre des frais de justice. Le liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel.

Cette demande ayant été rejetée, le cessionnaire et le liquidateur ont formé un pourvoi en cassation soutenant que dans le cadre d'une procédure collective, la compensation légale peut être invoquée pour le paiement de créances réciproques nées postérieurement à l'ouverture de cette procédure.

Décision. La Cour de cassation relève que pour statuer de la sorte, l’arrêt d’appel a énoncé qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement par compensation est licite, sous réserve de répondre aux conditions de liquidité, d'exigibilité, de certitude et de connexité des obligations prévues par l'article 1291 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1401ABI) et qu'à l'inverse, la compensation ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il en déduit que les créances invoquées n'étant pas issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, elles ne sont pas connexes et ne permettent donc pas d'invoquer la compensation.

Or, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, reltient que, en statuant ainsi alors que les juges du fond ont relevé que la créance impayée de la SCI était née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et permettait à la société bailleresse, exerçant son droit individuel de poursuite, de mettre en œuvre la clause résolutoire, de sorte que toute référence à la connexité des créances réciproques était exclue, la cour d'appel, qui devait seulement vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies, a violé les textes précités. L’arrêt d’appel est dont censuré.

| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Le principe du paiement à l’échéance, in « Entreprise en difficulté », Lexbase (N° Lexbase : E0408EUN) |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474042

[Jurisprudence] Précisions sur la constitution de partie civile d’un débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, FS-P+B+I (N° Lexbase : A21113PU)

Lecture: 9 min

N4037BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)

Le 08 Juillet 2020

Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation mérite une attention particulière par les éclaircissements et enseignements qu’il apporte sur la question de la constitution de partie civile d’un débiteur en liquidation judiciaire, laquelle a fait naître des discussions, sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT).

En l’espèce, la responsabilité pénale d’une personne, expert-comptable, qui avait délivré des attestations aux termes desquelles des apports en compte courant avaient été faits à des sociétés ayant pour objet la promotion immobilière, a été recherchée. En effet, ces attestations se sont révélées inexactes et des sociétés civiles immobilières, qui avaient commandé des travaux, en ont subi un préjudice, à tel point qu’elles se sont retrouvées en liquidation judiciaire.

Une enquête préliminaire, puis une information judiciaire ont été ouvertes, contre l’expert-comptable, qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Un mandataire ad hoc a été désigné à charge de se constituer partie civile au nom des sociétés civiles immobilières, en sollicitant la condamnation à des dommages et intérêts. Les premiers juges sont entrés en voie de condamnation et la Chambre criminelle de la Cour de cassation va les censurer pour deux motifs tout aussi intéressants, et qui sont de nature à éclairer grandement la question de la constitution de partie civile par un débiteur en liquidation judiciaire.

La Chambre criminelle va juger, au visa de l’article L. 641-9, I du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH), que le débiteur ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l’action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d’exercer l’action civile afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Elle prend le soin de préciser que ce principe s’applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais encore lorsque la constitution de partie civile est associée à l’action publique.

Elle va également estimer que ni le représentant statutaire de la personne morale mise en liquidation judiciaire, ni son mandataire désigné en lieu et place des dirigeants sociaux, n’est recevable à solliciter la réparation du préjudice subi par le débiteur.

Nous allons successivement examiner ces deux questions.

I. La demande de réparation refusée au débiteur

Selon l’article L 641-9, I du Code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

L’alinéa 2 ajoute que « toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime ».

Cette solution est parfaitement logique puisqu’une telle faculté est constitutive d’un droit attaché à la personne du débiteur.

L’article L. 641-9, I alinéa 2, du Code, dans la rédaction que lui donne la loi de sauvegarde des entreprises, a supprimé la réserve contenue dans la loi de 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW) selon laquelle le débiteur devait limiter son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile. En effet, cette réserve était apparue « peu justifiée » [1]. En conséquence, il semblait que non seulement le débiteur pouvait se constituer partie civile, mais, en outre, qu’il pouvait demander une indemnisation.

Telle n’a pas été la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Par un premier arrêt du 9 mars 2016 [2], elle a jugé que « le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; par conséquent, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils ».

C’est la solution qu’elle réaffirme dans l’arrêt du 24 juin 2020. L’action du débiteur doit se limiter à soutenir ou déclencher l’action publique. Il ne peut solliciter des dommages et intérêts. Le droit personnel du débiteur échappe au dessaisissement. Or constitue un tel droit celui de se constituer partie civile pour déclencher ou soutenir l’action publique afin d’établir la culpabilité d’un prévenu.

En revanche, l’indemnisation du préjudice est quant à elle de nature strictement patrimoniale. Par conséquent, il s’agit d’une action soumise comme telle au dessaisissement, lequel désigne, selon un auteur ayant consacré sa thèse à la question [3], « la mesure de garantie de l’intérêt collectif des créanciers tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun » [4]. Le dessaisissement présente donc un lien direct avec le gage commun, dont le liquidateur a la charge de la conservation et à la reconstitution. Par conséquent, dès lors que l’action met en jeu le gage commun des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut agir. Par voie de conséquence, cela entraîne l’irrecevabilité de l’action du débiteur et, s’il est une personne morale, de son représentant statutaire.

II. L’irrecevabilité de la demande de réparation émanant du mandataire ad hoc

Dans l’affaire soumise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un mandataire ad hoc avait été désigné pour exercer l’action civile et il entendait obtenir l’indemnisation du préjudice des sociétés dont il avait été nommé mandataire ad hoc. Ce droit lui avait été reconnu par les juges du fond.

La présence de cet organe apparaissait pourtant insolite. En effet, la liquidation judiciaire n’était pas clôturée. Alors pourquoi avoir nommé ce mandataire ad hoc ?

Les textes applicables aux faits de l’espèce sont ceux issus de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, non ceux de la loi du 25 janvier 1985.

L’article L. 641-9, II, alinéa 1er, du Code de commerce indique que « lorsque le dirigeant est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ».

Un rappel historique est nécessaire pour comprendre ce qui a pu, en l’espèce, expliquer qu’un mandataire ad hoc soit désigné.

En droit des procédures collectives, sous l’empire de la législation du 25 janvier 1985, une difficulté se présentait. En effet, l’article 1844-7, 7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), tel qu’il résulte de la rédaction que lui a donnée la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, prévoit que « la société prend fin […] 7° par l’effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ».

Pour sa part, l’article 1844-8 du Code civil (N° Lexbase : L2028ABQ), dans la rédaction de la loi du 5 janvier 1988, disposait, en son alinéa 1er, que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation ». L’alinéa 2 prévoit la désignation d’un liquidateur. Il s’agit là d’un liquidateur, au sens du droit des sociétés.

Par conséquent, la combinaison des articles 1844-7, 7° et 1844-8 du Code civil conduisait à désigner un liquidateur au sens du droit des sociétés ou un mandataire ad hoc pour l’exercice des droits propres d’une société dissoute par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire.

Si le débiteur, qui était une société, voulait se constituer partie civile, la désignation d’un mandataire ad hoc s’imposait.

C’est la solution qui a été suivie en l’espèce. Avant la loi de sauvegarde des entreprises, il avait en effet été jugé que le dirigeant social n’était plus maintenu en fonction en cas de liquidation judiciaire, du fait de la dissolution de la société qu’elle entraînait. Il en résultait l’obligation de faire nommer un mandataire ad hoc pour représenter la société débitrice poursuivie au pénal [5].

Cependant, si la solution a été justifiée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, et que la force de l’habitude a pu conduire à poursuivre au-delà son application, elle n’était plus d’actualité, sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005.

La loi de sauvegarde a en effet écarté l’application mécanique de l’article 1844-8 du Code civil en décidant que, par principe, le dirigeant social en fonction le demeurait pendant le cours de la liquidation judiciaire.

Par conséquent, il n’y avait pas ici matière à désigner un mandataire ad hoc.

En outre, ce mandataire ad hoc ne pouvait avoir d’autres fonctions que de représenter le débiteur au titre de ses droits propres ou de ses droits personnels. En revanche, il ne pouvait représenter le débiteur au titre de ses droits patrimoniaux, du fait du dessaisissement. Ce pouvoir n’appartient qu’au seul liquidateur.

La conclusion s’impose dès lors : ce mandataire ad hoc désigné alors que la liquidation judiciaire des sociétés recherchant une indemnisation n’est pas clôturée, est irrecevable à demander l’indemnisation au nom des sociétés qu’il représente, car il ne défend que leur intérêt personnel et leur intérêt propre, non leur intérêt patrimonial, la défense de ce dernier n’appartenant qu’à l’organe de défense de l’intérêt collectif des créanciers, encore en fonction, à savoir le liquidateur.

[2] Cass crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631, FS-P+B (N° Lexbase : A1670Q7Y), Gaz. Pal., 12 avril 2016, n° 14, p. 66, note D. Voinot ; D., 2016, 1606, n° 6, note Pichon.

[3] B. Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire – contribution à l’étude de la situation du débiteur sous procédure collective, P.-M. Le Corre (dir.), thèse, Nice 2019, n° 739.

[4] Sur la définition de l’action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers, Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8367NIQ) ; D., 2015, actu 1205, note A. Lienhard ; D., 2015, pan. 1974, note P.-M. Le Corre et 1977, note F.-X. Lucas ; D., 2015, études, 2207, note Tréard ; Gaz. Pal., 21 juillet 2015, n° 200, p. 28, note Ch. Gailhbaud ; Gaz. Pal. entrep. en diff., 20 octobre 2015, n° 291, p. 29, note I. Rohart-Messager ; Act. proc. coll., 2015/12, comm. 184, note F.-X. Lucas ; JCP E 2015, chron. 1422, n° 7, note Ph. Pétel ; JCP E, 2015, 1522, note S. Le Gac-Pech ; Gaz. Pal., 2015, 3143, note J. Théron ; Rev. proc. coll., 2016, comm. 73, note Jacotot ; P.-M. Le Corre, in chron., Lexbase Affaires, juillet 2015, n° 432 (N° Lexbase : N8395BUH).

[5] Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, FS-P+F (N° Lexbase : A4470ESD).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474037

[Brèves] Ordonnance de protection : nouvelle modification des modalités de convocation du défendeur !

Réf. : Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du Code de procédure civile et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : Z791919W)

Lecture: 2 min

N4064BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juillet 2020

► Publié au Journal officiel du 4 juillet 2020, le décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifie les articles 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6250LXR) et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7167A49), afin de prévoir que la signification de la date de l'audience au défendeur doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent l'ordonnance fixant la date d'audience, supprimer la sanction de la caducité et permettre une signification gratuite de l'ordonnance de fixation de la date d'audience sur ordonnance de protection valant convocation du défendeur à l'audience.

La publication de ce texte répond ainsi aux vives critiques qui avaient été formulées à l’encontre du décret n° 2020-636, du 27 mai 2020, portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2138LXH), dénonçant en particulier le délai de 24 heures prévu pour convoquer le défendeur, jugé trop bref, et qui avaient incité la Garde des sceaux à s’engager publiquement à publier un autre décret corrigeant le premier (cf. Adeline Gouttenoire, L’ordonnance de protection : une véritable mesure d’urgence, Lexbase, Droit privé, n° 828, juin 2020 N° Lexbase : N3763BYZ).

Le décret du 3 juillet 2020 modifie donc les modalités de convocation du défendeur prévues à l'article 1136-3 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020.

Le nouvel article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit alors que l'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée au défendeur par voie d'huissier à l'initiative de l'avocat du demandeur, ou du greffe s'il n'est pas représenté ou assisté, ou du ministère public s'il est à l'origine de la requête, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3.

La signification au défendeur de l'ordonnance fixant la date d'audience doit intervenir au plus tard dans un délai de deux jours (au lieu du délai de 24 heures initialement prévu).

Par ailleurs, le décret met à la charge de l'Etat le coût de la signification de l'ordonnance fixant la date de l'audience, dont la remise au défendeur vaut convocation à l'audience.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474064

[Brèves] Appréhension des revenus réputés distribués par le seul maître de l’affaire : vers une présomption irréfragable ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 juin 2020, 432815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78583PQ)

Lecture: 5 min

N3985BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Sarah Bessedik

Le 08 Juillet 2020

► Par décision du 29 juin 2020, le Conseil d’État vient rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la personne reconnue maître de l'affaire est présumée avoir appréhendé la totalité des revenus réputés distribués par la société ;

Il s’agit en principe d’une présomption simple, reste à savoir sous quelle condition elle peut être renversée.

Selon l’article 109-1-1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU), sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

Cette disposition s’applique donc aux bénéfices qui, ne donnant pas lieu à une distribution apparente, sont pourtant transférés aux associés et actionnaires ou à des tiers.

Ainsi, la question soumise aux juges était de savoir si cette présomption de qualité de maître de l’affaire pouvait être renversée en l’absence d’appréhension effective des sommes distribués par le contribuable.

Le Conseil d’État réuni en ses 8° et 3° chambres répond par la négative. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

Résumé des faits : en l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité et d’un examen de la situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a procédé à une réintégration dans les revenus de capitaux mobiliers taxables entre les mains de M. A, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Red Advisors Ltd au titre de l’exercice clos en 2010. Ces sommes ont donc été regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé, que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.

Le contribuable a avancé qu’il n’a pas été en mesure de disposer effectivement, au cours de l’année 2010, des revenus qu’il est réputé́ avoir appréhendé en sa qualité́ de seul maître de l’affaire.

Décision : toutefois, le Conseil d’État au soutien de la cour d’appel administrative se fondera sur le fait que le contribuable disposait du pouvoir d’engager juridiquement la société Red Advisors Ltd à l’égard des tiers, qu’il détenait seul la signature du compte bancaire que la société avait ouvert auprès d’une banque suisse et qu’il avait été en mesure d’opérer des retraits d’espèces depuis ce compte.

La démonstration de l’absence de disposition effective des sommes réputées distribuées est sans conséquence dès lors que le contribuable avait la liberté d’en disposer.

Contexte ; à noter que dans une décision du même jour (CE 8° et 3° ch.-r., 29 juin 2020, n° 433827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78653PY), les deux mêmes chambres du Conseil d’État poussent ce raisonnement en affirmant cette fois que la circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est sans incidence s’il n’est pas établi que les sommes réputées distribuées ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts (CGI, art. 109-1-2° du CGI).

Ainsi peut-on en déduire que, pour renverser la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués par le seul maitre de l’affaire, il est nécessaire de prouver non seulement que le contribuable n’a pas disposé effectivement des sommes, mais qu’en plus, il n’en avait pas la libre disposition. Les possibilités de renverser la présomption se durcissent à tel point que l’on pourrait parler de présomption absolue.

Aussi, bien que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de rendre plusieurs décisions sur la notion de maître de l’affaire :

- CE 8° ss., 3 juin 2015, n° 370699, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1995NK4) ;

- CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 391240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7768RSI) ;

| À lire, V. Daumas, Sur la notion jurisprudentielle de maître de l'affaire, Conclusions, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 665 (N° Lexbase : N3976BW8) |

- CE 8° et 3° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9148RZT) ;

| À lire, J. Bellaiche, Ambigüités à propos de la présomption pesant sur le maître de l'affaire, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° 670 (N° Lexbase : N4504BWQ). |

- CE Plén. 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8444TN3), il a toujours refusé de transmettre des QPC portant sur la constitutionnalité de la présomption.

| À lire, V. Daumas, Sur la notion jurisprudentielle de maître de l'affaire, Conclusions, Lexbase Fiscal, mars 2017 ; n° 693 (N° Lexbase : N7398BWW). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473985

[Brèves] TEOM excédentaire : office du juge de l'impôt saisi, par la voie de l'exception, de la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 424288, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10563Q8)

Lecture: 5 min

N4007BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Juillet 2020

► Pour vérifier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses.

Résumé des faits : en l’espèce, deux sociétés, qui possèdent chacune un immeuble situé à Albertville, ont sollicité la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée pour 2014. Le tribunal administratif rejette les demandes des sociétés.

Après avoir constaté l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région d'Albertville fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 au motif que le produit de la taxe excédait de 21 % les dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu'elle avait pour objet de couvrir, le tribunal a examiné la demande de l'administration fiscale tendant à la substitution du taux voté pour 2013 au taux voté pour 2014 et a jugé que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné.

Solution : le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que, par ses jugements du 17 février 2017 mentionnés, il avait jugé que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné. A tort selon le Conseil d’État. En effet, un contribuable peut toujours exciper de l'illégalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'y fasse obstacle un jugement même définitif statuant sur la même délibération par la voie de l'exception dans une autre instance.

Le tribunal administratif a par ailleurs écarté, comme non pertinents, les éléments tirés d'un rapport de la Cour des comptes et, d'autre part, jugé que la prise en charge excessive de déchets non ménagers ne résultait pas de l'instruction, pour en déduire que le taux de la taxe pour l'année 2013 n'était pas manifestement disproportionné. Une nouvelle fois à tort selon le Conseil d’État. Le tribunal administratif n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour demander à la communauté de communes de la région d'Albertville de lui fournir les éléments comptables permettant d'estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères.

Contexte : sur cette question de TEOM excédentaire, un long contentieux précède cette nouvelle décision du Conseil d’État. Par un arrêt du 31 mars 2014 (CE 8° et 3° ssr., 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA), le Conseil d’État est venu apporté des clarifications concernant le champ d’application et la détermination du taux de la TEOM en jugeant que la TEOM devait financer sans excédent manifeste le coût du service public de gestion des déchets.

Par la suite le Conseil d’État a précisé la règlementation applicable en matière d’enlèvement des ordures ménagères (CE 8° ch., 28 février 2018, n° 408016, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9518XEA).

La même année le Conseil d’État a précisé que :

- la somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement n’a pas à être prise en compte au titre des recettes du service (CE 8° et 3° ch.-r., 25 juin 2018, n° 414056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105XTE) ;

- le caractère proportionné de ce taux s’apprécie en fonction des éléments dont disposait la collectivité à la date de la délibération fixant ce taux (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 415274, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6335XYB) ;

- la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale, le juge doit rechercher si le produit de la TEOM n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 413897, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6321XYR).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474007

[Brèves] Eric Dupont Moretti, nouveau ministre « des libertés »

Lecture: 3 min

N4077BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie Le Guerroué

Le 09 Juillet 2020

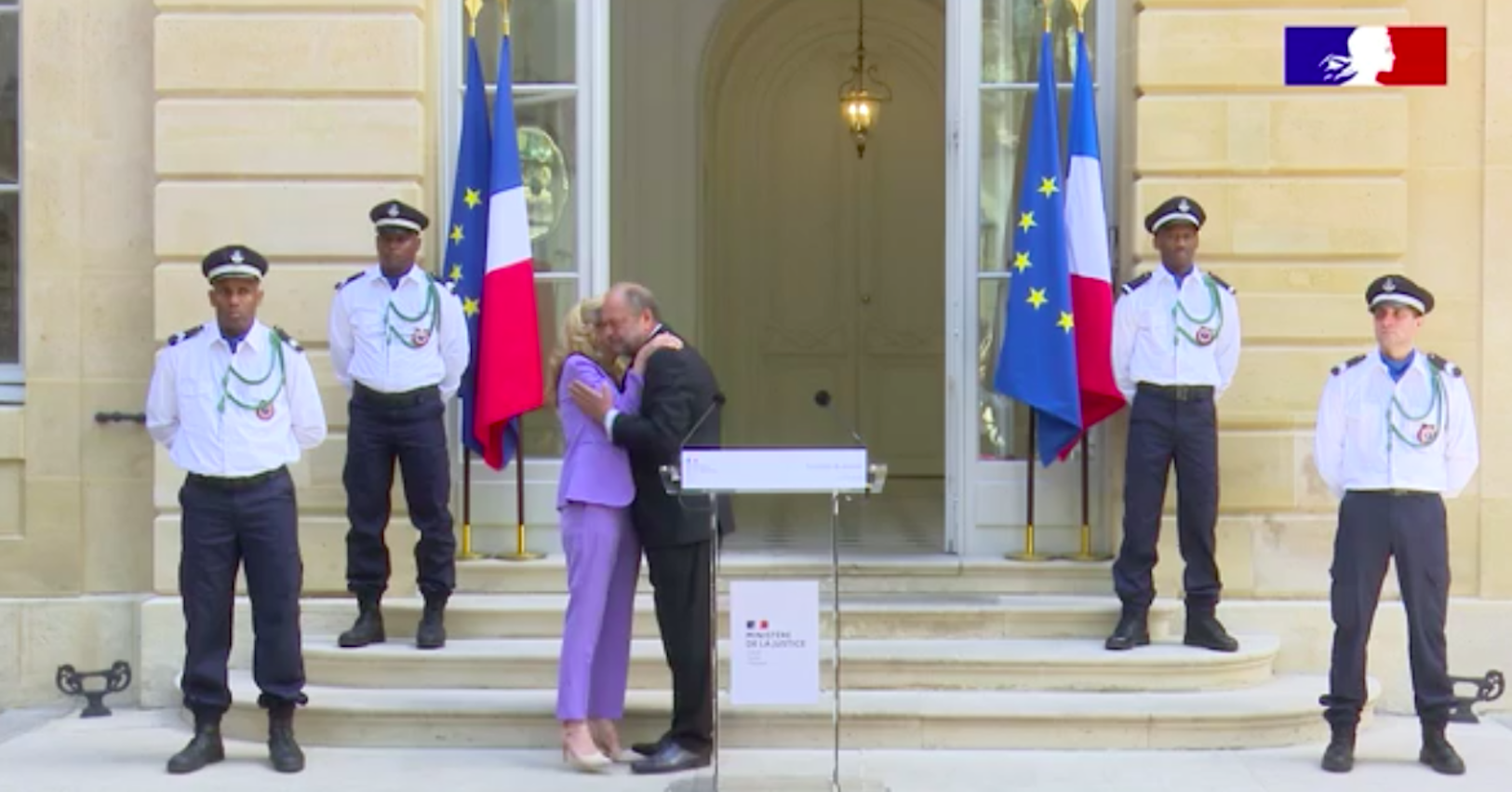

« Ce n’est pas le ministère de la guerre, même si j’ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés ».

C’est avec ces premiers mots que le nouveau ministre de la Justice a pris ses nouvelles fonctions mardi 7 juillet 2020 place Vendôme. Eric Dupond-Moretti succède ainsi à Nicole Belloubet en poste depuis le 21 juin 2017.

Lors de cette passation de pouvoirs, la désormais ancienne Garde des Sceaux a rappelé les réformes engagées sous son ministère et, particulièrement, la « loi de programmation et de réforme pour la Justice » avec l’augmentation du budget de la Justice de 23 %, la réorganisation du service public de la Justice, le défi du numérique et la réforme des peines. Elle a, ensuite, passé le relai au nouveau ministre sur des dossiers majeurs : le Code de la justice pénale des mineurs, l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, le parquet européen, la juridiction environnementale, l’application de la loi « Justice », la mission « Perben » et les deux projets de réformes constitutionnelles dont la réforme du parquet.

Nicole Belloubet a enfin souligné la nécessité d’une « communauté judiciaire unie » pour mener à bien ces chantiers.

C’est la base même de cette unité que le nouveau ministre a voulu poser en rappelant qu’il ne « faisait de guerre à personne ». Répondant ainsi aux craintes de la présidente de l’Union syndicale de la magistrature qui a vu dans sa nomination « une déclaration de guerre ».

Celui qui connait la Justice « humainement, intimement et charnellement » et dit en avoir vu le « meilleur et le pire » et notamment « les conditions de travail déplorables dans lesquels se débattent quotidiennement magistrats et greffiers » a exprimé son souhait d’améliorer la Justice française « en [gardant] le meilleur et en [changeant] le pire ».

Il a ainsi détaillé sa feuille de route avec la remise à plat de l’ordonnance de 1958, la réforme « tant attendue » du parquet, la PMA et la réforme de l’ordonnance de 1945.

Il a indiqué son souhait de voir « les enquêtes préliminaires [restées] préliminaires pour qu’elles ne soient pas éternelles comme c’est parfois le cas » faisant ici référence à l’enquête du parquet national financier dans laquelle il a avait été mis sur écoute. Il a ajouté qu'il demanderait à la Direction des affaires criminelles et des grâces de lui faire des propositions en ce sens.

C’est aussi, le renforcement de la présomption d’innocence et du secret de l’enquête que le nouveau ministre a appelé de ses vœux. « La Justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias » a-t-il rappelé. Ajoutant et empruntant les mots de François Mitterrand : « l’honneur des hommes pas plus aujourd’hui qu’hier ne mérite d’être jeté aux chiens ». Le nouveau ministre n’a pas manqué d’ajouter son souhait de voir les victimes systématiquement entendues et de voir restaurer le secret professionnel des avocats. Il a, enfin, rappelé les « conditions de vie inhumaines et dégradantes » des prisonniers et assuré de son « indéfectible soutien » le personnel pénitentiaire à qui il a réservé sa première visite de ministre. Il a assuré aux professionnels de la Justice qu’il serait le Garde des Sceaux du dialogue et qu’il accepterait la contradiction. Les derniers mots du Garde des Sceaux n’ont pas été sans raisonner avec l’actualité de ces derniers mois et la dénonciation du racisme au sein des forces de l’ordre : « Je serai un Garde des Sceaux de sang mêlé, mon ministère sera aussi celui de l’antiracisme et des droits de l’Homme ».

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474077

[Brèves] CJUE : la période d’éviction entre la date du licenciement et la date de réintégration ouvre droit à congés payés

Réf. : CJUE, 25 juin 2020, aff. jtes C-762/18 et C-37/19 (N° Lexbase : A33683PG)

Lecture: 3 min

N4027BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 10 Juillet 2020

► Un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Les faits. En Bulgarie, l’employée d’une école est licenciée le 29 avril 2004 puis réintégrée dans son poste le 10 novembre 2008 lorsque son licenciement est déclaré illégal. Elle est de nouveau licenciée quelques jours plus tard mais ne conteste pas son licenciement. La requérante saisit les juridictions bulgares aux fins d’obtenir une indemnité au titre de 285 jours de congés annuels payés non utilisés pour la période du 30 avril 2004 au 13 novembre 2008. L’ensemble des recours de la requérante sont rejetés. Selon elle, la Cour suprême de cassation bulgare aurait dû faire application de l’article 7 de la Directive n° 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) qui garantit le droit à un congé annuel de quatre semaines à tout travailleur.

La question préjudicielle. La juridiction, saisit en dernier ressort, décide de surseoir à statuer afin de saisir la CJUE de deux questions préjudicielles :

- le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration dans son emploi, même si, pendant cette période, il n’a pas effectivement travaillé au service de l’employeur ?

- le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur, dans les circonstances décrites, a droit à une indemnité pécuniaire en substitution des congés annuels payés non utilisés au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration ?

La position de la CJUE. La Cour répond par l’affirmative aux deux questions. Elle estime que la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration du travailleur dans son emploi doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. Par conséquent, un travailleur illégalement licencié puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, a droit au congé annuel payé acquis durant cette période.

La Cour relève que, si le travailleur réintégré est à nouveau licencié ou si sa relation de travail, après la réintégration, cesse pour quelque raison que ce soit, il a droit à une indemnité pour les congés annuels payés non pris qui ont été acquis dans la période allant du licenciement illégal à la réintégration. La Cour précise, toutefois, que, si le travailleur, au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, a occupé un nouvel emploi, il ne pourra faire valoir ses droits au congé annuel payé correspondant à la période pendant laquelle il a occupé cet emploi qu’à l’égard du nouvel employeur.

|

Remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, FS-P+B N° Lexbase : A1575WTI ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672, F-D N° Lexbase : A9697YUP), qui considère que la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvre uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permet pas d’acquérir des congés payés. v. Les sanctions du licenciement nul, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4). |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474027

[Brèves] Appel à jour fixe à l’encontre d’une ordonnance du JME, statuant sur la compétence de sa juridiction dans une procédure en paiement de prestations de services ayant aboutie à la libération d’otages enlevés par Al-Qaïda

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.624, F-P+B+I (N° Lexbase : A55923Q8)

Lecture: 5 min

N4053BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Juillet 2020

► Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

► L’application des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile, spécifique à l’appel d’une ordonnance d’un JME statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence ;

► Elle est sanctionnée par la caducité de l’appel, sauf en cas de force majeure.

Faits et procédure. Des salariés d’une société ont été enlevés au Niger, et cet enlèvement a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). La société Sogea Satom a recouru aux services d’un ancien colonel de l’armée française pour tenter d’obtenir la libération des otages, ce dernier étant également le dirigeant de la SARL Opérations et organisations spéciales (Opos). Il a alors constitué une équipe opérationnelle avec son réseau de Touaregs. En février 2011, trois otages ont été libérés. Les honoraires prévus pour ces services ont été réglés. En octobre 2013, quatre autres otages ont été libérés, mais les intervenants affirment ne pas avoir obtenu de paiement pour leurs prestations.

Après avoir tenté plusieurs recours amiables, le dirigeant, a assigné en son propre nom, la société Orano cycle, anciennement dénommée Areva NC, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de la somme de 1 596 000 euros, avec intérêts, et celle de 500 000 euros au titre de dommages et intérêts. Il a attrait en intervention forcée la société Areva SA.

Un incident portant sur l’incompétente du tribunal de grande instance de Nanterre au profit d'une juridiction arbitrale, ou à titre subsidiaire le tribunal de commerce de Nanterre, a été soulevé par la société Areva NC.

Par conclusions, la société Opos, est intervenue volontairement à l’instance. Le ministère public a émis un avis, estimant que le tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent.

Le demandeur a déposé une demande d’enquête ordinaire devant le juge de la mise en état, prétention soutenue par le chef de l’équipe opérationnelle qu’il avait recruté pour cette mission. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

Le juge de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire.

Le conseil du demandeur et de la société Opos, ainsi que celui du chef d’équipe, ont indiqué être favorables à cette mesure. Les défenderesses se sont prononcées en indiquant êtres favorables à une mesure judiciaire ou conventionnelle concernant le demandeur et la société Opos, mais opposées à une médiation avec le chef de l’équipe opérationnelle.

Le juge de la mise en état, a, par ordonnance, dit que le tribunal saisi était compétent pour connaître ce litige, sur application de l’article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6760LE4).

Les défenderesses ont interjeté appel contre cette décision.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (N° Lexbase : A2710YRS), de déclarer caduque leur déclaration d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu’elle vise le chef de décision disant que la juridiction saisie était compétente pour connaître du litige. Elles énoncent dans un premier temps, que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’un appel dans les formes et modalités fixée par les articles 776 (N° Lexbase : L9107LTH) et 905 (N° Lexbase : L2324LUM) du Code de procédure civile, et non selon les modalités des articles 83 et suivants du même code, qui vise l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence. Dans un second temps, les demanderesses portent leur argumentation sur le droit à l’accès au juge d’appel, en violation de l’article 6 § 1, de la CEDH ([LXB=L7558AIR)]).

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), la Cour suprême rejette le pourvoi, précisant que les sociétés appelantes, ne se prévalaient d’aucun moyen pris d’un risque d’atteinte portée à leur droit à un procès équitable, et qu’elles ne s’étaient pas conformées à ces prescriptions. Elle considère alors que la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée à bon droit par les juges d’appel.

Les Hauts magistrats allant jusqu’à indiquer que dans le cas d’espèce la force majeure « ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, qui est un professionnel avisé, et que les dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celui de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé».

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:474053

[Brèves] Valeur des conclusions remises par RPVA comportant une mention erronée du numéro RG

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.745, F-P+B+I (N° Lexbase : A56813QH)

Lecture: 4 min

N3990BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Juillet 2020

► Encourt la censure l’arrêt d’appel prononçant la caducité de la déclaration d’appel, en écartant les conclusions d’appelant transmises dans les délais requis, mais comportant une mention erronée du numéro du répertoire ; Les juges d’appels ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas ;

La communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant des actes mis à leur charge par le Code de procédure civile, de sorte qu’aucun raisonnement par analogie avec l’ancien système « papier » ne peut être effectué.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel de deux jugements rendus par un conseil de prud’hommes dans des litiges l’opposant à deux anciens salariés, ayant fait le choix du même conseil pour défendre leurs intérêts. L’employeur a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l’une des deux déclarations d’appel, faute de remise au greffe des conclusions d’appelant avant l’expiration du délai imposé par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel Rennes, d’avoir violé l’article 908 du Code de procédure civile, en confirmant l’ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel. Dans les faits d’espèce, l’appelant avait communiqué ses conclusions au greffe et à son contradicteur, avec une mention erronée portant sur la mention du numéro du répertoire (n° RG). Parmi les arguments invoqués, le demandeur énonce que l’article 908 du Code de procédure civile, exige simplement que les conclusions soient remises au greffe de la cour d’appel dans les délais requis, sans énoncer d’autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu’elles doivent comporter. Il rajoute que le texte sanctionne par la caducité, l’absence de conclusions, et non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur ces dernières. L’employeur avait donc bien remis ses conclusions dans le délai de trois mois, à compter de sa déclaration d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique, les Hauts magistrats précisent que la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions transmises par RPVA qui figurent en pièce jointe d’un message électronique. Ce dernier fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant les conclusions en pièce jointe.

Ils soulèvent également, que les juges d’appel ont retenu que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions au greffe, ni adressé ces dernières à la partie adverse, dès lors, qu’au moment de leur remise au greffe effectuée par RPVA, ces dernières comportaient par erreur le numéro d’une autre affaire, opposant le même employeur.

Enfin, elle relève que la cour d’appel n’a pas porté le débat sur l’indication erronée du numéro de répertoire figurant sur les conclusions, mais sur le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure, mettant en avant, que cela revenait à plaider l’absence de grief, compte tenu du fait que le conseil de l’intimé était le même dans les deux dossiers, et rappelant qu’elle est inopérante en matière de caducité.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU), 908 (N° Lexbase : L7239LET) et 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) du Code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (N° Lexbase : L9025IPX), la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.

| Cet arrêt fera l'objet dans la prochaine revue n° 832 Lexbase Privé d'un commentaire groupé avec l’arrêt n° 19-16.336, rédigé par Y. J. Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473990

[Brèves] Compétence territoriale de la juridiction devant prononcer des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-21.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A56353QR)

Lecture: 2 min

N4014BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Juillet 2020

► Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ([LXB=L1497H49]), est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Faits et procédure. Dans le but de céder sa participation au sein du groupe In Extenso, la société Deloitte, a organisé un appel d’offres auprès de divers acquéreurs. Suspectant des irrégularités dans la procédure ayant abouti au choix de la banque Crédit agricole, la société Fiducial a assigné la société Deloitte devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de voir ordonner des mesures d’instructions. La défenderesse, a soulevé une exception d’incompétence territoriale, et le juge des référés s’est déclaré incompétent. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.