[A la une] Et après...?

Lecture: 4 min

N3093BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Eric Morain, avocat au barreau de Paris, avocat associé, Carbonnier Lamaze Rasle & Associés

Le 29 Avril 2020

Il était tellement tentant - et aussi signifiant de nos peurs - de penser que le monde d'après serait meilleur. Le temps passant, la trésorerie s'asséchant, les mesures économiques gouvernementales passant sous nos yeux rougis de lecteurs du JO en nous oubliant allègrement, beaucoup en viennent à penser qu'il pourrait être pire. La récente enquête initiée par le CNB auprès de l'ensemble des barreaux en est l’exemple le plus frappant : 28 % des avocats déclarent vouloir changer de profession après la crise, et 11 % fermeront leur cabinet ou feront valoir leurs droits à la retraite, soit un total de plus de 27 000 avocats sur les quelques 70 000 que compte la profession en France.

Je le crois : nous allons assister en direct et impuissants à une véritable transformation majeure de l'ensemble de la profession d'avocat. Une sorte de changement d'ère. Soudaine. Brutale. Inédite. Douloureuse.

Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés... ça signifie que beaucoup mourraient quand même. Les chiffres de la profession sont là : une majorité écrasante d'exercice libéral sous forme de collaboration, ce fameux statut défendu pendant des années avec un jusqu'au-boutisme que chacun paye aujourd’hui, à commencer par les plus jeunes d'entre nous. Le "modèle" si répandu de l'avocat avec un collaborateur et demi vient d'exploser en plein vol. Et l'on peut gloser sans fin sur une poignée de grosses firmes ayant voulu baisser unilatéralement et donc abusivement les rétrocessions de leurs collaborateurs mais on ne parlera pas des centaines de nouveaux dossiers qui grossiront le rôle de la chambre des redressements civils laissant sur le carreau des milliers d'avocats. Le salariat était tellement vécu comme une infamie, survivance d'une époque où l'on posait sa plaque et où l'on était notables... Quelle modernité !

Ajoutons à cela des charges fixes d'une extrême lourdeur ponctionnant notre trésorerie aussi inexorablement qu'une échéance trimestrielle de TVA et qui sont la caractéristique commune de toutes nos structures : salaires des personnels administratifs, rétrocessions, loyers, charges sociales, abonnements. A ce premier constat cruel, s'ajoute le retard numérique de notre Justice qui est abyssal. Ayant pu échanger avec plusieurs avocats britanniques pendant cette crise, ceux-ci m'ont raconté leurs audiences quotidiennes en visio-conférence avec les magistrats, tout degrés de juridiction confondus. Alors que nos juridictions civiles, pénales, commerciales, familiales, prud’homale fonctionnent en mode dégradé et qu'il faut saluer celles et ceux, greffiers, juges, procureurs et avocats, qui ont assuré la permanence et les urgences d'un service public considéré pourtant comme non essentiel, ni même dans les 17 chantiers prioritaires du déconfinement annoncés par le Gouvernement. A quel degré de civilisation sommes-nous tombés pour considérer la Justice comme n'étant pas de première nécessité en tout temps, même et surtout par gros temps ? Alors que nos pièces jointes sont bloquées à plus de 4 Mo, qu'on commande encore des CD-ROM, qu'on reçoit des télécopies et que beaucoup de magistrats s'offusquent encore qu'on leur écrive sur leur adresse @justice.fr... Le parallèle a souvent été fait avec nos services de soins et de santé malades des coupes budgétaires et le service public de la Justice exsangue de moyens. Il n'y a pas que ça. Il a été rappelé pendant cette crise la chute vertigineuse des consultations médicales cardiaques ou neurologiques. Les médecins alertant les patients de continuer à consulter, à se rendre aux urgences et à ne pas transiger sur leur santé, au prétexte de l'épidémie. C'est ce qui se passe pour les justiciables. Ils n'ont de cesse de transiger sur leurs droits : trop loin, trop coûteux, trop lent, trop long, trop complexe. Si la transaction médicale affecte directement la santé de nos concitoyens, la transaction sur leurs droits crée un mal d'un autre ordre, plus profond et plus dangereux car il affecte directement la confiance en l'Etat de droit et en la démocratie. Et par là-même c'est la paix publique qui se trouve en danger. Nous avons à repenser non seulement le modèle économique de nos cabinets - faut-il des locaux aussi vastes ? -, repenser nos modes de travail - tiens donc, le télétravail ça fonctionne plutôt ? -, nos relations avec nos collaborateurs - qui auraient bénéficié du chômage partiel s'ils avaient été salariés, allégeant ainsi nos coûts - mais également à être les acteurs incontournables d'une réelle modernisation de la Justice entraînant dans notre sillage magistrats et greffiers qui auront, autant que nous à y gagner. Débarrassés alors de contingences, de lenteurs et de blocages techniques d'un autre siècle et indignes de la 6ème puissance mondiale mais hélas conforme au 14ème rang sur 28 en Europe s’agissant du budget alloué à la Justice, nous pourrons nous recentrer sur notre expertise en humanité et répondre à l'écho de Jacques Vergès parlant de l’avocat de demain et que chaque magistrat peut aussi faire sien :

« J'aimerais faire l'éloge de l'avocat du futur, capable de comprendre tous les hommes, [...] magicien et poète, toujours en mouvement et assumant mieux que personne l'humanité tout entière ».

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473093

[Brèves] Seconde loi de finances rectificative pour 2020 : mesures fiscales relatives aux abandons de loyer et accessoires

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 3 (N° Lexbase : L7438LWE)

Lecture: 2 min

N3168BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Julien Prigent

Le 05 Mai 2020

► La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 3 fixe le sort des abandons de créances de loyers en matière de détermination des revenus imposables.

Ces dispositions concernent plus précisément les abandons de créances, dans leur intégralité, de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque (i) l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou (ii) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions prédéfinies, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. En outre, pour les revenus fonciers, lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bailleur doit pouvoir justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

Selon ces nouvelles dispositions, les abandons de ces créances ne constituent pas des revenus fonciers imposables (CGI, art. 14 B, nouv. N° Lexbase : L7515LWA) ou des recettes imposables au titre des bénéfices des professions non commerciales (CGI, art. 92 B, nouv. N° Lexbase : L7521LWH).

Ils constituent une charge déductible pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB) et pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 93 A, nouv. N° Lexbase : L7518LWD).

Concernant le locataire, l’article 209 du Code générale des impôts (N° Lexbase : L7520LWG) est modifié pour majorer le plafond d’un million d’euros d’imputation des déficits antérieurs du montant des abandons de ces créances de loyer et accessoires.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473168

[Point de vue...] Un virus qui contamine nos institutions et affaiblit leurs défenses immunitaires, une triste allégorie du régime des détentions provisoires en temps de crise sanitaire

Lecture: 10 min

N3034BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Romain Boulet, Avocat à la Cour, Membre de l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP)

Le 29 Avril 2020

Face à l’épidémie de covid-19, les avocats pénalistes ont vu leur pratique bouleversée au quotidien. Il a fallu s’adapter, redéfinir nos modes de fonctionnement et de communication avec les magistrats, les greffiers et nos clients. La suppression des audiences, l’impossibilité d’accéder aux tribunaux, la difficulté de rentrer en maison d’arrêt et le nécessaire recours au télétravail ont été rapidement assimilés.

En revanche, il n’était guère attendu que nos institutions vacillent. C’est pourtant ce que les lois organiques de mars dernier ont engendré.

L’État de droit repose sur des principes fondamentaux censés résister en période de crise : c’est précisément en des temps troublés qu’ils doivent faire la preuve de leur solidité.

Ils ont volé en éclat en quelques jours.

Il y eut la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6014LWN) suspendant les délais de traitement des questions prioritaires de constitutionnalité. Théoriquement, le Conseil d’État et la Cour de cassation avaient trois mois pour transmettre ces questions au Conseil constitutionnel, lequel avait à nouveau trois mois pour statuer.

Ces délais, indispensables garde-fou pour juger si une disposition législative est conforme à la Constitution, donc à notre socle des Droits de l’Homme, sont suspendus jusqu’au 30 juin.

C’était un premier motif d’inquiétude.

Plus concrètement, sur le fondement d’une loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance n° 2020-206 du 25 mars portant adaptation des règles de procédure pénale (N° Lexbase : L5730LW7) est venue modifier notamment les dispositions relatives à la détention provisoire.

Rappelons brièvement que la détention provisoire est régie par les articles 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale qui encadrent strictement les conditions et les délais dans lesquelles un mis en examen, présumé innocent, peut être incarcéré. Cette décision ne peut être prise que par un juge des libertés et de la détention (JLD), magistrat du siège, à l’issue d’un débat contradictoire public entre le parquet et la défense. Le mandat de dépôt est de quatre mois en matière correctionnelle, un an en matière criminelle et peut être prolongé, dans certains cas définis par la loi, à l’issue de nouveaux débats contradictoires devant un magistrat du siège.

Les articles 145-1 (N° Lexbase : L4872K8X) et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale prévoient qu’en tout état de cause, les délais maximums de détention provisoire sont de 2 ans en matière correctionnelle et 4 ans en matière criminelle, pour les infractions les plus graves.

L’ordonnance du 25 mars 2020 est venue aménager les conditions de ces débats en son article 19 : compte tenu de l’état d’urgence, les débats contradictoires relatifs aux prolongations de détentions provisoires devaient se tenir par principe en visio-conférence et, exceptionnellement, sur réquisitions écrites du procureur de la République avec observations orales du conseil.

Les avocats, peu friands de ces comparutions virtuelles, considéraient qu’il s’agissait là d’un renoncement raisonnable du fait de la situation sanitaire.

L’article 16 de l’ordonnance disposait par ailleurs que les délais maximums de détention, qu’il s’agisse des délais des détentions en cours d’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement, faisaient l’objet d’une prolongation de plein droit de deux mois, trois mois ou six mois en fonction de la peine encourue.

Cette disposition était en soi plus discutable, mais les avocats étaient conscients que la paralysie des audiences devait malheureusement entraîner une augmentation des délais de comparution.

Voilà un texte clair, discutable à la marge, que nous nous apprêtions à voir appliquer par les JLD.

Dès le lendemain, une circulaire d’application du garde des Sceaux venait cependant en obscurcir l’interprétation (Circ. DACG, n° 2020-12, du 26 mars 2020, Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L6081LW7).

Il y était indiqué, contrairement à la lettre du texte, que les mandats de dépôt en cours d’exécution faisaient l’objet d’une prolongation de plein droit.

Il en résultait, selon la Chancellerie, l’annulation pure et simple de tous les débats devant les JLD.

Pareille interprétation faisait évidemment l’objet de vifs débats au sein des juridictions et conduisait à un courriel de la directrice des Affaires criminelles et des Grâces du 27 mars 2020, courriel confirmant l’inexplicable interprétation du texte de la circulaire : tous les détenus provisoires de France voyaient la durée de leur mandat de dépôt allongée de plusieurs mois sans intervention du juge !

Ainsi, les fiches pénales étaient-elles modifiées de toute urgence dans les greffes des maisons d’arrêt [1] et des individus placés en détention provisoire dans une affaire criminelle voyaient-ils le contrôle d’un juge du siège repoussé à 18 mois !

Cette interprétation, particulièrement attentatoire aux libertés publiques, dictée par le pouvoir réglementaire, ne pouvait être approuvée par les magistrats pensions-nous. Une circulaire d’application n’étant pas une norme de droit opposable aux juges du siège, son interprétation erronée ne pouvait que rester lettre morte.

Las, malgré d’innombrables requêtes des avocats en ce sens, la très grande majorité des JLD ont souscrit à cette analyse.

Certains d’entre nous ont reçu des ordonnances disant n’y avoir lieu à prolongation (celles-là étaient au moins susceptibles d’un recours devant la chambre de l’instruction [2]), la plupart ont simplement été avertis par courriel ou par téléphone que leur débat était annulé.

Si quelques juridictions ont résisté (Créteil, Rouen, Boulogne, Coutances et Douai notamment ont continué à organiser des débats [3]…), l’immense majorité des magistrats du siège se sont inclinés devant l’interprétation de la Chancellerie.

Ce fut une terrible désillusion pour les avocats, persuadés que l’indépendance des juges du siège constituait une garantie contre ce type d’agressions institutionnelles.

Des pourvois ont été formés, c’est peu dire que leur résolution est attendue avec impatience.

Parallèlement, et très rapidement, le Conseil National des Barreaux, l’Association des Avocats pénalistes, l’Union des Jeunes Avocats, le Syndicat des Avocats de France, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Observatoire International des prisons mais aussi le Syndicat de la Magistrature ont saisi le Conseil d’État en référé-liberté aux fins d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 25 mars 2020 et la suspension de sa circulaire d’application.

Il y était soutenu que la prolongation de plein droit des détentions provisoires en cours était manifestement illégale :

- en ce que l’interprétation de la circulaire était contraire à la loi d’habilitation du 23 mars 2020 qui donnait au Gouvernement la possibilité d’aménager la prolongation des détentions provisoires en cours au vu des réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat : l’ordonnance interprétée comme supprimant les débats contradictoires excédait donc les termes de la loi d’habilitation ;

- elle était contraire au droit à la sûreté et au droit à un procès équitable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et par la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent le droit de voir sa détention contrôlée par un juge et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Le débat promettait d’être riche et passionnant… il n’eut jamais lieu.

Par une ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés suprême décidait que les demandes en référé n’étaient manifestement pas fondées (!) et pouvaient être rejetées par ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’organiser une audience (CE référé, 3 avril 2020, n° 439894 N° Lexbase : A66273KN).

Loin de trancher les difficultés juridiques, le juge administratif ne les prenait même pas en compte. Il considérait que la prolongation des délais de détention maximums prévue par l’ordonnance était conforme à la loi d’habilitation et que la circulaire se contentait d’en expliciter la portée et les conséquences… sans relever la distinction entre les articles 16 et 19, ni la contradiction manifeste entre ladite circulaire et l’ordonnance !

Qu’une telle décision soit prise sans audience, sans débat contradictoire et dans le silence d’un Cabinet constituait une nouvelle gifle à la protection de nos droits fondamentaux.

Ces questions techniques, relatives à des principes essentiels de notre procédure pénale, ont cependant, ne l’oublions pas, des conséquences très concrètes pour des milliers de détenus en France [4].

En définitive, plus de 20 000 individus présumés innocents ont vu leur détention autoritairement prolongée de plusieurs mois, sans examen par un juge ni audition de leur avocat : s’ils formaient un recours devant la chambre de l’instruction, il était rejeté par ordonnance sans débat ; s’ils formaient une requête devant le Conseil d’État, elle était rejetée par ordonnance sans débat !

Au surplus, il n’a échappé à personne que les conditions de détention sont particulièrement difficiles en ce moment. Avant même l’épidémie, la France était condamnée, à nouveau, pour sa surpopulation carcérale [5].

Depuis la proclamation de l’état d’urgence, les gestes barrières et la distanciation sociale sont des vœux pieux dans un milieu où trois détenus dans une cellule de 9m² était devenu l’ordinaire.

L’insécurité est tout à la fois médicale et juridique.

Médicale parce que 76 détenus ont contracté le virus en détention, 433 en présentent les symptômes ; 204 surveillants pénitentiaires sont malades et 900 confinés à domicile ; un surveillant et deux prisonniers en sont morts [6].

Juridique parce que les magistrats ont entériné une modification arbitraire des délais de détention sans exercer leur devoir de contrôle.

A cette double insécurité s’adjoint une inégalité flagrante des citoyens devant la loi, puisque quelques juridictions éparses et isolées ont malgré tout su résister.

Comment expliquer qu’en France, en 2020, les dispositions législatives relatives à la liberté ne soient pas appliquées uniformément sur tout le territoire ?!

Toutes les digues qui doivent protéger les principes essentiels de notre droit, et notamment le recours effectif à un juge, ont cédé : cette crise sanitaire a entraîné la disparition du contrôle juridictionnel de la privation de liberté, de la première instance aux juridictions suprêmes.

Le corps judiciaire a besoin d’un remède de toute urgence, la Cour de Cassation en sera-t-elle le prescripteur ?

[1] Avec la mention ahurissante de « décision en matière pénale en date du 30/03/20 - réception mail JLD », où nous découvrions qu’un simple courriel pouvait entraîner la modification d’une fiche pénale alors qu’il nous est régulièrement répondu que nous « n’avons qu’à saisir le Tribunal Administratif » lorsque nous constatons des erreurs sur les fiches pénales de nos clients…

[2] Recours théorique puisque les présidents ont, par ordonnance insusceptible de recours, dit n’y avoir lieu à saisir la Cour sur le fondement de l’article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG), une telle décision de JLD n’entrant pas dans le champ d’application des appels possibles…

[3] Deux décisions du 7 avril 2020 méritent ici d’être relevées : un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal qui a ordonné une mise en liberté en constatant que « l’article 16 de l’ordonnance ne dispense pas d’un débat sur la prolongation » (T. corr. Epinal, 7 avril 2020) et surtout un arrêt de la chambre de l’instruction de Caen (CA Caen, 7 avril 2020) qui décide que « si la détention provisoire peut durer certes plus longtemps au total [le soulignement est de la juridiction], il appartient toujours au juge des libertés et de la détention, ou au tribunal correctionnel, ou à la chambre de l’instruction, ou au président de la chambre des appels correctionnels ou au président de la chambre de l’instruction, selon le rythme prévu par le Code de procédure pénale, de statuer sur la prolongation de la détention de l’intéressé ».

[4] Au 1er janvier 2020, sur 70 651 détenus, 21 075 étaient en détention provisoire, soit près de 30 % de la population carcérale.

[5] CEDH, 30 janvier 2020, 9671/12, JMB et autres c/ France (N° Lexbase : A83763C9), v. Y. Carpentier, Mise en demeure de la CEDH à propos du surpeuplement carcéral en France, Lexbase Pénal, mars 2020 (N° Lexbase : N2631BY4).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473034

[Brèves] Covid-19 et Québec : le CAIJ (Centre d’accès à l’information juridique) propose aux professionnels du droit un dossier spécial complet

Lecture: 1 min

N3169BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Le 29 Avril 2020

Dans le cadre de la pandémie causée par la covid-19, l'équipe du CAIJ (Centre d'accès à l'information juridique) a regroupé, au sein d’un dossier éditorial très complet, l’information juridique pertinente afin de vous accompagner. Elle est organisée par domaines de droit et sera régulièrement enrichie. Vous y trouverez notamment de l’information en matière de force majeure, de santé, de travail et emploi, de faillite et insolvabilité et de droit public et administratif ainsi que des liens utiles vers les principales sources du Gouvernement du Québec et du Canada.

Qu’est-ce que le CAIJ ?

Le CAIJ existe pour permettre aux membres du Barreau du Québec, à la magistrature et aux professionnels du droit d’accompagner leurs clients et pour contribuer à la réussite académique des étudiants en droit. En tant que courtier, le CAIJ fournit à ses membres toute l’information juridique dont ils ont besoin grâce à la force de son réseau.

Mémoire du droit au Québec, le CAIJ s’engage à acquérir les meilleurs contenus, à choisir les meilleurs outils technologiques et à répondre à toutes vos questions pour faciliter votre prise de décision. Comptant près de 52 000 titres en bibliothèque de cotravail et en ligne, le CAIJ est la plus grande source d’information juridique au Québec et figure parmi les plus importantes en Amérique du Nord.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473169

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : les adaptations de la réglementation concernant la sphère publique

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 4 min

N3092BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS), et présente plusieurs adaptations de la réglementation en matière de domaine public, de commande publique, d’urbanisme ou encore de droit électoral.

Certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, comme par exemple les structures d'accueil de la petite enfance. Pour sécuriser leur situation, l'article 20 de l’ordonnance précise d'une part, que les mesures destinées à les soutenir financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante, mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.

Concernant les entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public, celles dont l'activité est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 pourront voir suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale.

Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (CGCT, art. L. 2331-1 N° Lexbase : L9545DNT) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision.

Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles L. 1411-6 (N° Lexbase : L3969KYN) et L. 1414-4 (N° Lexbase : L9125KBL) du Code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.

L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), concernant, notamment, le régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés.

L'article complète également l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non un mois plus tard.

Enfin, à l'article 25 de l’ordonnance, la réduction de dix à cinq jours des délais de dépôts des candidatures pour l'élection des conseillers Français de l'étranger et délégués consulaires de juin 2020 prend en compte le fait que la plupart des listes des candidats ont déjà fait l'objet d'une finalisation et d'un enregistrement en mars 2020.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473092

[Brèves] Des éclairages fournis par l’Autorité de la concurrence à une association professionnelle sur ses possibilités d’action concernant les loyers de ses adhérents

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020

Lecture: 3 min

N3082BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 29 Avril 2020

► Sollicitée par une association professionnelle représentant des opticiens souhaitant intervenir au soutien de ses membres en raison des conséquences de l’épidémie de covid-19 dans leurs échanges avec les sociétés foncières concernant les loyers commerciaux, l’Autorité de la concurrence confirme que les modalités de l’intervention envisagée ne semblent pas contraires au droit de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020).

Pour rappel, compte tenu de la crise exceptionnelle liée à la pandémie du covid-19, les autorités de concurrence de l’Union européenne ont indiqué qu'elles pouvaient éclairer les entreprises de façon informelle sur la compatibilité des comportements de coopération envisagés pour répondre à cette crise avec le droit de la concurrence (cf. l’annonce de l’ECN -texte en anglais-).

Le Rassemblement des opticiens de France (ROF) a sollicité, dans ce cadre, l’Autorité au sujet d’une initiative visant à envoyer un courrier à un certain nombre de bailleurs aux fins de solliciter un aménagement des loyers commerciaux de ses adhérents.

L’Autorité relève qu’une telle démarche n’entre pas dans le champ du document-cadre publié par la Commission, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une coopération destinée à « garantir la fourniture et la distribution en suffisance de produits et de services essentiels dont la disponibilité est limitée pendant la pandémie de covid-19 et, de la sorte, remédier à la pénurie de ces produits et services essentiels résultant, d’abord et avant tout, de la croissance rapide et exponentielle de la demande » (cf. § 14 de la communication de la Commission européenne « Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de covid-19 », publié au JOUE du 8 avril 2020).

La démarche envisagée relève du champ des actions mises en œuvre par les associations professionnelles pour défendre les intérêts de leurs membres. L’Autorité retient alors, à ce titre, que le comportement consistant, pour une organisation professionnelle, à apporter des conseils, de manière générale, à ses membres, dans le contexte de la pandémie de covid-19, sur l’application de dispositions prises par les pouvoirs publics ou sur l’interprétation de contrats existants et à exprimer sa position par écrit entre, à première vue, dans le cadre de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels dont elle a la charge.

L’Autorité relève que le ROF a indiqué ne prodiguer que des recommandations générales et exposer des arguments juridiques et factuels au soutien des demandes de ses adhérents. Le ROF a par ailleurs précisé qu’il ne déterminerait pas le comportement que ses adhérents devraient adopter. Enfin, son action vise à prévenir les risques de défaillances d’entreprises en raison de la fermeture prolongée des différents points de vente ; elle ne semble pas, en l’espèce, permettre une coordination sensible des coûts des acteurs concernés. Au vu de ces éléments, la démarche envisagée, telle qu’elle a été décrite à l’Autorité, n’est pas de nature à être considérée comme une intervention anticoncurrentielle sur le marché.

L’Autorité précise, par ailleurs, que son analyse ne pourrait, en tout état de cause, concerner ni des échanges sur les prix, ni des échanges directs ou indirects d’informations sensibles entre adhérents, telles que les conditions applicables concrètement à leurs contrats respectifs.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473082

[Brèves] Seconde loi de finances rectificative pour 2020 : nouveaux aménagements du prêt garanti par l’Etat (PGE)

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 16 (N° Lexbase : L7438LWE)

Lecture: 6 min

N3126BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Vincent Téchené

Le 29 Avril 2020

► La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 16 procède à de nouveaux ajustements du prêt garanti par l’Etat (PGE).

Pour rappel, l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS) a autorisé l'octroi de la garantie de l'Etat dans la limite d'un encours total de 300 milliards d'euros pour des prêts de trésorerie contractés par des entreprises non financières immatriculées en France auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Un arrêté du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT), modifié par un autre arrêté du 17 avril 2020 (N° Lexbase : L7137LWA ; lire N° Lexbase : N3064BY7) est venu préciser les conditions d'application de la garantie. L’article 16 de la seconde loi de finances rectificative du 25 avril 2020 apporte des aménagements aux prêts garantis par l’Etat.

- Elargissement des « prêteurs » pouvant demander à bénéficier de la garantie de l’Etat

Dans le texte d’origine, la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement. La loi du 25 avril 2020, y inclus les prêts consentis par les intermédiaires en financement participatif agissant pour le compte des prêteurs (art. 16, I, 1°).

Il est néanmoins précisé que, dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli (art. 16, I, 7, c)).

- Elargissement des entreprises éligibles à la garantie de l’Etat

En premier lieu, la première loi de finances rectificative prévoyait que la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis à des entreprises non financières immatriculées en France. Désormais ne sont exclus que les prêts consentis aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Sont donc notamment inclus dans le dispositif les établissements de paiement, les « fintechs », ou encore les établissements de monnaie électronique (art. 16, I, 2°).

En second lieu, la première loi de finances rectificative excluait de la garantie de l’Etat les prêts octroyés aux entreprises faisant l’objet de procédures collectives, ce qui rendait le dispositif français plus restrictif que les limites établies par le cadre temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020. La seconde loi de finances rectificative du 25 avril supprime cette exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (art., 16, I, 5°).

Ces modifications laissent une plus grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, auquel il reviendra toutefois le soin de préciser le périmètre exact des entreprises éligibles, en particulier s'agissant des entreprises faisant face à des difficultés au sens du droit de l'Union européenne.

- Conditions de mise en œuvre du dispositif

Modification du périmètre des entreprises pour lesquelles la garantie est accordée de droit. La première loi de finances rectificative prévoyait que sont concernées les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. La loi du 25 avril 2020 rend ces conditions cumulatives et conditionne l'octroi de la garantie à un arrêté du ministre chargé de l'Economie pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. L'arrêté du 23 mars 2020 exigeait déjà cumulativement les deux critères du nombre de salariés et de chiffre d'affaires pour l'application du plafond maximal de garantie de 90 % du montant du prêt.

Notification du refus d’octroi des plus petits prêts. La loi ajoute que tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt (art. 16, I, 7°). On relèvera que le texte n’exige qu’une notification et non une motivation du refus, comme cela était d’ailleurs proposé par l’amendement à l’origine de cet ajout.

Forme des prêts octroyés aux petites entreprises. La seconde loi de finances rectificative précise que jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés (art. 16, I, 8°).

- Gestion du dispositif par Bpifrance

La loi du 25 avril 2020 élargit les recettes que l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est amené à recouvrer dans le cadre de la gestion du dispositif (art. 16, I, 7° a)). Elle prévoit en outre que l’Etat procède à un versement à Bpifrance pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles (art. 16, I, 7° b)).

- Renforcement du comité de suivi

La première loi de finances a mis en place un comité de suivi afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des deux principales mesures de soutien financier, à savoir la garantie de l’Etat et le fonds de solidarité aux très petites entreprises.

En premier lieu, la loi du 25 avril renforce l’information du comité de suivi. A cette fin, il doit notamment, disposer d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse ainsi que sur les versements du fonds de solidarité (art. 16, I, 9°).

En second lieu, la loi du 25 avril étend les missions du comité de suivi. Sont désormais concernés : la garantie de l'Etat aux prêts de trésorerie et le fonds de solidarité, mais également la réassurance publique des assureurs-crédit gérés par la Caisse centrale de réassurance pour le volet « domestique » et Bpifrance Assurance Export pour le volet « export », le dispositif d'activité partielle et les prêts et avances remboursables octroyés par le fonds de développement économique et social (FDES) (art. 16, I, 9°).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473126

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions en matière d’AT/MP

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS

Lecture: 3 min

N3102BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Laïla Bedja

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, certaines intéressent directement les délais en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles ainsi que le contentieux médical qui pourrait être lié.

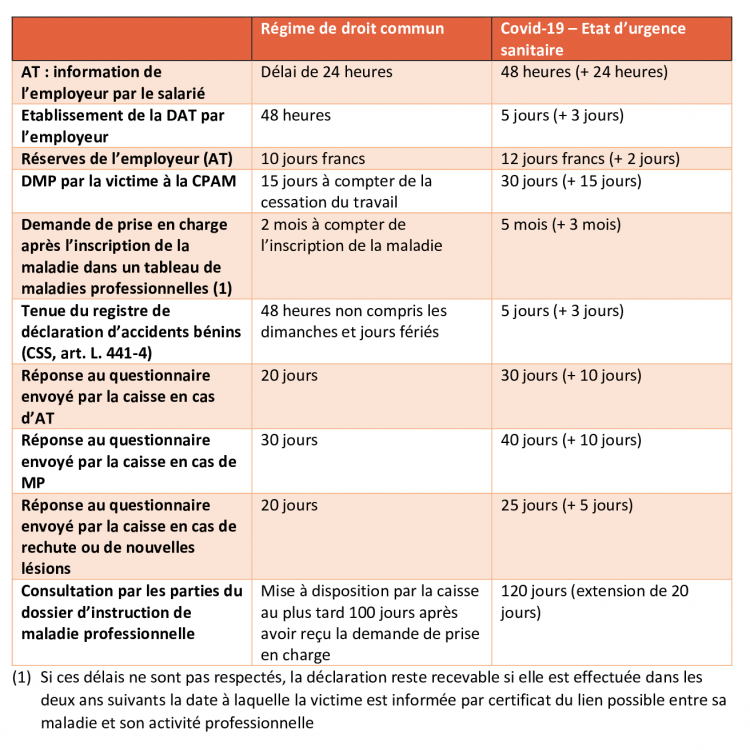

1 / Les délais relatifs aux AT/MP

L'article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de Sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs décisions.

A noter : les dispositions suivantes sont aussi applicables aux employeurs et salariés dépendant du régime agricole.

Quelle période retenir ? prolongation des délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 au plus tard.

Ci-dessous, un tableau répertoriant l'ensemble des délais modifiés par l'ordonnance.

L’ordonnance assouplit aussi les délais imposés à la caisse pour instruire les dossiers et statuer sur les demandes de prises en charges reçues.

Pour rappel, la caisse dispose de :

- 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou pour adresser des questionnaires à l’employeur et au salarié lorsqu’un complément d’instruction nécessaire (cf. notre infographie N° Lexbase : X4523CHY) ;

- 120 jours à compter de la réception du dossier complet de maladie professionnelle pour instruire et statuer ou pour transmettre le dossier au CRRMP (cf. notre infographie N° Lexbase : X4522CHX) ;

- 60 jours à compter de la réception du certificat médical initial de rechute ou de nouvelle lésion pour statuer sur leur prise en charge.

Ces délais sont prorogés par un arrêté à venir du ministre chargé de la Sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.

2/ Le contentieux médical

Le contentieux médical ne concerne pas que les contentieux des AT/MP mais nous pouvons juger que ces contentieux en constituent l’essentiel, notamment les contestations des taux d’incapacité partielle.

Ces contentieux sont notamment portés devant les commissions médicales de recours amiables qui sont constitués de médecins.

Ainsi, d’après l’ordonnance, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente à la date de notification de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite, au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020.

Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.

L’ordonnance prévoit également que le délai à l’issue duquel, un assuré ou un employeur peut considérer son recours implicitement rejeté est prolongé passant ainsi de 4 mois à 8 mois.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473102

[Brèves] Liste des délais en matière sociale qui dérogent au principe de suspension des délais posé dans le cadre de la crise sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi (N° Lexbase : L7382LWC)

Lecture: 6 min

N3115BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 29 Avril 2020

► Publié au Journal officiel du 25 avril 2020, le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 (N° Lexbase : L7382LWC) restaure des délais administratifs en droit du travail qui étaient suspendus par l'ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) afin de faire face à l'état d'urgence sanitaire.

Pour rappel, cette ordonnance a suspendu les délais de certaines procédures administratives, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Le décret du 24 avril 2020 dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le Code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

La liste des délais dont le cours a repris est reproduite dans le tableau ci-dessous.

| Actes, procédures et obligations | Textes applicables |

| Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi |

|

|

Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

|

|

| Homologation de la rupture conventionnelle |

|

| Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |

|

|

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire

| C. trav., art. R. 4731-12 |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473115

[Jurisprudence] Le risque de la poursuite d’activité dans un contexte d’état d’urgence sanitaire

Réf. : TJ Nanterre, référé, 14 avril 2020, n° 20/00503 (N° Lexbase : A79303KW) et CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7)

Lecture: 14 min

N3136BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Bruno Fieschi, avocat associé, Flichy Grangé Avocats

Le 29 Avril 2020

Résumé : Par une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre en formation collégiale a ordonné à la société Amazon de procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérente à l’épidémie du covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY). Dans l’attente de la mise en œuvre de ces mesures, la juridiction a ordonné une restriction d’activité, assortie d’une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, en limitant dans le temps l’effet de l’astreinte. En appel, la cour a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle ordonnait à l’entreprise de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérent à cette épidémie sur l’ensemble des entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues par l’article L. 4121-1 du Code du travail. La cour allège également le montant de l’astreinte et les modalités de liquidation de celle-ci.

L’origine du contentieux. Cette décision est rendue dans un contexte particulier. Cinq établissements de l’entreprise avaient fait l’objet de mises en demeure de différentes DIRECCTE de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque covid-19 telles que préconisées par le ministère de la Santé, et de respecter des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l'article L. 4121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6801K9R) en mettant en place, une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures barrières et gestes de distanciation sociale. L’entreprise avait d’une part, exercé les voies de recours à l’encontre de ces mises en demeure, et d’autre part, cherché à adapter sa politique de prévention des risques liés au covid-19.

L’action devant le juge des référés. Une des organisations syndicales de l’entreprise a pris l’initiative de faire assigner cette dernière devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'activité des entrepôts en ce qu'ils rassemblent plus de 100 salariés en un même lieu clos de manière simultanée, et à titre subsidiaire, l’arrêt de la vente et la livraison de produits non essentiels, c'est-à-dire ni alimentaires, ni d'hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents simultanément de telle sorte qu'il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt, et ce, sous astreinte de 1 181 000 euros par jour et par infraction, à compter des 24 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir, ce tant que n'auront pas été mis en oeuvre :

- une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de covid-19 site par site ;

- des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation ;

- des outils de suivi des cas d'infection avérées ou suspectées et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées.

Le fondement de la saisine du juge des référés. L’article 835 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9135LTI) dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La particularité de ce référé dit conservatoire tient à l’éviction de la condition d’urgence et à l’indifférence de l’existence d’une contestation sérieuse. Pour fonder sa décision, le juge doit constater l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’insuffisance de constatation du juge est de nature à justifier une cassation pour défaut de base légale. Si l’appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge des référés, la Cour de cassation se réserve le droit de contrôler le caractère manifestement illicite du trouble invoqué [1].

L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre. Avant même d’apprécier la validité de l’évaluation des risques professionnels par l’employeur, le juge relève que le CSE n’avait pas été associé à l’évaluation des risques professionnels qui aurait été menée par la direction alors que l’organisation du travail avait été modifiée. En cela, il n’est pas suffisant d’informer a posteriori les représentants des salariés des mesures prises et le juge retient que les éléments fournis ne permettaient pas d’établir la preuve de l’information et de son contenu. C’est à travers ce prisme que la juridiction a apprécié si l’employeur avait satisfait à son obligation d’évaluation des risques inhérents à l’épidémie du covid 19.

En la matière, elle a procédé à un contrôle rigoureux et en l’état des mises en demeure préalables adressées aux établissements, cette rigueur s’est clairement manifestée dans l’appréciation des éléments de preuve proposés par l’employeur puisqu’à plusieurs reprises, les juges de première instance ont considéré ces éléments comme insuffisants ou incomplets. Ainsi, la juridiction a retenu que le risque de contamination en lien avec l’utilisation de portique tournant à l’entrée de l’entrepôt n’était pas évalué. Elle relève une insuffisante évaluation des risques du fait de l’utilisation des vestiaires. Elle retient que l’entreprise ne justifie pas de l’intégralité des plans de prévention actualisés avec toutes les entreprises extérieures ; la manipulation successive des colis de main à main de la réception à la livraison n’avait pas été évaluée dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), l’information et la formation à destination des salariés n’étaient ni suffisantes ni adaptées au regard des risques élevés de contamination lié à la nature de l’activité de l’entreprise, et une insuffisante évaluation des risques psycho-sociaux en lien avec le risque épidémique et de la réorganisation du travail induites par les mesures mises en place. Finalement, la juridiction faisait le constat que si l’entreprise « a effectué une évaluation des risques induits par l’épidémie du virus covid-19, cette dernière est insuffisante et la qualité de celle-ci ne garantit pas une mise en œuvre permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle ». La juridiction a alors estimé pertinent et proportionné d’assortir son injonction de procéder à une évaluation des risques d’une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée.

L’arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles. A la suite de cette décision, l’entreprise décidait de cesser l’activité de ses entrepôts, et interjetait appel de cette ordonnance. En appel, la cour confirme l’injonction prononcée en première instance. Néanmoins, la motivation de l’arrêt d’appel se veut plus précise juridiquement et en même temps plus pédagogique.

Dans un premier temps, la cour retient que la pertinence de l’évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail, dans une démarche pluridisciplinaire, et sur la consultation du CSE central sur les mesures d’adaptation communes aux six établissements, s’agissant d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail. La cour ajoute que si la société doit consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre des mesures appropriées, il ne faut pas occulter les CSE d’établissement lesquels devaient être également consultés. Pour justifier une telle démarche, la cour met plus particulièrement en avant la nécessité de prévenir les risques psycho-sociaux dans un contexte anxiogène en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque.

Dans un second temps, elle adopte la motivation des premiers juges en relevant l’insuffisante prise en compte des risques liés à l’entrée sur le site, à l’utilisation des vestiaires, aux interventions des entreprises extérieures, à la manipulation des colis, à la nécessité de la distanciation sociale et à la formation des salariés. Si la cour convient que l’entreprise avait pris des mesures de sécurité, elle retient néanmoins que ces mesures ne s’inscrivaient pas « dans un plan d’ensemble maîtrisé » ce qui fait écho aux dispositions du 7° de l’article L. 4121-2 du Code de travail qui prévoient de planifier la prévention dans un ensemble cohérent. La cour considère, en conséquence, qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué, il existait donc bien un trouble manifestement illicite qui exposait les salariés de chaque site à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.

Dans un troisième temps, la cour devait apprécier au jour où elle statuait, si le trouble manifestement illicite demeurait. A cette fin, elle a apprécié site par site l’évolution du processus d’évaluation des risques mené par l’entreprise, et ce conformément à sa demande. Finalement, la cour constate que le processus n’avait pas été mené à son terme dans 5 établissements sur 6. Pour retenir que l’évaluation des risques avait été menée de manière satisfaisante dans l’un d’entre eux, la cour retient que :

- le médecin du travail et les représentants du personnel avaient participé à plusieurs réunions ;

- le projet de DUER avait pris en compte les préconisations du médecin du travail, et répertoriait les risques par lieu et/ou par fonction, les mesures déjà prises, les suggestions des salariés ainsi que les mesures pour y répondre, et la date de mise en œuvre de ces dernières mesures.

Autrement dit, pour cet établissement, l’entreprise arrivait à démontrer que les mesures de préventions adoptées s’inscrivaient dans un ensemble cohérent procédant d’une évaluation préalable des risques pluridisciplinaires.

Dans un quatrième temps, la cour a jugé que le CSE central et les CSE des établissements devaient être consultés et associés à l’évaluation des risques professionnels dont l’injonction était confirmée en appel. La cour d’appel a néanmoins estimé nécessaire d’être plus mesurée dans l’aménagement des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, étant précisé qu’en appel, le montant de l’astreinte est significativement inférieur à celui ordonné par le juge de première instance. En outre, l’astreinte n’était plus due « par jour de retard et par infractions constatées », mais due « pour chaque réception, préparation ou expédition de produits non autorisés ».

Les conséquences juridiques de ces décisions de justice. La première d’entre elles qui n’a pas été jusqu’alors évoquée, tient au rejet par le juge de première instance et d’appel de la demande de l'arrêt de l'activité des entrepôts de l’entreprise en ce qu'ils rassemblaient plus de 100 salariés en un même lieu clos, en méconnaissance de l’interdiction édictée par les articles 2 de l’arrêté du 14 mars 2020 (N° Lexbase : Z229179S) et 7 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU). Cette demande est rejetée dès lors que si le législateur a restreint la liberté de réunion des citoyens, il n’a pas entendu interdire la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles énumérées à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Cette motivation doit être rapprochée de celle retenue par le Conseil d’Etat [2] qui saisit en référé par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, devait de se prononcer sur la poursuite de l’activité des industries de la métallurgie. Le Conseil d’Etat, a justifié la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles qui accueillent du public, par l’analyse de ce qu’un confinement total n’est pas nécessaire pour combattre l’épidémie et par l’extrême difficulté de distinguer les entreprises dont la poursuite d’activité est indispensable dans la situation actuelle et celles dont la poursuite d’activité est directement ou indirectement nécessaire à ces dernières. La seconde est d’ordre général et propre à l’intervention du juge des référés dans le contexte d’une crise sanitaire majeure. Il s’agit de décisions d’espèces, mais dont la portée risque d’être décuplée en ce qu’elles peuvent faire jurisprudence, et ainsi du particulier au général, c’est un arbitrage qui est opéré entre la santé des travailleurs, l’intérêt du consommateur et les conditions sanitaires et donc économiques de la poursuite d’activité. La troisième est que l’obligation légale de prévention des risques professionnels de l’employeur ne se limite pas, dans un contexte d’épidémie, à mettre en place des outils et des procédures efficaces, comme en justifiait l’entreprise, de suivi des cas avérés ou suspectés pour protéger les salariés ayant pu avoir des contacts avec ce personnel.

La démarche de prévention à adopter. Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, la poursuite de l’activité doit passer par une réévaluation des risques professionnels pour tenir compte des risques inhérents au covid-19 qui se traduit par une mise à jour du DUER. Tenant compte des situations concrètes de travail, il conviendra d’anticiper les risques liés à l’épidémie de covid-19 en tenant compte des vecteurs de contagion, en appréhendant les risques générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise et par la mise en place du télétravail en incluant les risques psycho-sociaux induits. Il convient d’identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus covid-19 peuvent se trouver réunies, à l’entrée et à la sortie de l’entreprise, au poste de travail, dans les espaces collectifs de convivialité et de restauration, les vestiaires, la zone d’accueil des personnes étrangères à l’entreprise, et de l’intervention d’entreprises extérieures… Les partenaires sociaux et le CSE doivent être associés à l’analyse des situations de travail et aux mesures préconisées, étant rappelé que le CSE doit être préalablement consulté s’agissant de toutes les mesures pouvant être adoptées par l’employeur, modifiant de manière importante l’organisation du travail et concernant la santé et la sécurité des salariés [3]. Par sa compétence et sa connaissance particulière des conditions de travail dans l’entreprise, l’avis du médecin du travail [4] participe à l’élaboration des mesures pour éviter la contagion et des mesures de protection dans l’entreprise des salariés et des tiers. A la suite de cette évaluation, le DUER sera actualisé, ainsi que les plans de prévention et les protocoles de chargement et déchargement avec les transporteurs. Certaines mesures pourraient nécessiter l’élaboration d’une note de service valant adjonction au règlement intérieur [5]. L’employeur détermine les mesures organisationnelles, techniques et comportementales pour protéger la santé des salariés et veille à informer et à former les salariés sur les mesures adoptées et les équipements de protection fournis. L’employeur doit s’assurer de la parfaite compréhension de ces mesures par les salariés et de leur respect effectif.

L’employeur doit aussi veiller à transcrire par écrit toutes ses décisions et à les documenter, afin de pouvoir justifier des mesures adoptées, pour éventuellement pouvoir les mobiliser dans un bref délai en cas de procédure contentieuse.

Espace privé et espace public, interaction et questionnement sur le pouvoir du juge des référés. La spécificité du covid-19 tient au fait qu’il est à l’origine un problème de santé publique et non de santé au travail. Partout, et nulle part à la fois, l’inégale présence géographique du covid-19 sur le territoire le démontre si besoin. Aussi, une certaine mesure doit demeurer lorsqu’il s’agit d’apprécier les moyens de nature à protéger la santé des salariés par un acteur privé dans un tel contexte, et ce d’autant plus que quelques soient les mesures prises par l’entreprise, elles n’ont pas d’effet au-delà du périmètre de l’entreprise, et leur efficacité est étroitement liée aux mesures de prophylaxie médico-sanitaire préconisées par les pouvoirs publics, et à leurs respects par les individus en dehors des murs de l’entreprise.

[1] Ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, publié au bulletin (N° Lexbase : A3534CK4) ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.305, FS-P+B (N° Lexbase : A0087ZRN) ; Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 18-15.209, FS-P+B (N° Lexbase : A59203CA) et n° 18-20.028, F-D (N° Lexbase : A58823CT).

[2] CE référé, 18 avril 2020, n° 440012, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, inédit (N° Lexbase : A89173KH).

[3] C. trav., art. L. 2312-8, 4° (N° Lexbase : L8460LGG).

[4] Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU), art. 1 et 2.

[5] C. trav., art. L. 1321-5 (N° Lexbase : L8678LGI).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473136

[Brèves] Publication de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 : impact sur les finances publiques

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)

Lecture: 2 min

N3119BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Avril 2020

►La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.

Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).

Le projet de loi de finances rectificative a été construit autour de 4 axes :

1) la préservation des compétences et des savoir-faire des salariés ;

2) le soutien à la trésorerie des entreprises ;

3) le soutien aux plus petites entreprises ;

4) la protection des entreprises les plus stratégiques.

En ce qui concerne les mesures relatives aux finances publiques on notera :

- le fonds de solidarité pour les très petites entreprises et indépendants augmenté à 7 milliards d'euros ;

- un fonds de 20 milliards d'euros est créé pour renforcer des participations financières de l’Etat dans les entreprises stratégiques en difficulté ;

- le plafond de l’assurance-crédit export de court terme est rehaussé de 2 à 5 milliards d'euros ;

- 500 millions d'euros supplémentaires ont été inscrits pour aider les entreprises industrielles (de 50 à 250 salariés) stratégiques au travers d'avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés ;

- une provision de 8 milliards d’euros est prévue pour les dépenses exceptionnelles de santé pour faire face à l’épidémie, notamment pour investir dans l'achat de matériels et masques et financer les mesures sur les indemnités journalières, sur le jour de carence et pour le personnel soignant ;

- 900 000 euros d(aides d'urgence pour les ménages modestes ;

La prévision de déficit passe de -3,9 % (dans la première loi de finances rectificative pour 2020) à -9 %. Cette prévision s’explique par la révision à la baisse de la croissance (-8 % au lieu de -1 % dans la première loi de finances rectificative pour 2020), et les 42 milliards d’euros dévolus à la lutte contre le Covid-19). A la fin de l’année 2020, la dette de la France devrait atteindre 115 % du PIB selon les premières estimations du ministre de l’Action et des Comptes publics.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473119

[Brèves] Présentation des mesures fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)

Lecture: 6 min

N3109BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Avril 2020

►La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.

Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).

En ce qui concerne les mesures fiscales le texte prévoit :

- l’éxonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises (article 1) : les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX) sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0 (N° Lexbase : L9321LHP), 69 (N° Lexbase : L2416LE9), 102 ter (N° Lexbase : L6162LUR), 151 septies (N° Lexbase : L4192LI4) et 302 septies A bis (N° Lexbase : L2394LEE) du Code général des impôts ;

- la déductibilité fiscale des abandons de loyers (article 3) : les loyers qu'un bailleur abandonne ou auxquels il renonce au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne seront pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; ne seront pas considérés comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et entrerons dans la liste des charges à déduire du bénéfice net de l'article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LWB). Il est créé un nouvel article 14 B du Code général des impôts aux termes duquel « ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise » ;

- l’augmentation du seuil de défiscalisation des heures supplémentaires (article 4) : la limite annuelle de 5000 euros passe à 7500 euros pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire ;

- un taux réduit de TVA pour les masques, produits d'hygiène et tenues de protection adaptés à la lutte contre le Covid-19 (articles 5 et 6) : la liste des biens pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % est complétée (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L7522LWI). Bénéficient dorénavant du taux réduit Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

- l’assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne de la déduction pour aléas pour les exploitants agricoles (article 7) : cet article prévoit que pour les exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, l’épargne professionnelle peut être utilisée dans les conditions prévues à l’article 73-II-2 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9087LNU) ;

- l’éxonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 11) : la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L7313LQW) et à l'article L. 6131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6725LUM) ;

- l’augmentation de la durée de validité des timbres électroniques (article 12) : aux termes de l’article 900 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4746I7W), le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable. Le texte porte le délai de validité du timbre électronique à douze mois. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;

- une hausse du plafond du dispositif « Coluche » (article 14) : le montant du dispositif « Coluche » permettant de déduire des impôts 75 % des sommes versées à des associations est porté à 1000 euros au lieu de 537 euros habituellement. Cette mesure modifie en conséquence l’article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7519LWE).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473109

[Brèves] Aménagements de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais en matière d’astreinte

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

Lecture: 5 min

N3089BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charles Simon, Avocat au barreau de Paris, et Alexandra Martinez-Ohayon, Rédactrice en procédure civile

Le 29 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions des ordonnances :

- n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) ;

- n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

En complément de l’article publié dans notre dossier spécial relatif aux dispositions civiles face à la crise sanitaire (voir, Lexbase éd priv, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2925BYY) portant sur les délais de procédure civile pour faire face à l’épidémie de covid-19, rédigé par Charles Simon, Avocat au Barreau de Paris, et Rudy Laher, Professeur à l’Université de Limoges, nous revenons sur l’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 portant sur l’astreinte.

Il remplace le deuxième alinéa du même article de l’ordonnance du 25 mars 2020, par deux alinéas ainsi rédigés :

«Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.»

«La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.»

Les premier et dernier alinéas de cet article n’ont pas été modifiés et prévoient toujours :

«Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. »

« Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.»

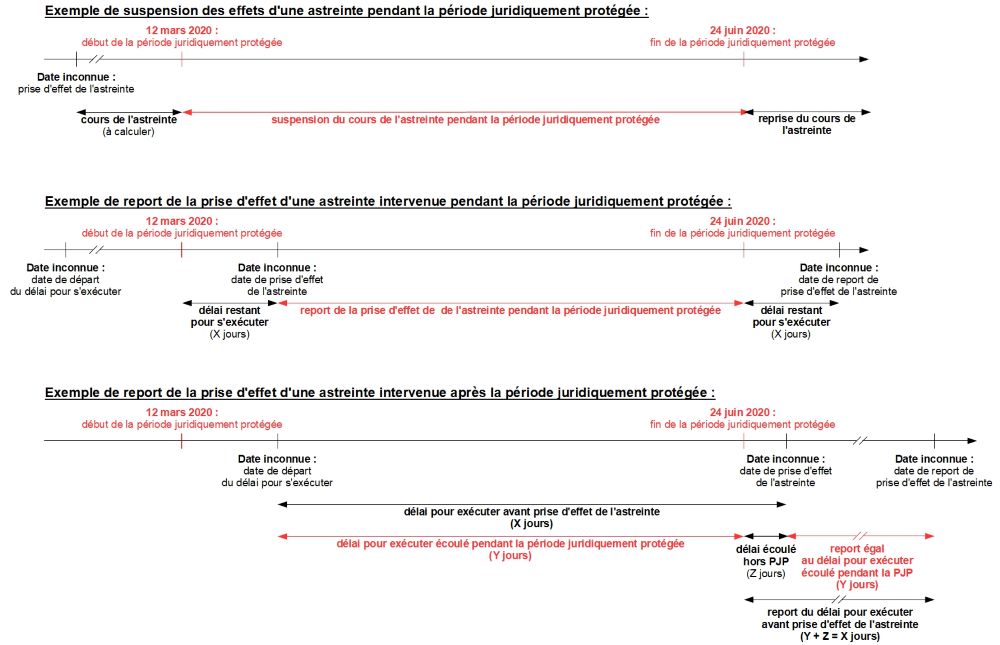

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes situations possibles :

Finalement, le système mis en place s’apparente à une suspension des délais pendant la période juridiquement protégée mais la rédaction choisie complique inutilement les choses.

Pour prendre des exemples chiffrés :

- soit une astreinte ayant commencé à courir le 1er mars 2020. Son cours s’est trouvé suspendu pendant toute la période juridiquement protégée et elle recommencera à courir, en l’état, le 25 juin 2020, après la fin de la période juridiquement protégée fixée actuellement au 24 juin 2020 (il existe, cependant, un débat pour savoir si la fin de la période juridiquement protégée ne serait pas plutôt le 23 juin 2020) ;

- soit une astreinte prononcée avant le début de la période protégée le 1er mars 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er avril 2020, soit pendant celle-ci, 10 jours se sont écoulés entre le 1er et le 12 mars en appliquant le premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (

N° Lexbase : L6802H73 ) et en comptant le délai en jours (donc sans compter le 1er et en s’arrêtant au dernier jour avant la suspension, le 11). 21 jours restaient encore à courir avant la date de prise d’effet de l’astreinte le 1er avril 2020. Ces 21 jours seront reportés à la fin de la période juridiquement protégée, ce qui donne une date de prise d’effet reportée au 15 juillet 2020 en prenant le 25 juin 2020 comme premier jour de reprise du cours du délai ; - soit une astreinte prononcée pendant la période protégée le 1er juin 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er juillet 2020, après la fin de celle-ci. 23 jours se sont écoulés entre le point de départ du délai et la fin de la période juridiquement protégée, actuellement fixée au 24 juin 2020. Il faut reporter d’autant la prise d’effet de l’astreinte à compter de sa date de prise d’effet originel du 1er juillet 2020. Cela donne une date de prise d’effet reportée au 24 juillet 2020. On se rend compte qu’il aurait été plus simple de tout simplement dire que le délai pour s’exécuter était suspendu et ne commençait à courir qu’à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Ces calculs ont été faits en se fondant sur la date de fin de la période juridiquement protégée telle qu’elle est connue aujourd’hui, soit un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée actuellement au 24 mai 2020 + 1 mois. La date effective de fin de l’état d’urgence sanitaire sera déterminante pour le suivi des dossiers en cours. Il convient de la surveiller.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:473089

[Le point sur...] Le point sur les contentieux sociaux devant le juge administratif

Lecture: 21 min

N2800BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"

Le 30 Avril 2020