[Jurisprudence] Le réputé non écrit partiel : la Cour de cassation enfonce le clou

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B N° Lexbase : A01987I8

Lecture: 23 min

N0376BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alain Confino et Jean-Philippe Confino, avocats associés à la cour d’appel de Paris

Le 09 Février 2022

Mots-clés : bail commercial • indexation à sens unique • réputé non écrit • fondement légal • divisibilité

La clause d'indexation qui prévoit que l'indexation ne s'effectuera qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier mais contrevient aux dispositions de l'article L. 145-39 du Code de commerce et doit dès lors être réputée non écrite par application de l'article L. 145-15 du même code.

Mais une telle clause ne peut être réputée non écrite en son entier au seul motif que l’intention du bailleur était d’en faire, sans distinction entre ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, ce motif étant impropre à caractériser l’indivisibilité alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite.

« Seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée par la loi est réputée non écrite » : c’est par cette formule, ciselée comme une règle du Code civil, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 novembre 2018, avait fixé sa nouvelle ligne sur la sanction des clauses d’indexation de baux commerciaux partiellement contraires à des dispositions légales impératives [1].

Auparavant, une clause d’indexation stipulant un plancher ou une variation « à sens unique », ou créant une distorsion lors de la première indexation, était généralement gommée en son entier par les juges du fond, solution que la même troisième chambre avait approuvée dans son désormais célèbre arrêt du 14 janvier 2016 [2], à l’occasion d’une clause qui prévoyait une première indexation calculée sur un an pour un loyer qui avait pris effet sept mois auparavant.

Depuis lors, plusieurs arrêts ont réitéré cette formule, ancrant ainsi solidement la solution de principe dans le droit positif [3], au grand soulagement des bailleurs.

Mais ce calibrage plus précis de la sanction soulevait encore deux questions d’importance.

D’abord, en présence d’une clause d’indexation excluant toute réciprocité de variation, le fondement légal de la sanction du réputé non écrit, même partiel, demeurait incertain : se trouvait-il dans l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5471ICM ou dans les articles L. 145-39 N° Lexbase : L5037I3X et L. 145-15 N° Lexbase : L5032I3R du Code de commerce ?

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 12 janvier 2022 [4] (apporte à cette première interrogation une réponse qui confirme une solution déjà affirmée par la même chambre le 30 juin 2021 (I).

Ensuite, l’on se souvient que, le 14 janvier 2016, la Haute juridiction avait approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que la clause d’indexation excluant un ajustement du loyer à la baisse devait être réputée non écrite en son entier, dès lors qu’elle avait retenu, dans le cadre de son appréciation souveraine, le caractère essentiel d’une telle exclusion. Mais, à la lecture des deux derniers arrêts précités du 30 juin 2021, l’on pouvait s’interroger sur un possible abandon de ce dernier critère [5].

L’arrêt du 12 janvier 2022 apporte à cet égard une clarification très importante : une clause prévoyant un jeu de l’indexation uniquement à la hausse ne peut être réputée non écrite en son entier au seul motif que l’intention du bailleur était de lui conférer, sans distinction de ses différentes parties, un caractère essentiel et déterminant, un tel motif étant impropre à caractériser l’indivisibilité de la clause (II).

I. Le fondement légal de la sanction de la stipulation écartant la réciprocité de variation

Dans son arrêt du 14 janvier 2016, la troisième chambre avait jugé « qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse », et approuvait la cour d’appel d’avoir retenu « que le propre d'une clause d'échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l'indexation ».

Ce faisant, la Cour de cassation répondait au moyen du bailleur qui soutenait qu’une telle clause n’était pas contraire à l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier – fondement que l’arrêt frappé de pourvoi avait précisément retenu. Mais le pourvoi était rejeté sans visa d’aucun texte, bien que le site de la Cour de cassation mentionne que le « texte appliqué » était bien l’article L. 112-1…

Les hauts magistrats avaient-ils alors entendu affirmer l’existence d’un principe général du droit lié à la nature même de toute clause d’indexation dont l’essence, « le propre » comme l’exprimait déjà en 1958 un arrêt de la cour d’appel de Pau [6], serait de faire varier automatiquement le loyer, à la hausse comme à la baisse ?

C’est bien ce message que la même chambre a fait passer lorsque, le 8 juillet 2021, saisie d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 145-39 en ce qu’il porterait, en s’opposant à la validité d’une clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse, une atteinte non justifiée au principe de liberté contractuelle garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, elle a déclaré la question irrecevable comme ne tendant « qu’à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation fausse le jeu normal de l’indexation » et citait pour source de ce principe… l’arrêt du 14 janvier 2016 [7].

Il existe donc bien un principe jurisprudentiel à valeur générale, pas nécessairement rattaché au Code monétaire et financier. Pour preuve, avant même la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 dont l’article 10 deviendra l’actuel L. 112-1, et même avant les ordonnances des 30 décembre 1958 et 4 février 1959, « les tribunaux annulèrent aussi les clauses rédigées expressément en prévision de la dépréciation du franc, en particulier dans les cas suivants : a) défaut de réciprocité dans le jeu de la clause stipulée : si la clause laisse la dette à un montant minimum invariable et prévoit seulement la possibilité de son augmentation » [8].

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt quelquefois cité du 15 novembre 1950, avait condamné l’indexation comportant un plancher, au motif « qu’en excluant la réciprocité, la clause litigieuse n’avait d’autre but que de prémunir le bailleur contre la dépréciation possible de la monnaie et de faire, par là, échec, d’une façon détournée, à la loi sur le cours forcé » [9].

N’avait-elle pas alors implicitement déduit de la nature même du mécanisme d’échelle mobile l’existence d’un principe de réciprocité (s’ajoutant à la règle d’automaticité) ?

C’est pourtant un autre fondement que la Cour de cassation avait choisi dans son arrêt du 30 juin 2021 [10].

Statuant sur une clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse, la Haute juridiction approuvait la cour d’appel de Reims d’avoir jugé que cette clause encourait la sanction du réputé non écrit, mais substituait au fondement retenu par les juges du fond, à savoir l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, celui des articles L. 145-15 et L. 145-39 du Code de commerce. Cet arrêt ajoutait, pour la première fois semble-t-il, qu’une telle clause « ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier », mais est en revanche contraire à l’article L. 145-39 du Code de commerce, de sorte qu’elle encourt la sanction du réputé non écrit sur le seul fondement de l’article L. 145-15 du Code du commerce.

C’est ce que confirme l’arrêt du 12 janvier 2022, qui énonce également que « le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier, fausse le jeu normal de l'indexation ».

Une solution aux effets potentiels indésirables…

En considérant que l’indexation sans réciprocité « ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier », la troisième chambre civile écarte donc de l’emprise de ce texte les clauses d’indexation à sens unique qui seraient contenues, comme le texte le précise, dans tout contrat à exécution successive, « et notamment dans les baux et locations de toute nature ».

Il est vrai que la réciprocité de la variation ne découle pas directement de la lettre de l’article L. 112-1, dont l’alinéa 2 n’interdit que les clauses « prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision », autrement dit une « distorsion ».

Mais, en détachant ainsi le fondement de la sanction de ces clauses du texte général pour le cantonner dans le droit spécial des baux commerciaux, la Cour suprême ouvre ainsi indirectement la porte à l’admission de clauses d’indexation à sens unique dans les autres baux : baux commerciaux non soumis au statut, baux dérogatoires, baux professionnels, baux d’habitation, baux à construction, etc..

La solution se révèle excessivement dangereuse pour tous les preneurs qui concluent de tels baux, et plus largement pour tous les bénéficiaires d’un contrat à exécution successive, autre qu’un bail soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, dans lequel une indexation à sens unique du prix de la prestation pourrait être ainsi prévue.

Il ne s’agit pas là que d’une vue de l’esprit.

C’est en effet en ce sens que, statuant à l’occasion d’une affaire opposant à des établissements financiers une commune qui avait souscrit des prêts comportant des indexations uniquement à la hausse, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé qu’« aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n'interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d'indexation du taux d'intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d'intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l'évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites » [11]. En matière de prêt, d’ailleurs, la Cour de cassation avait déjà jugé le 27 juin 1957 que « l'ordre public n'exige pas, dans le prêt d'argent, une protection des emprunteurs contre la libre acceptation du risque d'une majoration de la somme à rembourser, destinée à conserver à celle-ci le pouvoir d'achat de la somme prêtée, par rapport au coût d'une denrée » [12].

Pourtant, accepter le risque de majoration d’une somme n’implique pas à une renonciation à se prévaloir d’une éventuelle baisse de cette somme par le jeu d’une indexation normale.

Malgré cette évidence, pour la Chambre commerciale, il n’existe, pour un prêt d’argent, aucun principe jurisprudentiel qui interdise une clause d’indexation excluant la réciprocité de la variation, alors que pour la troisième chambre civile, ce principe existe pour un bail…

Mais alors, si le principe affirmé par les arrêts des 14 janvier 2016 et 12 janvier 2022 existe indépendamment de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, deux questions se posent : pourquoi devrait-il être nécessairement rattaché à un autre texte ? Et, s’il doit l’être, l’article L. 145-39du Code de commerce est-il le meilleur fondement ?

La réponse à la première question se trouve sans doute dans la nature même de la sanction. Rappelons que seule la loi, et non le juge, peut édicter le réputé non écrit : la Cour de cassation, par un arrêt du 23 janvier 2008, avait énoncé qu'il n'appartient pas à une cour d'appel de réputer non écrite une clause frappée de nullité pour la soustraire à la prescription biennale [13]. Lorsque la loi ne précise pas la nature de la sanction, le juge n’a pas le pouvoir de décider qu’une clause est réputée non écrite plutôt qu’exposée à la nullité.

Il faut donc bien rattacher la sanction à un texte.

Si ce n’est pas à l’article L. 112-1, doit-elle l’être à l’article L. 145-39 ?

Rappelons que ce texte prévoit que « si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ».

Force est de constater qu’il ne ressort pas de la lettre de cet article une interdiction de la clause d’échelle mobile excluant toute réciprocité (ou imposant un plancher). C’est donc par un raisonnement indirect en deux temps que la Cour de cassation condamne une telle clause au visa de l’article L. 145-39.

D’abord, dès lors que la variation du loyer qui ouvre droit à une demande de révision légale doit, selon le texte, résulter du « jeu de cette clause », ce jeu doit être libre et non faussé ; or, précisément, la neutralisation de toute baisse de l’indice « fausse le jeu normal de l’indexation ». C’est indiscutable.

Ensuite, l’indexation étant ainsi faussée, la clause aurait « pour effet », au regard de l’article L. 145-15, de faire échec au mécanisme de révision légale puisque « la neutralisation des années de baisse de l’indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d’atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu’il résulterait de l’évolution réelle de l’indice ».

À ce moment du raisonnement, l’on est tenté de recourir à une calculette pour vérifier la logique « mathématique ».

Que doit-on entendre par « a pour effet de modifier le délai » ?

Dans une conjoncture de hausse historiquement constante sur la durée d’un bail, la stipulation litigieuse n’aurait-elle pas pour effet d’abréger le délai ? En effet, en « oubliant » les baisses, le seuil d’un quart de variation du loyer pourrait être atteint plus vite et permettre donc plus tôt le déclenchement par le preneur ou le bailleur de la révision légale, qui peut ainsi au final s’en trouver plus accessible !

Si les baisses de l’indice sont ainsi neutralisées et si seules les hausses sont prises en compte, le loyer ne cessera donc d’augmenter. Dès lors, au lieu d’une évolution en dents de scie qui retarderait l’atteinte du seuil de variation de 25 %, c’est une évolution linéaire à la hausse qui pourrait permettre plus rapidement d’atteindre ce seuil ! Sauf à ce que l’on démontre que la révision légale soit ainsi empêchée par une neutralisation de baisses constantes de l’indice qui, sur la durée d’un bail, aboutiraient à une baisse de loyer de plus d’un quart (hypothèse fort intéressante mais qui ne s’est jamais produite dans l’histoire économique), c’est toujours l’inverse qui se produit dans une conjoncture de hausse systématique des indices sur un moyen ou long terme. Dès lors, on ne peut que constater que le raisonnement mathématique des juges du fond, approuvé par la Cour de cassation, n’est nullement convaincant.

Ainsi, loin de « faire échec » à l’article L. 145-39, l’indexation à sens unique à la hausse pourrait, pratiquement, avoir l’effet de le rendre plus rapidement applicable…

Certains objecteront qu’en présence d’une clause qui interdit toute baisse, lorsque l’indice évolue en dents de scie, l’on ne doit évidemment appliquer les hausses sur le loyer que lorsque celles-ci sont supérieures aux baisses, sauf à appliquer de façon frauduleuse l’indexation et à fausser complètement son jeu. De sorte qu’en l’absence d’une telle fraude, l’application d’une clause à sens unique n’a pas pour effet d’accélérer la hausse de l’indice.

Mais alors, l’affirmation selon laquelle « la neutralisation des années de baisse de l’indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d’atteinte du seuil de variation du quart » décidément ne convainc pas. Et l’on en revient à l’affirmation selon laquelle l’exclusion de réciprocité « ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier » : il est permis d’en douter alors que le jeu automatique de l’indexation est effectivement faussé dès lors qu’en maintenant un loyer à son montant atteint l’année N-1 par la neutralisation d’une baisse indiciaire l’année N, l’indexation de l’année N+1 entraînera bien nécessairement une augmentation sur deux ans du loyer en vigueur artificiellement maintenu. C’est ce que la Cour de cassation avait admis encore récemment en jugeant qu’était contraire aux dispositions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier la stipulation d’un plancher dans une clause d’indexation [14].

Ne serait-il pas plus clair, au final, de revenir à un principe jurisprudentiel à valeur générale d’interdiction des indexations à sens unique, fondé sur une interprétation de l’article L. 112-1 ?

En l’état, la Cour de cassation a donc choisi d’appliquer à ces indexations la sanction de l’article L. 145-15, applicable aux baux en cours et sans qu’un délai de prescription soit opposable [15].

II. L’indivisibilité de la clause ne découle pas de ce qu’elle a été stipulée « essentielle et déterminante »

Dans l’affaire tranchée par l’arrêt commenté, un preneur avait assigné son bailleur en annulation d’une clause d’indexation qui précisait en son deuxième alinéa que le loyer ne pourrait pas varier à la baisse, et en son dernier alinéa que la clause constituait une condition essentielle et déterminante dont la non-application partielle ou totale pourrait autoriser le bailleur à demander la résiliation du bail. Il demandait donc logiquement, la restitution des sommes payées au titre de celle-ci et le remboursement d'honoraires et de divers frais.

La cour d’appel de Versailles avait fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier [16].

Saisie par le bailleur qui contestait la contrariété de la clause tant à l’article L. 112-1 qu’à l’article L. 145-39 du Code de commerce, la Cour de cassation, en réponse à l’un des moyens du pourvoi, a approuvé les juges d’appel d’avoir jugé la clause illicite, mais, on vient de le voir, sur le seul fondement de l’article L. 145-39.

Mais, sur un autre moyen, la troisième chambre casse l’arrêt des juges versaillais par une motivation aussi brève qu’incisive :

« Pour réputer la clause d'indexation non écrite en son entier, l'arrêt retient que l'intention du bailleur était d'en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, toutes les stipulations de cette clause revêtant un caractère essentiel, conduisant à l'indivisibilité de celles-ci et empêchant d'opérer un choix entre elles pour n'en conserver que certaines.

« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

L’hésitation que permettait encore la lecture de l’arrêt précité du 30 juin 2021 [17]n’est donc plus de mise : la Cour de cassation a entendu décorréler nettement l’indivisibilité de la clause et la stipulation de son essentialité.

Dans son arrêt du 29 novembre 2018, la Cour de cassation n’avait pas assorti de conditions la possibilité de cantonner la sanction du réputé non écrit à telle ou telle partie de la clause d’indexation.

C’est le commentaire [18] de cet arrêt publié par la Cour de cassation sur son site, qui précisait que cette règle était soumise à la réunion de trois conditions :

- la stipulation créant la distorsion doit pouvoir être isolée, sans que la cohérence du reste de la clause soit atteinte ;

- cette stipulation ne doit pas être essentielle à l’expression de la volonté des parties de soumettre le loyer à une indexation ;

- l’effacement de ce qui est seulement illicite doit répondre à l’objectif d’équilibre et de stabilité monétaire poursuivi par le législateur au travers de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977.

Dans son arrêt du 30 juin 2021 (n° 19-23.038), la Cour de cassation s’est référée, ainsi que l’y invitait le demandeur au pourvoi, à l’article 1217 du Code civil N° Lexbase : L1319ABH (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats), aux termes duquel : « l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».

Outre qu’il est permis de s’interroger sur la pertinence d’un tel visa, dans la mesure où ce texte vise l'indivisibilité de l'obligation, c'est-à-dire une situation dans laquelle une obligation a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs (comme dans l’actuel article 1320 du Code civil N° Lexbase : L0977KZ9 issu de l’ordonnance du 10 février 2016), il faut rappeler que l’article 1217 du Code civil vise deux types de divisibilité :

- la divisibilité matérielle, notion qui permet de « découper », de manière formelle, en plusieurs parties une obligation ou, ici, une clause ;

- la divisibilité intellectuelle, notion qui renvoie à l’intention des parties, la divisibilité d’une clause pouvant alors être appréciée à la lumière du caractère essentiel et déterminant que les parties ont entendu donner à la stipulation illicite.

Derrière cette notion de divisibilité, l’on retrouverait ainsi les deux critères cumulatifs posés par le commentaire par la Haute juridiction elle-même de son arrêt du 29 novembre 2018 :

- celui d’une stipulation pouvant être matériellement isolée du reste de la clause, et effacée sans que la cohérence du reste de la clause soit atteinte ; et

- celui de l’absence de caractère essentiel et déterminant de ladite stipulation (i.e. de la seule stipulation illicite, et non de la clause d’indexation en son entier).

La solution, à l’avenir, consistera alors à rechercher et à caractériser l’intention des parties de conférer précisément à la stipulation illicite un caractère essentiel et déterminant, autrement que par la simple utilisation d’une formule appliquée à l’ensemble de la clause comme on la rencontre dans la plupart des baux.

La Lettre de la chambre de février 2022 [19], présentant l’arrêt du 12 janvier 2022, livre de nouveau, de façon assez originale, un « guide » pour les juges du fond :

« Sans remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond, la solution retenue impose donc à ce dernier de rechercher si, de manière objective, la stipulation contraire à l'article L. 145-39 du Code de commerce peut ou non être retranchée de la clause sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci et au jeu normal de l'indexation ».

Plus encore, elle donne un éclairage très intéressant sur l’enjeu économique de la question : « Cette question revêt un intérêt économique majeur. Dans la première hypothèse, le bailleur ne sera en effet tenu qu'à restitution des sommes perçues au titre de l'indexation irrégulière. Dans la seconde, la restitution portera, dans la limite de la prescription de l'action en répétition de l'indu, sur la totalité des sommes versées par le preneur au titre de l'indexation. Au surplus, l'indexation étant censée n'avoir jamais existé, le loyer restera pour l'avenir figé à son montant initial ».

Cette dernière phrase appelle deux observations incidentes :

- la première, d’ordre presque sociologique, et même prophylactique : en attirant ainsi tout spécialement l’attention des juges du fond sur la portée pratique des décisions qu’ils prennent en cette matière, la Cour de cassation semble vouloir les mettre en garde contre les conséquences macro-économiques de leurs jugements ;

- la seconde plus juridique : bien qu’il ne s’agisse que d’un bref éclairage par la troisième chambre de son propre arrêt, lequel n’a pas eu à se prononcer sur ce point, l’affirmation selon laquelle un effacement intégral de la clause aurait pour effet de ramener le loyer à son montant initial contredit frontalement un arrêt de la même chambre en date du 6 juillet 2017 qui avait jugé « que par l'effet de la prescription, la locataire ne pouvait contester le jeu de l'indexation plus de cinq ans avant sa demande et que la créance de restitution ne pouvait être calculée sur la base du loyer initial mais devait l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription » [20], et avait cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que les restitutions devaient être calculées sur la base du loyer initial… Cet éclairage incident donné par la Lettre est-il annonciateur d’un prochain revirement de jurisprudence ? Un revirement prévisible tant l’arrêt du 6 juillet 2017 semblait se heurter à la logique juridique.

Dans l’immédiat, en tout cas, l’arrêt commenté va encore contribuer à réduire très sensiblement le contentieux des clauses d’indexation [21].

Et ce n’est pas là le moindre de son intérêt.

[1] Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI, A.-L. Collomp, C. Corbel, L. Jariel et V. Georget, Dalloz, 2019, 1358 ; J.-P. Blatter, AJDI, 2019. 531 ; S. Regnault, JCP E, 2019 n° 33, 1167.

[2] Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.681, FS-P+B N° Lexbase : A9444N38.

[3] Cass. civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.599, FS-P+B+I N° Lexbase : A39713DG – Cass. civ. 3, 11 mars 2021, n° 20-12.345, F-D N° Lexbase : A01044LG – Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, F-P+B N° Lexbase : A20224YK – Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-11.685, F-D N° Lexbase : A20244YM.

[4] P. Gaiardo, Dalloz Actualité, 1er février 2022 ; B. Brignon, JCP E, 2022, à paraître.

[5] A. Confino, Clause d’indexation d’un bail commercial : l’évolution de la jurisprudence sur le réputé non écrit, ElNet, Veille permanente, Droit des Affaires, 30 juillet 2021 ; B. Brignon, Clause d'indexation réputée partiellement non écrite, JCP E, n° 39, 30 septembre 2021, 1428.

[6] CA Pau, 10 juillet 1958, Gaz. Pal., 1958, 2, jur., p. 207.

[7] Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 20-17.691 QPC, FS-D N° Lexbase : A62134YR.

[8] G. Malignac, La réglementation des indexations, Journal de la société statistique de Paris, tome 119, n° 2 (1978), p. 141.

[9] D., 1951 p. 21 ; Y. Rouquet, Portée de la clause d’échelle mobile prévue uniquement à la hausse, Dalloz Actualité, 19 février 2010 ; Ph .-H. Brault, Sur l’aménagement conventionnel de la clause d’échelle mobile, Loyers et copr., 2010, chron. n° 2.

[10] Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+, préc..

[11] Cass. com., 4 novembre 2021, n° 20-11.099, FS-B N° Lexbase : A07077BS, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 695 N° Lexbase : N9402BYU.

[12] Cité par G. Malignac, op. cit., p. 142.

[13] Cass. civ. 3, 23 janvier 2008, n° 06-19.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A0926D43, D., 2008, 349, obs. Y. Rouquet ; RTD civ., 2008, 292, obs. B. Fages ; A. Confino, Le réputé non écrit dans le bail commercial après la loi du 18 juin 2014, AJDI, 2015 p. 407.

[14] Cass. civ. 3, 11 mars 2021, n° 20-12.345, F-D N° Lexbase : A01044LG.

[15] Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A9460347.

[16] CA Versailles, 5 novembre 2020, n° 19/01229 N° Lexbase : A839533C.

[17] Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, F-P-B+I, préc..

[19] Lettre de la troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 6, Février 2022 [en ligne].

[20] Cass. civ. 3, n° 16-16.426, F-P+B N° Lexbase : A8337WLD.

[21] M.-L. Besson, L’éternel contentieux sur les clauses d’indexation dans les baux commerciaux, Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 685 N° Lexbase : N8425BYP ; A. Confino, Clause d’indexation d’un bail commercial : l’évolution de la jurisprudence sur le réputé non écrit, Newsletter Éditions Législatives Droit des affaires du 30 juillet 2021 ; B. Brignon, Clause d'indexation réputée partiellement non écrite, JCP E, n° 39, 30 septembre 2021, 1428.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480376

[Brèves] Précisions sur l’examen d’office du caractère abusif d’une clause par le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 19-20.640, FS-B N° Lexbase : A14097LR

Lecture: 9 min

N0353BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 09 Février 2022

► Le principe de concentration temporelle des prétentions posés par l’article 910-4 du Code de procédure civile ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet.

Selon l’article L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation N° Lexbase : L3278K9B sont jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces clauses sont alors réputées non écrites.

Il n’est pas rare que cet encadrement juridique soit invoqué par les emprunteurs en matière de crédits à la consommation (J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, collection Les intégrales, éd. LGDJ, 2021, p. 119 et s.) ou de crédits immobiliers (v. par ex., Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, FS-D N° Lexbase : A9253YNZ – Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.944, F-D N° Lexbase : A68164ME).

Certaines décisions sont également porteuses de précisions intéressant la procédure civile. Tel est le cas de l’arrêt de la première chambre civile du 2 février 2022.

Faits et procédure. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à M. N. et son épouse Mme L., le 28 janvier 2005, trois prêts immobiliers libellés en devises CHF, assurés auprès de la société CNP Caution, et, le 18 juillet 2006, un prêt immobilier également en devises CHF, en garantie duquel a été signé un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès de la société Axa.

Or, à la suite du décès de M. N., la société CNP Caution a versé à la banque les prestations correspondant à la prise en charge des trois premiers prêts, mais ne couvrant pas l’intégralité des sommes dues. De plus, le 21 septembre 2021, la banque a informé Mme L. que le montant versé par la société Axa au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du dernier prêt.

Le 6 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Mme L. de payer les sommes restant dues. Le 7 août 2014, l’établissement prêteur a assigné cette dernière en paiement. En retour, celle-ci a invoqué des manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits.

La cour d’appel de Chambéry ayant, par sa décision du 11 avril 2019 (CA Chambéry, 11 avril 2019, n° 17/02545, Confirmation partielle (CA Chambéry, 11 avril 2019, n° 17/02545 N° Lexbase : A9680Y8Z), donné raison à Mme L., la banque a formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel elle développait plusieurs moyens.

Décision. L’un d’entre eux nous intéresse plus particulièrement. La banque faisait grief à cet arrêt de l’avoir condamnée à payer à l’emprunteur des dommages-intérêts au titre de manquements, d’une part, à son devoir de mise en garde, d’autre part, à son devoir d’information et de conseil et d’avoir rejeté ses demandes. Son moyen se voulait très précis. Il est cependant rejeté par la Haute juridiction.

En effet, selon la Cour de cassation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les emprunteurs n’étaient pas avertis, que la cour d’appel a estimé, en se fondant notamment sur le montant élevé des prêts consentis et des échéances à acquitter et sur l’absence de fiche de patrimoine permettant d’apprécier la surface financière des emprunteurs, que leurs capacités de remboursement avaient été manifestement surévaluées et que la banque ne justifiait pas les avoir informés des risques afférents à l’octroi des prêts, justifiant ainsi légalement sa décision.

Cette solution échappe à la critique. En cas de crédit présentant un risque d’endettement excessif à l’égard d’un emprunteur non averti, il revient au prêteur de mettre en garde l’emprunteur. À défaut, sa responsabilité civile doit être engagée.

Par ailleurs, il est à noter que Mme L. avait formé un pourvoi incident.

Celle-ci faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry d’avoir déclaré irrecevables ses prétentions visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives, d’accueillir la demande en paiement de la banque et de rejeter sa demande tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées en faveur de celle-ci le soient solidairement entre elle et Mme P., représentée par l’UDAF de la Drôme, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; qu'en considérant, pour écarter le moyen de l'emprunteur tiré de ce que les clauses des contrats n° 0177991-01, 0177976-01 et 025685301 faisant peser le risque de change sur les seuls emprunteurs étaient abusives, qu'il s'agissait d'une "prétention" qui, faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel, était irrecevable, la cour d'appel, qui disposait des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées, et qui était donc tenue de procéder à un tel examen, a violé, par fausse application, l'article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM ».

Ce moyen se révèle utile puisque la Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d’appel de Chambéry en ce qu’elle déclare irrecevables les prétentions de Mme L. visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives.

Sa motivation se veut très précise.

D’abord, aux termes de l’article 7 § 1 de la Directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs N° Lexbase : L7468AU7, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Ensuite, il est rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 N° Lexbase : A9620EHR).

En outre, et toujours pour la jurisprudence européenne, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l’ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d’être interprétée en conformité avec la Directive n° 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette Directive, les juridictions nationales ont l’obligation d’office, si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d’instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-495/19 N° Lexbase : A81223MR).

Par ailleurs, selon l’article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l’article 910-4 du Code de procédure civile, « ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

Or, pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme L. en annulation de stipulations contractuelles abusives, l’arrêt d’appel retient que celles-ci auraient dû être présentées dans le premier jeu de conclusions d’appel, qu’elles ont été formées dans le troisième et qu’elles ne sont nullement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Dès lors, en statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif des clauses invoquées au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait, la cour d’appel a violé les textes précités.

Cette solution est également convaincante. Il convient de ne pas confondre l’office des parties, déterminé notamment par le principe de concentration temporelle, et l’office du juge déterminé en l’occurrence par la décision de la CJCE du 4 juin 2009. Ainsi, l’article 910-4, alinéa 1er, du Code de procédure civile qui impose aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne concerne pas l’office du juge.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480353

[Jurisprudence] Alcool et marges d’erreur : rappel des règles par la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2021 n° 20-86.969, FS-B N° Lexbase : A95927EY

Lecture: 5 min

N0094BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Le 09 Février 2022

Mots-clés : marge d’erreur • éthylomètre • phase ascendante • phase descendante • alcool • droit pénal routier • art. R. 234-4 du Code de la route

La Cour de cassation vient préciser que les marges d’erreur applicables aux résultats délivrés par les éthylomètres doivent s’appliquer au taux retenu (la mesure la plus faible des deux souffles), que le conducteur soit en phase ascendante ou descendante.

Avec l’un des derniers arrêts de 2021, la Chambre criminelle vient apporter une précision a priori nécessaire en matière d’application de la marge d’erreur des résultats délivrés par éthylomètre.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’opérer un salutaire revirement de jurisprudence sur cette question à l’occasion d’un arrêt remarqué du 26 mars 2019. (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, 18-84.900 N° Lexbase : A1581Y7P).

Jusqu’à cette date, la Cour considérait que l’application de la marge d’erreur en matière d’éthylomètre relevait uniquement du bon vouloir des magistrats saisis de cette question.

L’application de cette marge (telle qu’elle résulte du décret n° 85-1519, du 31 décembre 1985, réglementant la catégorie d’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré N° Lexbase : C13384HZ et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres N° Lexbase : O9710AZN) pourra changer radicalement le sort de certaines procédures.

| Marges d’erreur |

| – 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400mg/l ; – 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ; – 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l. |

Un taux contraventionnel peut, ainsi, après application de la marge d’erreur permettre à un conducteur de ne plus être considéré, aux yeux de la justice, comme un contrevenant.

L’application de la marge d’erreur peut, également, permettre à un délinquant présumé de ne devenir que simple contrevenant.

Le changement de nature de l’infraction ne permettra pas forcément à l’intéressé d’échapper à toute sanction puisque le magistrat pourra toujours, même en présence d’une contravention de quatrième classe, prononcer à son encontre une peine complémentaire de suspension de permis de conduire. De même, d’un point de vue arithmétique, le nombre de points à retirer à la suite de cette condamnation ne variera pas d’un iota avec une décision de retrait de six points.

Mais, passer d’un délit à une contravention pourra, dans certains cas, changer diamétralement l’ampleur de la condamnation. On pense, notamment, aux problématiques de récidive légale, le passage d’un délit commis en état de récidive légale à une simple contravention de quatrième classe préservera l’intéressé d’une annulation de plein droit de son permis de conduire. Dans le même ordre d’idées, sera écartée toute perspective d’une confiscation de son véhicule en cas de contraventionnalisation de l’infraction.

Dans certaines hypothèses, et notamment dans les dossiers examinés encore aujourd’hui par les juridictions d’appel, le passage d’un délit à une contravention pourra permettre l’acquisition d’une prescription, le court délai d’un an en matière contraventionnelle s’avérant pour le conducteur bien plus favorable que les six ans prévus en matière délictuelle.

Le revirement opéré par la Cour de cassation en mars 2019 était attendu de nombreux praticiens depuis un arrêt remarqué du Conseil d’État en date du 14 février 2018 (CE, 5e et 6e ch. réunies, 14 février 2018, n° 407914 N° Lexbase : A3494XDR) qui avait rendu obligatoire l’application de ces marges d’erreur aux décisions préfectorales de suspension de permis de conduire.

La Cour de cassation, en mars 2019, avait, par son revirement de jurisprudence, mis fin à une application totalement anarchique de ces marges : obligatoires au stade de la mesure de suspension préfectorale et facultatives quelques mois après au moment de l’examen de l’infraction par la juridiction pénale.

Le 26 mars 2019, la Cour de cassation prend acte de la position du Conseil d’État et, dans un souci de lisibilité et de cohérence de la norme, impose le recours systématique à la marge d’erreur pour les éthylomètres.

Malgré cet arrêt largement commenté en 2019, demeureraient visiblement quelques interrogations. C’est tout du moins ce qu’il est permis de constater à la lecture de la position de la cour d’appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 1er décembre 2020, avait choisi de limiter l’application du mécanisme de marge d’erreur aux cas d’espèce strictement identiques à celui qui avait permis le revirement de jurisprudence en mars 2019.

Lors d’un contrôle routier, le conducteur soumis à l’éthylomètre est invité à souffler dans l’appareil à deux reprises. Très souvent les résultats obtenus à quelques minutes d’intervalle vont différer. Le second résultat pourra être supérieur au premier, on considérera alors que le conducteur est en phase ascendante. Ou, au contraire, le taux d’alcool est moindre lors du second contrôle. Le conducteur sera alors en phase descendante.

Pour la Cour de cassation, il n’est pas question de faire de distinction en fonction de ces considérations. La Chambre criminelle profite donc de cette espèce pour rappeler les règles en la matière : « lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du Code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 % ».

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480094

[Brèves] Élections professionnelles des membres du CSE central conditionnées à la décision de l’autorité administrative

Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-60.262, F-B N° Lexbase : A14067LN

Lecture: 4 min

N0358BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lisa Poinsot

Le 17 Février 2022

► Dans le cadre des élections professionnelles du CSE central, la répartition des sièges par établissement doit faire l’objet d’un accord collectif ;

En l’absence d’accord, l’autorité administrative est saisie ;

Dès lors que la décision administrative implicite de rejet d’une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du CSE central n’a pas fait l’objet d’un recours judiciaire, cette décision ne peut pas être retirée et ne suspend plus le processus électoral.

Faits et procédure. La mise en place de CSE au sein d'une UES, constituée par diverses sociétés, a fait l’objet de négociations. Faute d’accord conclu à la double majorité, les sociétés saisissent le Direccte (aujourd’hui Dreets) pour fixer le nombre et la répartition entre établissements des sièges au CSE central. Ce dernier n’a pas statué dans le délai légal de deux mois. Pendant ce temps, les négociations ayant repris, un accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE a été conclu par deux organisations syndicales majoritaires. Cet accord prévoit la mise en place de 6 CSEE et un CSE central ainsi que la composition de ce dernier, en répartissant le nombre de sièges entre les établissements. À la suite des élections des membres des différentes CSEE et du CSE central, le Direccte a retiré sa décision implicite de rejet et a fixé une nouvelle répartition des sièges par établissement au CSE central distincte de celle prévue par l’accord collectif.

En conséquence, certaines sociétés ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles dans l’optique de contester cette élection professionnelle. Le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment été saisi par le syndicat CGT Fédération des bureaux d’études et le CSEE d’Île de France afin d’annuler la décision du Direccte et de fixer le nombre et la répartition des sièges au CSE central dans les mêmes termes que l’accord collectif.

Les sociétés ont formé un pourvoi incident en cassation à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande d’annulation de l’élection professionnelle. Elles soutiennent que leur demande d’annulation des élections professionnelles est recevable du fait de l’inopposabilité d’une partie de l’accord collectif à certaines sociétés. Elles arguent par ailleurs que les élections professionnelles, dont les modalités sont prévues par l’accord collectif, doivent être annulées du fait que ce dernier a été conclu à la majorité simple et que le Direccte, à la suite d’une demande de retrait de sa décision implicite de rejet, a décidé de retirer sa décision dans le délai de contestation des élections.

Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que le tribunal judiciaire de Versailles a légalement justifié sa décision de rejet de la demande d’annulation des élections des membres du CSEE d’Île de France au CSE, central en application des articles L. 2314-6, alinéa 3 N° Lexbase : L8504LG3 et L. 2316-8 du Code du travail N° Lexbase : L0987LTQ.

Le syndicat CGT et le CSEE Île de France ont formé un pourvoi principal afin de voir annuler la décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui a rejeté la demande en annulation de la décision du Direccte modifiant la répartition et le nombre de représentants par établissement au CSE central. Ils soutiennent que ce jugement est inconciliable dans son exécution avec celui du tribunal judiciaire de Versailles.

En réponse, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les deux décisions judiciaires sont inconciliables puisque, en rejetant toutes les deux la demande en annulation de la décision de la Direccte et de l’élection professionnelle, le CSEE d’Île de France aurait été représenté au CSE central par 5 titulaires et 5 suppléants selon l’accord collectif et deux titulaires et deux suppléants selon la décision du Direccte. La Cour de cassation choisit d’annuler la décision du tribunal judiciaire de Nanterre au motif que celle du tribunal judiciaire de Versailles est conforme à sa doctrine.

|

Pour aller plus loin :

|

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480358

[Le point sur...] La question environnementale dans les procédures d’information-consultation du comité social et économique

Lecture: 11 min

N0357BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Louise Thiébaut, Avocat associé, Daher Avocats

Le 09 Février 2022

Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « Droit du travail et environnement » et publié dans l’édition n° 894 du 10 février 2021 de la revue Lexbase Social. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici N° Lexbase : N0354BZ7.

Mots-clés : CSE • environnement • information-consultation • consultations ponctuelles • consultations récurrentes ou périodiques • expertise

L’entrée en vigueur de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 constitue indéniablement une étape marquante dans l’émergence d’un droit environnemental du travail.

Si les entreprises et leurs partenaires sociaux n’ont pas attendu cette loi pour se saisir de sujets en lien avec la transition énergétique (mise en place d’un plan de mobilité, recours au forfait mobilités durables, par exemple), le rôle désormais conféré au comité social et économique (CSE) dans l’appréhension des conséquences environnementales de l’action de l’entreprise est important.

En intégrant la thématique environnementale dans le champ des procédures d’information-consultation du CSE, récurrentes et ponctuelles, et corrélativement dans le champ de l’expertise, la loi dite « Climat et résilience » contribue à faire entrer plus largement l’environnement dans le droit du travail, non sans soulever toutefois plusieurs interrogations pratiques.

I. L’extension de la mission générale du CSE

La loi dite « Climat et résilience » modifie la rédaction de l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S qui détermine les attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. La définition de la mission du CSE est élargie et intègre la prise en compte des conséquences environnementales des décisions de l’employeur relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Dorénavant, le CSE devra rendre ses avis en prenant en compte, parmi d’autres éléments, les impacts environnementaux des décisions de l’employeur. Il devient donc, ce faisant, un interlocuteur incontournable en matière d’environnement.

II. Une information-consultation sur les conséquences environnementales des mesures justifiant une consultation ponctuelle du CSE

L’article L. 2312-8 du Code du travail est également enrichi d’un nouveau paragraphe III, dont il ressort que le CSE doit être « informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures » qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et qui sont listées, de manière non limitative, au paragraphe II du même article. L’évolution est importante, car elle crée, au titre de mesures ou projets de l’employeur se rattachant à la marche générale de l’entreprise, une obligation d’information-consultation spécifique sur leurs impacts environnementaux. La lecture de l’article ainsi modifié soulève plusieurs questions pratiques.

Tout d’abord, comment s’articulent les paragraphes II et III de l’article L. 2312-8 du Code du travail ? La rédaction retenue paraît littéralement induire une double obligation d’information-consultation du CSE au titre d’un unique projet : l’une, sur le projet lui-même, et l’autre, sur ses conséquences environnementales. L’ordre du jour doit-il en conséquence mentionner deux points distincts et donner lieu au recueil de deux avis ? Ou l’élaboration d’un unique point à l’ordre du jour intégrant une référence expresse aux conséquences environnementales du projet est-elle suffisante ? En l’absence de précisions supplémentaires à date, la prudence commande de suivre la première approche.

Au-delà de la question du formalisme à observer en lien avec l’ordre du jour et la remise de l’avis du CSE, la conduite de deux consultations parallèles, qui se rattachent à un même projet, est susceptible de créer des débats autour du point de départ du délai de chaque consultation et de la date à laquelle l’employeur peut légitimement considérer, en l’absence d’avis exprès du CSE, que ce dernier a rendu un avis négatif et que le projet peut être mis en œuvre. Puisque les consultations sont distinctes, elles pourraient potentiellement avoir deux points de départ différents. Théoriquement, un CSE pourrait accepter d’émettre un avis sur le projet qui lui est présenté par l’employeur sur le fondement de l’article L. 2312-8, II, tout en refusant d’en émettre un sur le fondement de l’article L. 2312-8, III, au motif, par exemple, qu’il est insuffisamment informé sur les conséquences environnementales du projet de l’employeur et n’est pas à même d’émettre un avis. L’employeur pourrait donc se trouver ainsi bloqué dans le déploiement du projet.

Aussi, n’eût-il pas été préférable de retenir, comme l’y invite d’ailleurs la rédaction du premier paragraphe de l’article L. 2312-8, que le CSE soit simplement informé sur les conséquences environnementales de la mesure afin de lui permettre de rendre un avis éclairé sur celle-ci ?

Par ailleurs, la notion de « conséquences environnementales » n’est pas définie et l’on anticipe aisément les difficultés qui risquent de surgir autour de l’étendue du droit à information du CSE. Quels sont les facteurs, paramètres ou indicateurs au regard desquels ces conséquences s’apprécient ? Si, dans le cadre de certains projets, tels qu’un projet de déménagement, des conséquences environnementales peuvent être assez facilement identifiables (par exemple, au travers des performances énergétiques des nouveaux locaux, de l’impact du déménagement sur les temps de déplacement des collaborateurs ou encore sur leurs moyens de transport), pour d’autres, comme un projet entraînant une modification dans l’organisation juridique de l’entreprise, les conséquences environnementales risquent d’être plus difficiles à cerner.

Même si l’on comprend le souhait du législateur de ne pas enfermer les conséquences environnementales dans une définition rigide et déconnectée de l’activité de l’entreprise, un juste milieu aurait été souhaitable. Il est certain que cette absence de définition nourrira les débats entre le CSE et l’employeur sur le caractère suffisant ou non des informations fournies et donc sur le point de départ du délai de consultation.

Enfin, l’absence de modification des dispositions des articles L. 2312-37 N° Lexbase : L1434LKC et suivants du Code du travail, relatifs aux informations et consultations ponctuelles du CSE, fragilise l’efficacité du nouveau dispositif et crée une insécurité juridique supplémentaire. Doit-on considérer que, pour ces projets particuliers, aucune obligation d’information-consultation au titre des conséquences environnementales ne s’impose ? En fonction du projet étudié, l’analyse pourrait s’avérer risquée, dès lors que les sujets mentionnés dans ces articles sont partiellement des déclinaisons des thèmes couverts par l’article L. 2312-8, II.

III. Une approche différente pour les consultations récurrentes du CSE

Contrairement aux consultations ponctuelles, pour les consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise ou encore sa politique sociale [1], la question environnementale est abordée sous le prisme de la seule information du CSE.

L’article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L6659L7R énonce en effet qu’« au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise » [2]. Le législateur n’a donc pas opté pour la création d’une quatrième information-consultation récurrente pleinement dédiée à politique environnementale, favorisant une approche plus transversale de la question. Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise seront donc évoquées, dans le cadre de chacune de ces consultations, sans qu’il soit requis du CSE qu’il émette un avis sur le sujet. La discussion autour de l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise risque donc d’être plus facilement diluée dans le cadre de ces consultations.

Si un accord collectif peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à cet effet, l’information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise est une disposition d’ordre public [3]. Elle ne pourra donc être supprimée dans le cadre d’un accord.

Nous ne pouvons que regretter, une nouvelle fois, l’absence totale de définition de la notion de « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » et les débats judiciaires qu’elle risque de générer.

Le décret devant préciser les informations à intégrer en lien avec la thématique environnementale dans le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), qui sert de support à ces consultations, n’est toujours pas paru à ce jour. D’un secteur d’activité à l’autre, les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise pourraient être très différentes et des indicateurs pertinents pour un type d’activité beaucoup moins pour une autre. Les sociétés soumises à l’obligation d’établir une déclaration de performance extra-financière (DPEF), en application du Code de commerce [4], qui est déjà accessible aux membres du CSE dans le cadre de la BDESE, pourront utilement se servir des données qui y figurent dans le cadre des consultations récurrentes.

En tout état de cause, dans la mesure où l’obligation d’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise est déjà en vigueur, il paraît souhaitable que les entreprises ayant négocié la liste et le contenu des informations de la BDESE envisagent rapidement une révision de leur accord pour intégrer ce nouveau thème et définir des indicateurs pertinents. Pour celles qui ne sont pas dotées d’un accord collectif et appliquent les dispositions légales et réglementaires supplétives, les modifications apportées par la loi dite « Climat et résilience » pourraient inciter à la négociation, en particulier sur le contenu de la consultation et des informations à transmettre par l’employeur dans ce cadre.

Enfin, au-delà des questions qui naissent de l’imprécision de la rédaction retenue, la temporalité retenue par l’article L. 2312-17 du Code du travail est étrange, puisqu’elle semble induire que les informations sur les conséquences environnementales pourraient ne pas être impérativement transmises au début de la procédure d’information-consultation. Pourtant, c’est bien la mise à disposition des informations dans la BDESE qui fait courir le délai de consultation [5].

À l’instar des consultations ponctuelles, les nouvelles dispositions en matière de consultations récurrentes risquent d’être source de contentieux.

IV. La modification du champ de l’expertise

En cohérence avec la modification des articles relatifs aux consultations récurrentes, la loi dite « Climat et résilience » a étendu les prérogatives de l’expert que le CSE peut nommer dans ce cadre.

Désormais, l’expertise « porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental » nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques [6], de sa situation économique et financière [7] ou de sa politique sociale [8].

En revanche, la loi dite « Climat et résilience » n’a pas apporté de modifications quant au champ des expertises susceptibles d’être menées à l’occasion de consultations ponctuelles ou des expertises dites « habilitées » [9].

Néanmoins, compte de l’évolution de la mission générale du CSE et de ses nouvelles attributions en matière environnementale dans le cadre des consultations ponctuelles, il sera délicat pour l’employeur de s’opposer à une transmission d’informations que l’expert considérait nécessaire pour lui permettre d’analyser les conséquences environnementales du projet de l’employeur [10]. Rappelons à cet égard que la jurisprudence reconnaît un droit d’accès assez large à l’expert du CSE. Le contentieux de l’expertise risque donc de continuer à se nourrir avec l’extension des prérogatives du CSE, sans qu’il soit possible pour les partenaires sociaux de négocier, en matière de consultation ponctuelle, sur le contenu de l’information à transmettre par l’employeur.

Comment, en pratique, les experts vont-ils appréhender ces sujets et leurs nouvelles compétences ? Que ce soit au titre des consultations récurrentes ou ponctuelles, l’expert-comptable n’apparaît pas, de prime abord, l’acteur le plus indiqué pour analyser des problématiques environnementales ou a minima pour avoir une approche transverse du sujet [11]. Rappelons cependant que l’expert désigné par le CSE est fondé à s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs experts sur une partie des travaux nécessités par l’expertise, sous réserve de s’assurer que ces experts ont les compétences nécessaires ou sont dûment habilités [12]. Il est donc probable que, dans certaines entreprises où les sujets environnementaux sont essentiels en raison de leur activité, l’expert-comptable ait besoin de s’appuyer sur un expert plus spécialisé. Ce faisant, l’expert-comptable sera plus à même d’éclairer utilement le CSE sur la politique mise en œuvre par l’entreprise, en lui permettant, le cas échéant, de formuler des propositions alternatives. La commission au sein de l’Ordre des experts-comptables en charge des CSE travaillerait à une mise à jour du guide de travail des experts du CSE visant à intégrer les nouvelles prérogatives environnementales conférées à ces derniers [13].

Enfin, d’un point de vue pratique, l’employeur et le CSE peuvent légitimement s’attendre à une augmentation du coût des expertises compte tenu de l’extension du champ des travaux des experts.

En conclusion, les évolutions apportées par la loi dite « Climat et résilience » au régime de l’information-consultation du CSE devraient permettre de créer effectivement un débat entre employeurs et représentants du personnel autour des enjeux liés à la transition écologique au sein de l’entreprise. Espérons néanmoins qu’elles ne deviennent pas source d’un contentieux abondant compte tenu de certaines imprécisions dans la loi et qu’elle permette, au contraire, de créer une discussion constructive sur la question environnementale au sein de l’entreprise, recherchée par le législateur.

[1] C. trav., art. L. 2315-17 N° Lexbase : L8328LGK et L. 2312-22 N° Lexbase : L6663L7W.

[2] C. trav., art. L. 2312-17 et L. 2312-22.

[3] C. trav., art. L. 2312-9 N° Lexbase : L8242LGD.

[4] C. com., art. L. 225-102-1 N° Lexbase : L2172LY4.

[5] C. trav., art. R. 2312-5 N° Lexbase : L0441LI8 ; voir également J.-Y. Kerbouc’h, Les prérogatives d’ordre environnemental du comité social et économique, JCP S, 2021, n° 50, chron. 1316.

[6] C. trav., art. L. 2315-87-1 N° Lexbase : L6665L7Y.

[7] C. trav., art. L. 2315-89 [LXB=8835L7D].

[8] C. trav., art. L. 2315-91-1 N° Lexbase : L6666L7Z.

[9] C. trav., art. L. 2315-94 N° Lexbase : L6764L7N.

[10] C. trav., art. L. 2315-83 N° Lexbase : L8395LGZ.

[11] A. Casado, Loi « Climat et résilience » : une loi en demi-teinte pour les travaillistes, Lexbase Social, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : L6065L7R.

[12] C. trav., art. R. 2315-48 N° Lexbase : L6286LMR.

[13] ActuEl-CE, Environnement et climat : l’expert-comptable sait aller chercher les bonnes données, 2 janvier 2022.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480357

[Focus] Les prix de transfert

Lecture: 9 min

N0382BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

Le 09 Février 2022

Mots-clés : entreprises • concurrence • prix de transfert

Le développement des transactions entre sociétés d’un même groupe découlant de l’internationalisation des processus de production et des chaînes de valeur a conduit les administrations fiscales nationales à développer une nouvelle approche du contrôle des résultats dégagés par les entreprises imposables.

Le contrôle des politiques de prix de transfert vise à assurer que les transactions entre entreprises liées sont conclues à des conditions normales et a conduit à introduire une analyse plus quantitative des transactions au sein des groupes reposant essentiellement sur la comparabilité des transactions entre sociétés liées et des transactions entre parties indépendantes, afin de déterminer un prix dit de pleine concurrence.

Cette nouvelle approche a conduit à développer de nouveaux outils et concepts qui, en raison, de leur application nécessairement transfrontière, ont dû être harmonisés au niveau international. Conduite essentiellement dans le cadre de l’OCDE, cette harmonisation des concepts et des méthodologies a donné lieu à la création de références qui se superposent au droit fiscal national et largement sur des concepts extra-légaux.

La nécessité d’assurer le contrôle spécifique des prix de transfert s’est progressivement accompagnée par la mise en place d’obligations déclaratives nouvelles et spécifiques.

I.Le cadre de la réglementation des prix de transfert

A. Un dispositif légal limité

Même si le sujet peut sembler vaste et omniprésent pour les groupes multinationaux, les dispositions fiscales légales applicables sont limitées. En réalité, un seul article du Code général des impôts (CGI) regroupe l’ensemble des principes applicables aux prix de transfert : l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33.

Cet article dispose que dès lors que l’administration fiscale française établit :

- qu’une entreprise française est située sous la dépendance d’une entreprise étrangère ou contrôle une entreprise étrangère ou est placée sous la dépendance ou sous le contrôle d’une même entreprise située hors de France qu’une entreprise étrangère, et

- que des bénéfices de l’entreprise française sont indirectement transférés à cette entreprise étrangère soit par voie de majoration de prix d’achat, soir par voie de minoration de prix de vente, soit par tout autre moyen, alors les bénéfices ainsi transférés à l’étranger doivent être ajoutés au bénéfice de l’entreprise française imposable en France.

L’administration est alors fondée à opérer les rectifications qui résultent de la constatation du transfert de bénéfice en se référant aux produits imposables d’une entreprise indépendante similaire exploitée normalement.

B. Complété par les travaux de l’OCDE

Le caractère nécessairement international de la problématique des prix de transfert qui engage la confrontation de deux, voire, plusieurs juridictions fiscales, a rendu nécessaire la mise en œuvre d’une norme internationale reconnue pas le plus grand nombre de juridictions. Cette coordination ne peut être réalisée par une approche limitée aux lois fiscales nationales.

Dans la convention modèle visant à éliminer les doubles impositions, l’OCDE reconnaît une possibilité similaire à celle prévue à l’article 57 du CGI pour permettre aux autorités fiscales de chacun des États parties à une convention de rectifier les résultats des entreprises associées dont les relations commerciales ou financières diffèrent de celles qui auraient été consenties entre entreprises indépendantes. Dès lors que l’objectif de la convention est d’éviter la double imposition, la convention introduit aussi le droit à un ajustement corrélatif pour les entreprises. Les entreprises qui auraient majoré leurs résultats du fait de la mise en œuvre de relations commerciales ou financières inappropriées rectifiées chez la contrepartie par l’autorité fiscale compétente dans l’autre État, peuvent obtenir la réduction des résultats indûment majorés. Les chances d’obtenir effectivement un ajustement corrélatif sont toutefois, en pratique, assez réduites dans la plupart des conventions fiscales, car il n’est pas prévu d’obligation de s’entendre pour les autorités compétentes, en dehors de quelques conventions spécifiques (convention d’arbitrage européenne, convention franco-canadienne…).

En 2010 puis en 2017, l’OCDE a aussi publié les Principes Applicables en Matière de Prix de Transfert à l’Intention des Entreprises Multinationales et des Administrations Fiscales (les Principes). Il s’agit de la référence essentielle en matière de prix de transfert qui détermine les méthodes à utiliser pour s’assurer du respect du prix de pleine concurrence. Reconnus par la plupart des pays, ces « Principes » permettent une harmonisation des approches nationales nécessaires à la détermination de prix de transfert également acceptables par les administrations de deux pays concernés par une même transaction et recommandent une approche homogène et raisonnable des administrations fiscales en matière d’exigence documentaire et de règlement des différends avec les contribuables.

La légitimité de ces principes est reconnue par la France, qui les applique en grande partie.

Attention : certains pays ne reconnaissent pas l’application des Principes de l’OCDE. Il est particulièrement difficile de gérer les problématiques de prix de transfert en l’absence de cadre commun. Il s’agit essentiellement des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine)

II. Une méthode harmonisée

La mise en place d’une politique de prix de transfert acceptable au sein d’un groupe vise à rechercher le prix de pleine concurrence qui serait consenti librement entre deux parties indépendantes faisant jouer normalement les règles du marché. La méthode recommandée par l’OCDE repose sur le principe de la comparabilité qui recherche la comparaison des conditions des transactions effectuées au sein d’un même groupe avec celles conclues par des tiers indépendants.

Les Principes de l’OCDE rappellent que, par souci d’équité, les contribuables, comme les administrations, ne doivent utiliser que des références de prix disponibles dans le public. Cette règle joue principalement au bénéfice du contribuable en interdisant aux administrations fiscales de recourir à des informations qu’elles seules pourraient détenir, notamment en exploitant les déclarations fiscales qui leur sont adressées sans être publiques.

Attention : dans ses plus récents travaux sur les actifs incorporels, l’OCDE a reconnu les limites de la comparabilité pour des actifs de grande valeur et très spécifiques telles que les marques les brevets… La mise à jour des Principes sur ce point admet le recours à des évaluations financières reposant sur la méthode d’actuation des flux futurs.

A. La comparabilité des transactions

La nécessité de comparer les transactions entre sociétés liées et celles conclues entre parties indépendantes oblige à une analyse préalable des risques pris et des moyens engagés dans la réalisation de la transaction à évaluer. Ceci passe au préalable par une analyse fonctionnelle qui doit mettre en évidence les ressources mobilisées par l’entreprise qui réalise la prestation et les risques qu’elle prend à cette occasion, étant entendu que risques et ressources doivent être rémunérés de manière appropriée.

La situation de la société contrôlée devra être comparée avec celle d’une société indépendante réalisant les mêmes opérations. Toute différence devra être identifiée si elle est susceptible d’avoir une incidence sur la rentabilité de la transaction et justifiera la quantification d’un ajustement de comparabilité traduisant une différence dans le résultat attendu de la transaction.

B. La détermination de la rentabilité d’une transaction

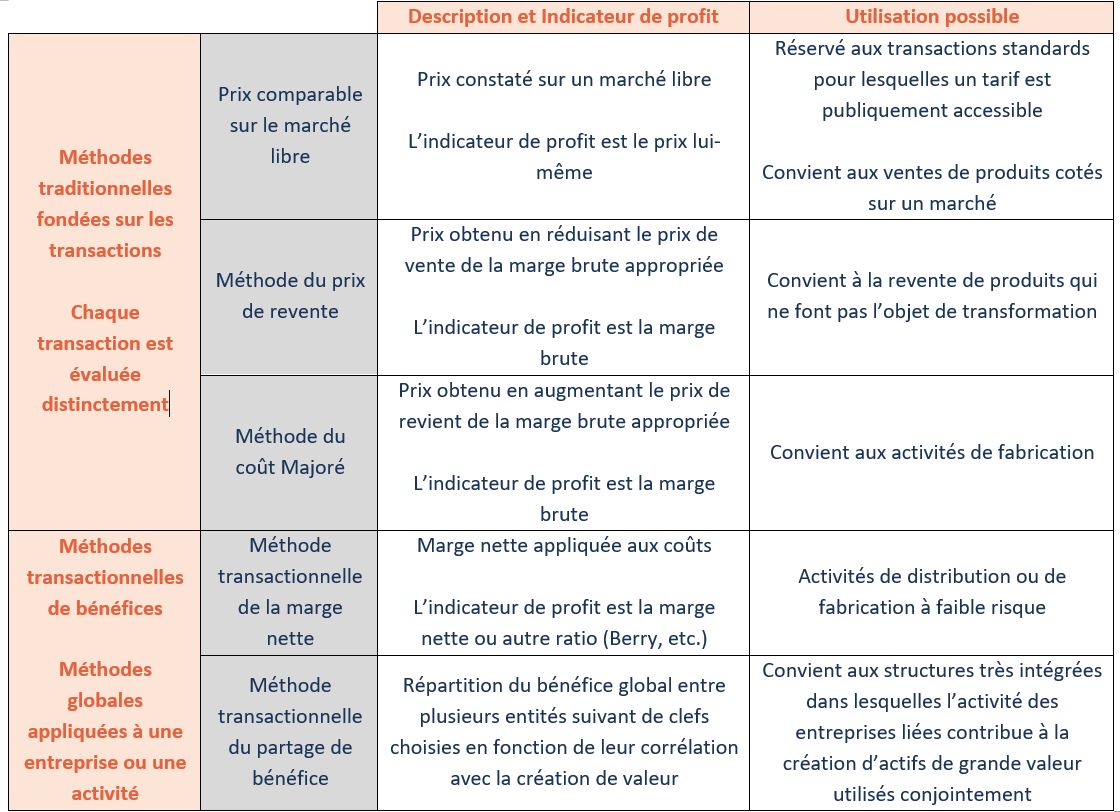

La comparaison comme la fixation d’un prix nécessite le recours à une méthode de détermination de prix qui varie suivant la nature de la transaction et les informations disponibles dans le public. L’utilisation d’un indicateur de profit propre à chaque méthode permet d’obtenir une donnée chiffrée objective facilement comparable. Les méthodes identifiées dans les Principes sont les suivantes :

NB : les méthodes peuvent être utilisées, soit, pour la détermination du prix (méthode de fixation) soit, pour la validation de sa conformité au principe de pleine concurrence méthode test). Il n’est pas nécessaire que la méthode de fixation soit la même que la méthode test. Afin d’éviter la trop grande importance des ajustements de comparabilité, qui peut nuire à la fiabilité de l’exercice, il est recommandé de tester la partie à la transaction qui a les fonctions les plus simples, le prix étant par construction le même pour les deux parties à la transaction.

III. Le contrôle des prix de transfert

A. Les déclarations des prix de transfert

La loi française a prévu certaines obligations déclaratives spécifiques au prix de transfert :

- la documentation des prix de transfert (LPF, art. L. 13 AA N° Lexbase : L9494LH4) imposées aux sociétés dont l’actif brut ou le chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros (ou les sociétés contrôlant, contrôlées ou membres d’un même groupe d’intégration fiscale qu’une société de cette taille). La documentation doit être produite chaque année et fournie à la demande du vérificateur en cas de contrôle. Elle comprend un master file sur le groupe et un local file sur l’entité concernée. Elle donne les informations nécessaires à la compréhension de la politique des prix de transfert suivant les recommandations des principes de l’OCDE.

- Une absence ou une documentation partielle expose la société à une amende du montant le plus élevé entre une amende forfaitaire de 10 000 euros par année, 5 % redressements notifiés sur la base de l’article 57 du CGI ou 0,5 % des flux non documentés.

- une déclaration annuelle de prix de transfert pour les sociétés appartenant à un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé excède 50 millions d’euros. Établie sur le formulaire 2257 SD annexe à la déclaration annuelle de résultat, elle doit être déposée dans les 6 mois de la date limite de dépôt de celle-ci et reprend des informations très succinctes sur les prix de transfert.

- le rapport Pays par Pays (CBCR) doit être déposé par la société tête d’un groupe consolidé avec un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros. Ce rapport communique des informations consolidées par pays visant à identifier la répartition des ressources et des profits. Si la société mère de groupe consolidé n’est pas établie dans un État ayant signé un accord de communication du CBCR entre États, une autre société doit être désignée pour produire ce rapport.Le rapport doit être déposé et le défaut de production, si son dépôt incombe à une société française est sanctionné par une amende de 100 000 euros.

B. Les accords préalables des prix de transfert

La loi française de même que la loi de certains autres pays a prévu la possibilité de sécuriser une politique de prix de transfert par l’obtention de rescrits spécifiques : les accords préalables de prix de transfert. Ils peuvent être unilatéraux, bilatéraux, voire multilatéraux, selon qu’ils engagent une, deux, voire plusieurs administrations fiscales. Ils n’engagent bien entendu que les autorités auxquelles ils ont été soumis et qui se sont expressément prononcées et sont délivrés pour une durée limitée dans le temps.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:480382

[Brèves] Procédure orale et absence de comparution de l’appelant lors de l’audience de renvoi : la Haute juridiction confirme sa position !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B N° Lexbase : A32137LL

Lecture: 2 min

N0347BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Février 2022

► La Cour de cassation énonce qu’en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, confirmant ainsi sa position de son arrêt rendu le 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B N° Lexbase : A21064YN).

Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes la déboutant de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son employeur. L’affaire a été appelée à une audience fixée au 17 avril 2019, durant laquelle seule la société intimée a comparu. Par un arrêt rendu le 7 août 2019, la réouverture des débats a été ordonnée, un calendrier de procédure a été fixé et il était indiqué que la décision valait convocation pour une audience fixée au 10 décembre 2019. À cette audience, l’appelante n’a de nouveau pas comparu.