[Brèves] État d’urgence sanitaire et réduction de peines : il faut considérer la peine portée à l’écrou durant la période

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2024, n° 23-85.792, F-B N° Lexbase : A63302ZH

Lecture: 4 min

N8989BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Adélaïde Léon

Le 11 Avril 2024

► Le bénéfice des réductions supplémentaires de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ne peut être refusé à un individu au motif qu’il aurait été condamné pour un crime lorsque les peines qu’il exécutait durant la période d’état d’urgence sanitaire étaient de nature correctionnelle.

Rappel des faits et de la procédure. Le 25 juin 2019, un individu est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle.

Le 17 juillet 2019 et le 19 décembre 2020, il a exécuté plusieurs peines correctionnelles antérieures, qui ont été portées à l’écrou.

Le 14 mars 2022, il a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.

L’intéressé a sollicité du juge de l’application des peines (JAP) l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5740LWI.

Le 13 juillet 2023, le JAP a refusé d’accorder la réduction supplémentaire de peine sollicitée au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle.

Ce dernier a relevé appel de l’ordonnance du JAP.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines a confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’article 27 de l’ordonnance précitée exclut du bénéfice de la mesure qu’il prévoit les personnes condamnées ou écrouées pour des crimes.

L’individu a alors formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’application des peines d’avoir confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle alors qu’au cours de la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’intéressé était écroué en exécution de plusieurs peines correctionnelles, la condamnation par la cour d’assises n’étant intervenue que postérieurement.

Décision. La Chambre criminelle rappelle que l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, prévoit deux cas distincts d’octroi de réductions supplémentaires de peine, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire.

Le premier permet d’octroyer immédiatement une telle réduction aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Le second permet d’octroyer une telle réduction aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. L’octroi de la réduction est en revanche exclu si la condamnation portée à l’écrou fait partie de celles prévues dans les alinéas suivants parmi lesquelles figurent les crimes.

Selon la Cour, l’exclusion du bénéfice des réductions de peines prévues par l’article 27 tient à la nature des peines portées à l’écrou et doit par conséquent s’apprécier au regard des peines portées à cet écrou, pendant ladite période.

Or, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’intéressé exécutait des condamnations correctionnelles. Sa condamnation par la cour d’assises n’était intervenue que postérieurement. Le JAP ne pouvait donc lui refuser les réductions supplémentaires de peines de l’article 27 de l’ordonnance du 25 mars 2020, au motif que ces dispositions excluaient les condamnations pour crimes.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:488989

[Focus] L’éclatement des sources face à l’affirmation du principe de légalité : focus sur la source constitutionnelle

Lecture: 20 min

N8657BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Marthe Bouchet, Professeure à l'Université Sorbonne Paris-Nord

Le 11 Avril 2024

Mots-clés : sources du droit pénal • droit constitutionnel • QPC • principe de légalité pénale

Désormais, le droit constitutionnel est assurément une source du droit pénal. La jurisprudence constitutionnelle, issue du contrôle a priori ou sur QPC, participe à l’écriture de nos lois pénales et irrigue la matière répressive dans son ensemble. Il faudrait donc s’assurer que le respect du principe de légalité pénale, en termes de prévisibilité de la répression notamment, soit mieux garanti.

Cet article est issu du dossier spécial « Les 30 ans d'entrée en vigueur du Code pénal » publié le 28 mars 2024 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : N° Lexbase : N8781BZA

Le principe de légalité des délits et des peines [1] figure en bonne position, à la troisième place très exactement, de notre Code pénal. Il ne pouvait en être autrement pour ce principe fondateur de notre droit pénal moderne, porteur de garanties fondamentales, qui assurent la légitimité de la répression. D’un point de vue formel, le principe de légalité pénale implique que la loi seule puisse fonder la répression, une loi votée par le Parlement et publiée par avance. D’un point de vue matériel, le principe de légalité exige que la loi répressive soit suffisamment claire et précise, intelligible, qu’elle prévienne avant de frapper, pour que le justiciable puisse adapter son comportement. La combinaison de ces deux aspects du principe de légalité pénale [2] rend la répression légitime : tous les justiciables sont logés à la même enseigne, face à une répression votée par les représentants du peuple, compréhensible et prévue par avance.

Malgré ses indéniables atouts, le principe de légalité des délits et des peines est profondément remis en cause ces dernières années. Son déclin a été largement dénoncé [3], tant sur un plan matériel – on ne cesse de déplorer l’imprécision de la loi pénale, qui rend la répression difficilement prévisible – que sur un plan formel, lequel nous intéresse ici. En effet, la « légalité », le terme en lui-même est clair, requiert une loi, au sens constitutionnel du terme, de l’acte voté par le Parlement composé des sénateurs et députés. Or l’importance de la loi s’amoindrit. Désormais, les sources du droit pénal ne cessent de se diversifier, et les dispositions de notre Code pénal ont des origines diverses : un règlement autonome ou d’application, le droit de l’Union européenne (directives et règlements), les traités et conventions, et, dans une moindre mesure, le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, servent d’assises à la répression pénale. Ce sont là des concurrences à la loi pénale désormais bien connues.

Cependant, une autre source du droit pénal moins attendue tend à se développer : la source constitutionnelle. Pourtant, si on lit la Constitution, peu de dispositions concernent le droit pénal, ou alors très indirectement. On relèvera l’interdiction de la peine de mort [4], le droit de grâce [5], ou bien l’article 34 N° Lexbase : L1294A9S qui prévoit que « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ainsi que « la procédure pénale » relèvent du domaine de la loi. De prime abord donc, aucune incrimination, aucune disposition procédurale, ne puise sa source dans notre Constitution. Toutefois, il faut ajouter au texte du 4 octobre 1958 tout le bloc de constitutionnalité qui comprend la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ce texte, dont la valeur est constitutionnelle, contient les principes fondamentaux du droit pénal : le principe de nécessité pénale [6], le principe de légalité pénale [7], le principe d’égalité devant la loi pénale [8], ou encore la présomption d’innocence [9]. Indéniablement, le droit constitutionnel intéresse donc le droit pénal. Il reste que, tous ces principes fondamentaux permettent de cadrer la répression, mais ne prévoient aucune incrimination ni aucune règle procédurale. Ainsi, on pourrait penser que le droit constitutionnel n’est pas véritablement une source du droit pénal.

Toutefois, ce n’est pas tant du côté des textes constitutionnels qu’il faut chercher des dispositions répressives, mais plutôt du côté de la jurisprudence constitutionnelle. Les rédacteurs de notre Code pénal ne pouvaient anticiper ce déploiement du contrôle de constitutionnalité de nos lois répressives, d’abord à la faveur de décisions rendues par le Conseil lui-même [10] ; puis, plus nettement encore, avec l’avènement de la QPC, laquelle a enfin rendu la Constitution accessible aux citoyens et fait cesser, comme le formulait Badinter, « ce déséquilibre institutionnel, qui faisait du citoyen français un majeur conventionnel, mais un mineur constitutionnel » [11].

Précisément, par l’effet de ses décisions, le Conseil constitutionnel permet ou bien empêche une loi pénale de déployer ses effets. Ce faisant, il agit directement sur la source légale du droit pénal. On se souvient bien de l’affrontement entre législateur et Conseil constitutionnel à propos de la consultation habituelle de sites terroristes : à deux reprises le juge constitutionnel a supprimé cette nouvelle incrimination prévue à l’article 421-2-5-2 du Code pénal N° Lexbase : L1221LDL parce qu’elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression [12]. Il n’est d’ailleurs pas certain que le législateur ait abandonné tout espoir de créer cette infraction, serait-ce par un moyen détourné [13]. Plus récemment, le Conseil a empêché l’entrée en vigueur d’une disposition de la très contestable « loi immigration » créant un délit réprimant le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national [14]. Indéniablement, les décisions du juge constitutionnel ont une place parmi les sources du droit pénal.

Mais au-delà, dans le contenu de ses décisions, par ses interprétations, le juge constitutionnel participe à l’écriture des lois pénales. Lorsqu’il intervient dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité, il lui arrive en effet de modifier la loi répressive dont il est saisi. La loi pénale doit alors être comprise dans le sens retenu par le juge constitutionnel. Ainsi, il est possible d’évoquer, selon les termes du Professeur Dreyer, une « association du Conseil constitutionnel à l’élaboration de la norme pénale » [15]. De la même façon, la jurisprudence judiciaire, qui se déploie dans le cadre du filtre de la question prioritaire de constitutionnalité, est une source du droit pénal.

À l’occasion de l’anniversaire de notre Code pénal, il est nécessaire de mesurer l’ampleur de cette source constitutionnelle. De prime abord, elle semble moins importante en droit pénal de fond qu’en droit pénal procédural. Il faut dire qu’elle pose d’importantes questions au regard du principe de légalité : ce n’est pas une loi, mais un juge qui produit de la répression, et il le fait de surcroît dans le cadre d’un contrôle de la loi. La remise en cause du principe de légalité des délits et des peines paraît claire. Cette remise en cause n’est toutefois pas identique selon que l’on s’intéresse au contrôle de constitutionnalité mené a priori ou a posteriori. D’un côté, le contrôle a priori est le fait du seul juge constitutionnel, qui intervient avant même que la loi pénale n’entre en vigueur, et qui clôt en quelque sorte le processus de confection de la loi. D’un autre côté, le contrôle de constitutionnalité a posteriori, la QPC, intervient alors que la loi répressive est déjà en vigueur et implique à la fois le juge judiciaire et le juge constitutionnel. Ainsi il convient d’analyser la source constitutionnelle en matière pénale à la fois dans le cadre du contrôle a priori (I.), et dans le cadre de la QPC (II.).

I. Source constitutionnelle et contrôle a priori

Constat. Il ne faut pas exagérer l’importance de la source constitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori. D’abord, toutes les lois pénales ne sont pas soumises au contrôle préalable du Conseil constitutionnel [16]. En effet, il faut que le Premier ministre, le président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, soixante parlementaires ou encore le Président de la République, en décident ainsi [17]. Des lois pénales importantes, telles que la loi portant ratification du Code de la justice pénale des mineurs [18] ou encore la loi du 8 avril 2021, qui a profondément revu les agressions sexuelles sur mineurs [19], échappent ainsi à l’examen des Sages.

Ensuite, le juge constitutionnel peut rendre trois types de décisions : reconnaître la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise et permettre ainsi son entrée en vigueur ; déclarer la future loi inconstitutionnelle et empêcher ainsi son entrée en vigueur ; enfin accompagner la loi en devenir d’une réserve d’interprétation afin d’en garantir la pleine conformité à la Constitution avant qu’elle n’entre en vigueur. Or c’est essentiellement dans cette troisième hypothèse que le Conseil constitutionnel participe pleinement à la confection des lois répressives. En effet, la réserve d’interprétation lui permet de livrer le sens conforme à la Constitution de la future loi. Ce faisant, le Conseil constitutionnel « agi[t] directement sur la substance normative de la loi afin de la mettre en harmonie avec les exigences constitutionnelles » [20]. Il se reconnaît le « pouvoir de réécrire la loi » [21].

De nouveau, ces réserves d’interprétation sont de trois sortes. La réserve peut être directive et s’adresser aux destinataires de la règle, et notamment au juge pénal chargé de l’appliquer. La réserve peut être neutralisante et réduire la portée du texte afin d’empêcher une interprétation inconstitutionnelle de la loi. Enfin, la réserve peut être constructive et ajouter à la loi ce qui lui manque afin de la rendre conforme à la Constitution. Ce sont sans doute les réserves constructives qui démontrent le mieux le rôle du juge constitutionnel dans l’élaboration des lois pénales [22]. Récemment, le Conseil constitutionnel a participé à la définition du « domicile », dont la violation est sanctionnée par l’article 226-4 du Code pénal N° Lexbase : L3174MIE. Il a considéré que le législateur avait pu définir le domicile d’une personne comme le « local d’habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant », mais sans que « la présence de tels meubles » permette, « à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile » [23]. Il faudra donc que le juge répressif ajoute d’autres éléments pour considérer qu’un domicile était bien en cause, et c’est seulement sous cette réserve que l’article 226-4 est bien conforme à la Constitution. Comment ignorer la participation du juge constitutionnel à l’élaboration de la loi pénale ?

Analyse critique. Et comment la concilier avec le principe de légalité des délits et des peines ?

Sur le plan de la légalité formelle, le législateur ne confectionne plus seul la loi, puisque le juge constitutionnel y contribue. Or législateur et juge constitutionnel ne présentent pas les mêmes garanties démocratiques. Les récents débats à propos de la censure de la loi immigration ont souligné cette tension quant à la légitimité du Conseil constitutionnel. En effet, le juge constitutionnel n’est pas élu [24], il n’a pas vocation à représenter les citoyens, et certains le voient même comme un obstacle à la volonté populaire [25]. Néanmoins, la représentativité parlementaire n’est pas non plus sans faille et l’existence même d’une volonté générale peut être discutée [26]. Par ailleurs, s’il ne possède pas la même assise démocratique que le législateur, le juge constitutionnel tire une légitimité certaine de la Constitution parce que « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » [27]. Par conséquent, sa participation à l’élaboration des normes pénales, en ce qu’elle vise à garantir le respect des droits constitutionnels, paraît tout à fait acceptable, voire souhaitable.

Sur le plan de la légalité matérielle, en termes de prévisibilité donc, le juge constitutionnel intervient a priori soit avant que la loi pénale entre en vigueur. Le citoyen, destinataire de la règle, est averti par avance de la version constitutionnelle de la loi pénale et peut adapter sa conduite. En outre, l’apport constitutionnel, intervenu en amont, s’applique indifféremment à tous les destinataires de la loi pénale, conformément au principe d’égalité devant la loi.

Néanmoins, certains problèmes demeurent. Certes, la décision du juge constitutionnel, publiée au journal officiel, est accessible physiquement. Mais elle ne l’est pas forcément intellectuellement : les citoyens peuvent-ils réellement savoir que telle décision contient telle réserve d’interprétation, parfois complexe, qui doit accompagner la lecture de la loi pénale ? L’action du Conseil participe « d’un mouvement général de complexification des sources du droit qui remet en cause la loi dans sa fonction d’avertissement » [28]. Enfin, le Conseil répète qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation équivalent à celui du Parlement » [29]. Or cette très grande prudence – qui peut être rassurante pour ceux qui craignent un « gouvernement des juges » [30] – se transforme parfois en véritable frein. Ainsi, le Conseil refuse souvent de censurer au nom de la violation du principe de légalité pénale, afin de ménager un législateur trop imprécis. Par exemple, lorsque la dissimulation partielle du visage a été incriminée, « sauf motif légitime » [31], le Conseil constitutionnel a validé la loi considérant qu’« en écartant du champ de la répression la dissimulation du visage qui obéit à un motif légitime, le législateur a retenu une notion qui ne présente pas de caractère équivoque » [32]. Pourtant, la notion de « motif légitime » n’est-elle pas justement floue, indéfinie, et laissée à l’appréciation du juge ? Et que penser de l’appréciation constitutionnelle de la notion de « famille », tantôt trop imprécise pour la surqualification d’inceste [33], et tantôt suffisamment claire pour l’incrimination du doxing [34] ?

Les difficultés sont plus grandes encore lorsque l’on s’intéresse à la source constitutionnelle exprimée dans le cadre du contrôle a posteriori, soit dans les décisions rendues sur QPC.

II. Source constitutionnelle et contrôle a posteriori (QPC)

Constat. Les QPC sont bien plus nombreuses que les décisions rendues a priori [35] et en moyenne 23 % d’entre elles concernent la matière pénale [36]. Concernant le droit pénal de fond, le Conseil a le plus souvent refusé de censurer des incriminations déjà entrées en vigueur, notamment lorsqu’elles étaient contestées pour leur imprécision ou leur complexité. On songe ici à la délicate notion de « stupéfiants » sur laquelle reposent de nombreuses incriminations [37], ou bien au délit de revenge porn [38]. Il a vraiment fallu que l’incrimination soit particulièrement vague – comme dans le cas du harcèlement moral défini comme « le fait de harceler » autrui [39] – ou contestable – dans le cas de la consultation habituelle de sites terroristes [40] – pour que le Conseil constitutionnel opte pour l’abrogation.

Il faut dire que l’abrogation d’une incrimination est lourde de conséquences en ce qu’elle peut entraîner une dépénalisation temporaire et implique l’abrogation d’une loi appliquée depuis un certain temps. Par conséquent, le Conseil constitutionnel peut être plus fortement tenté de recourir aux réserves d’interprétation. De nouveau, la procédure pénale en témoigne nettement et notamment le droit de la garde à vue [41]. À l’inverse, notre Code pénal est plus épargné par ces interprétations constitutionnelles énoncées a posteriori. Le Conseil constitutionnel a tout de même pu préciser à propos de la très discutée notion de « contrainte » en matière d’infractions sexuelles que « l’article 222-22-1 du Code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l’espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte » [42]. Autrement dit, selon la jurisprudence constitutionnelle, la contrainte ne peut se déduire directement de la différence d’âge entre l’auteur et la victime, ni de l’autorité de droit ou de fait que le premier exerce sur la seconde.

Dans un tout autre registre, la décision relative au recel d’apologie du terrorisme, particulièrement intéressante du point de vue des sources vient également à l’esprit. En l’absence de délit spécifique, la Chambre criminelle a utilisé le recel pour punir les personnes qui détenaient en toute connaissance de cause et en adhérant à l’idéologie exprimée, des fichiers ou des documents caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme [43]. Puis, elle a accepté de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité de cette interprétation à la Constitution. Le juge constitutionnel a alors considéré que « le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » [44]. Il n’était cependant pas envisageable d’abroger le recel, puisque ce n’était pas la lettre, mais l’interprétation jurisprudentielle de cette incrimination qui était en cause. Le Conseil constitutionnel a donc choisi de retenir une réserve d’interprétation. Il affirme précisément que les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du Code pénal N° Lexbase : L8378I43 ne sauraient donc, sans méconnaître la liberté d’expression, « être interprétés comme réprimant un tel délit » [45]. Indéniablement, par le biais de cette réserve neutralisante, le juge constitutionnel s’inscrit parmi les sources du droit pénal. Et dans ce cadre de la QPC, les difficultés qui en résultent sont plus importantes que dans le cas du contrôle a priori.

Analyse critique. On retrouve la question de la légitimité démocratique des juges constitutionnels, ainsi que celle du manque de clarté de la loi pénale ainsi modifiée ; mais d’autres problématiques s’y ajoutent. Certaines « anomalies » [46] dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel – absence de contradictoire, manque de motivation des décisions notamment – acceptables a priori, ne le sont plus a posteriori, lorsque la question de la constitutionnalité éclate dans le cadre d’un contentieux et que l’on attend du Conseil qu’il présente les mêmes garanties qu’une juridiction.

Par ailleurs, d’un point de vue plus pénal, la mise en œuvre de la QPC respecte mal les principes relatifs à l’application de la loi pénale dans le temps, corollaires au principe de légalité pénale. Lorsque le Conseil constitutionnel abroge une loi inconstitutionnelle, il ne tient pas nécessairement compte des principes de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère ni de rétroactivité in mitius. Pire encore, l’article 62 de la Constitution N° Lexbase : L0891AHH l’autorise à les négliger tout à fait en optant pour l’abrogation différée de la loi. Le Conseil constitutionnel y a souvent eu recours en procédure pénale [47]. En revanche, fort heureusement, il a plutôt épargné le droit pénal de fond par ce report dans le temps de la décision d’abrogation [48], conscient qu’il en résulterait une méconnaissance du principe de rétroactivité in mitus.

Il faut dire que le Conseil constitutionnel a désormais trouvé une parade, en optant pour des « réserves transitoires » [49]. Par ces réserves transitoires, le Conseil constitutionnel décide, en cas d’abrogation différée, du droit applicable entre l’abrogation de la loi inconstitutionnelle et l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ces réserves transitoires doivent être distinguées des réserves d’interprétation [50], parce qu’elles créent du droit pénal hors de tout appui textuel. Elles constituent ainsi une manifestation encore plus flagrante de la source constitutionnelle : la règle pénale est entièrement élaborée par le juge constitutionnel. Le Conseil constitutionnel emploie rarement ces réserves transitoires en droit pénal de fond. Il l’a tout de même fait, mais jusqu’à présent à propos d’incriminations hors Code pénal : le délit de séjour régulier [51], issu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le délit d’initié, issu du Code monétaire et financier. À l’égard du délit d’initié, le Conseil a décidé qu’il n’était pas conforme au principe de nécessité des délits des peines en raison de sa coexistence avec le manquement d’initié. Puis il a opté pour l’abrogation différée afin d’éviter des conséquences manifestement excessives (empêcher des poursuites ou mettre à fins à celles qui étaient déjà engagées). Mais, il a affirmé, « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée », qu’il faudrait, dès la publication de sa décision, choisir entre les deux voies possibles – délits d’initié devant le juge pénal ou bien manquement d’initié devant l’AMF – et que les poursuites cumulatives ne seraient plus permises [52]. Le législateur a finalement entériné ce système d’aiguillage à l’article L. 465-3-6 du Code des marchés financiers N° Lexbase : L8948K8W [53]. Or il n’est pas certain qu’un droit pénal ainsi initié par le juge constitutionnel puisse se concilier aisément avec la dimension politique du principe de légalité des délits et des peines.

Enfin, il faut bien voir que le juge judiciaire joue également un rôle non négligeable en tant que filtre des QPC [54]. Sous couvert d’établir le sérieux de la question posée, il arrive à la Chambre criminelle de procéder à un véritable contrôle de constitutionnalité, au détriment du Conseil constitutionnel, seul « interprète authentique » [55] de la Constitution. Par la QPC, le juge judiciaire est « associé à l’élaboration de la norme pénale » [56]. Les refus de transmission des QPC sont particulièrement éloquents : la Chambre criminelle les justifie parfois en répondant elle-même à la question posée et en fixant à cette occasion l’interprétation de la loi pénale. C’est dans une décision de refus de transmission de QPC que la Chambre criminelle a définitivement inclus l’exhibition de la poitrine féminine dénudée dans le champ de l’exhibition sexuelle [57]. Il lui est même arrivé d’opérer un revirement de jurisprudence afin de ne pas transmettre une QPC [58]. Ainsi, le rôle dévolu au juge judiciaire dans la QPC lui permet de s’inscrire parmi les sources constitutionnelles du droit pénal. Et de nouveau, il n’est pas certain qu’une telle action soit parfaitement conforme au principe de légalité pénale ni qu’elle ait été pensée comme telle.

Le droit constitutionnel est assurément l’une des sources du droit pénal. Si la source constitutionnelle n’est pas la plus importante en quantité, elle ne doit pas être négligée, et sa conciliation avec le principe de légalité des délits et des peines devrait être mieux pensée.

[1] Il est clairement énoncé à l’article 111-3 du Code pénal N° Lexbase : L2104AMU, troisième article du code.

[2] Deux aspects du principe qui ne doivent en aucun cas être dissociés. V. P. Conte, La distinction de la légalité formelle et de la légalité matérielle : ses dits et ses non-dits, Dr. pén., n° 7-8, juillet 2020, étude 23, n° 1.

[3] V. entre autres, P. Maistre du Chambon Le déclin du principe de la légalité en matière pénale, in Mélanges en l’honneur du Doyen R. Decottignies, PUG, 2003. Pour une analyse détaillée du phénomène, v. E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 6e éd., 2021, n° 357 et s.

[4] Constitution, art. 66-1 N° Lexbase : L5161IBR.

[5] Constitution, art. 17 N° Lexbase : L0843AHP.

[6] DDHC, art. 8 N° Lexbase : L1372A9P.

[7] DDHC, art. 7 N° Lexbase : L1371A9N.

[8] DDHC, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M.

[9] DDHC, art. 9 N° Lexbase : L1373A9Q.

[10] On songe ici à la célèbre décision du 16 juillet 1971, n° 71-44 DC N° Lexbase : A7886AC3, avec laquelle le Conseil devient le gardien des droits et des libertés issus du bloc de constitutionnalité.

[11] R. Badinter, Aux origines de la Question prioritaire de Constitutionnalité, Regard, propos accessible sur le site du Conseil constitutionnel [en ligne].

[12] Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15 décembre 2017 N° Lexbase : A7105W7B.

[13] V. la prop. n° 202 (2023-2024) de M. François-Noël Buffet, déposée au Sénat le 12 décembre 2023 dont l’article 1er vise à réintroduire un délit de recel d’apologie du terrorisme en l’assortissant de garanties supplémentaires [en ligne]. Il est ainsi proposé d’insérer dans le Code pénal un nouvel article 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B qui punirait de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende « le fait de détenir, en toute connaissance de cause, des fichiers ou des documents caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme, lorsque cette détention s’accompagne d’une adhésion à l’idéologie exprimée dans ces fichiers ou documents ».

[14] Cons. const., décision n° 2023-863 DC, du 25 janvier 2024, consid. 83 et s. N° Lexbase : Z403475I. La disposition a été censurée en ce qu’elle ne présentait pas de lien avec le projet de loi initial.

[15] E. Dreyer, Droit pénal général, op.cit., n° 443 et s.

[16] Les décisions DC du Conseil constitutionnel sont de façon générale assez peu nombreuses face au nombre de lois adoptées chaque année : seulement 13 en 2022. L’intégralité des statistiques est fournie sur le site du Conseil constitutionnel [en ligne].

[17] Constitution, art. 61 N° Lexbase : L0890AHG.

[18] Loi n° 2021-218, du 26 février 2021, ratifiant l’ordonnance n° 2019-950, du 11 septembre 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L4202L3Z.

[19] Loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste N° Lexbase : L2442L49.

[20] T. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie, Paris et Aix-en-Provence, Economica et PUAM, 1997. Cette définition est donnée par l’auteur dès le résumé de la thèse.

[21] E. Dreyer, Droit pénal général, op. cit., n° 440.

[22] Sur l’utilisation des réserves d’interprétation en droit pénal, v. G. Royer, La réserve d’interprétation constitutionnelle en droit criminel, RSC, 2008, 825.

[23] Cons. const., décision n° 2023-853 DC, du 26 juillet 2023, consid. 49 N° Lexbase : Z9705823.

[24] La composition même du Conseil constitutionnel est souvent décriée, notamment au regard de la présence des anciens Présidents de la République – membres de droit – et de la présence trop importante d’hommes politiques. Mais pour ce qui est de la participation à l’écriture de la loi, leur présence soulève moins de difficultés.

[25] Des responsables politiques se sont prononcés en ce sens, v. les propos d’Éric Ciotti dénonçant « un hold-up démocratique » du Conseil constitutionnel qui « prive le peuple français de sa souveraineté » ou de Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et possible candidat LR à la présidentielle de 2027, qui a parlé d’« un coup d’État de droit », réclamant que le Parlement puisse avoir « le dernier mot » même après un veto du Conseil constitutionnel ou encore de Jordan Bardella estimant qu’il s’agissait d’un « coup de force des juges, avec le soutien du Président de la République », ayant censuré « les mesures de fermeté les plus approuvés par les français ». Pour une analyse plus juridique, v. P. Lingibé, Décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration : le règne du droit face au règle du nombre ?, 29 janvier 2024 [en ligne].

[26] V. notamment P. Rosanvallon, Le peuple introuvable, Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, 1998.

[27] Cons. const., décision n° 85-197 DC, du 23 août 1985 N° Lexbase : A8116ACL.

[28] E. Dreyer, Droit pénal général, op. cit., n° 444.

[29] V. not. Cons. const., décision n° 2001-444 DC, du 9 mai 2001 N° Lexbase : A3168ATI.

[30] Récemment, v. A.-M. Le Pourhiet, Gouvernement des juges et post-démocratie, Constructif, 2022, n° 61, p. 45.

[31] C. pén., art. 431-9-1 N° Lexbase : L9755LPY.

[32] Cons. const., décision n° 2019-780 DC, du 4 avril 2019, consid. 31 N° Lexbase : Z585988K.

[33] Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011, spéc. consid. 4 N° Lexbase : Z64995LC.

[34] Cons. const., décision n° 2021-823 DC, du 13 août 2021, spéc. consid. 60 N° Lexbase : Z649021M.

[35] De nouveau, v. les statistiques publiées sur le site du Conseil constitutionnel (lien précité). En 2022, 67 QPC ont été rendues, contre 13 DC.

[37] Cons. const., décision n° 2021-967/973 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : Z5994813.

[38] Cons. const., décision n° 2021-933 QPC, 30 septembre 2021 N° Lexbase : Z382691P.

[39] Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : Z03132YW.

[40] Cons. const., préc.

[41] V. not. Cons. const., décision n° 80-127 DC, des 19 et 20 janvier 1981, consid. 26 N° Lexbase : A8028ACC ; Cons. const., décision n° 93-326 DC, du 11 août 1993, consid. 3 et 9 N° Lexbase : A8286ACU ; Cons. const., décision n° 2004-492 DC, du 2 mars 2004, consid. 34 N° Lexbase : A3770DBA ; Cons. const., décision n° 2010-80 QPC, du 17 novembre 2010, consid. 10 et 11 N° Lexbase : A1872GNN ; Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, consid. 20 N° Lexbase : A9214HZB. Et très récemment Cons. const., décision n° 2023-1064 QPC, du 6 octobre 2023, consid. 22 N° Lexbase : A24291K8, créant un recours pour permettre la libération du suspect en cas de conditions de détention indignes en garde à vue.

[42] Cons. const., décision n° 2014-448 QPC, du 6 février 2015, consid. 6 et 7 N° Lexbase : A9202NA3.

[43] Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A5582Z9M et Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, F-D N° Lexbase : A18073K7.

[44] Cons. const., décision n° 2020-845 QPC, du 19 juin 2020, consid. 26 N° Lexbase : A85303NA.

[45] Idem, consid. 27.

[46] En ce sens, v. A. Roblot-Troizier, L’indispensable mue du Conseil constitutionnel, Le club des juristes, 17 octobre 2023.

[47] Pour une analyse statistique, v. M. Koskas, Dix ans d’abrogations avec effet différé : un usage modulé par le Conseil constitutionnel, Revue des droits de l’homme, 2021, n° 20. L’auteur relève à l’inverse que le droit pénal des affaires est parfaitement épargné par les abrogations à effet différé.

[48] V. tout de même Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ refusant l’abrogation des infractions de délit et de manquement d’initié.

[49] Ce type de réserves se rencontre pour la première fois dans la décision Cons. const., décision n° 2014-400 QPC, du 6 juin 2014 N° Lexbase : A0200MQH.

[50] N. Jacquinot, Regard critique sur la notion de réserve transitoire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, AJDA, 2018. 2007.

[51] Cons. const., décision n° 2018-717/18 QPC, du 6 juillet 2018 N° Lexbase : A1710XWA.

[52] Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC, 18 mars 2015 N° Lexbase : Z761403L.

[53] Article issu de la loi n° 2016-819, du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché N° Lexbase : L7614K8I.

[54] Sur cette question, v. not. C. Ballot-Squirawski, L’influence de la réforme QPC sur l’évolution de l’office de la Cour de cassation, D., 2023. 608.

[55] L’interprète authentique d’un texte peut être défini comme celui qui est juridiquement autorisé à interpréter ce texte, et dont l’interprétation s’impose. En ce sens, v. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, Bruylant, 1999, n° 461.

[56] E. Dreyer, Droit pénal général, op. cit., n° 459.

[57] Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-82.392, F-D N° Lexbase : A7261773.

[58] Sur cette question, v. not. N. Maziau, Le revirement de jurisprudence dans la procédure de QPC, D., 2012. 1833. Pour de nombreux exemples, v. E. Dreyer, Droit pénal général, op. cit., n° 465.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:488657

[Brèves] Aucune ancienneté minimale exigée pour bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, FS-B N° Lexbase : A34992ZM

Lecture: 2 min

N9006BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Charlotte Moronval

Le 10 Avril 2024

► S’il appartient au comité social et économique (CSE) de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

Faits et procédure. En l’espèce, le CSE d’une entreprise décide, au cours d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier le règlement général, afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Un syndicat assigne le CSE de la société devant le tribunal judiciaire aux fins de faire annuler l’article litigieux.

Il est débouté de sa demande par les juges du fond (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/17265 N° Lexbase : A04067ST), qui considèrent que :

- la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l'entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés ;

- les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l'attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l'appartenance syndicale et la catégorie professionnelle ;

- le comité est légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.

Le syndicat décide de former un pourvoi en cassation.

Solution. Au visa des articles L. 2312-78 N° Lexbase : L8311LGW et R. 2312-35 N° Lexbase : L5667MCU du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

En l’espèce, la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est illicite, peu important qu’elle soit appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.

Dès lors, l’ensemble des salariés et des stagiaires doivent bénéficier des activités sociales et culturelles.

|

Pour aller plus loin :

|

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:489006

[Pratique professionnelle] Congés payés et arrêt maladie : quelles sont les nouvelles règles issues du projet de loi « DDADUE » ?

Lecture: 10 min

N9049BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Myriam Tourneur, Avocat associé et Cléa Gouzou, Avocat collaborateur, cabinet Factorhy Avocats

Le 11 Avril 2024

Mots-clés : congés payés • arrêt maladie • droit européen • report de quinze mois • forclusion • prescription • obligation d’information de l’employeur

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi « DDADUE » permettant notamment la mise en conformité du droit national avec le droit européen suite aux arrêts retentissants de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. La loi ainsi adoptée précise les contours de cette mise en conformité tout en limitant les effets de la jurisprudence de la Haute juridiction.

Suite (et fin ?) de la saga sur les congés payés depuis la série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023 [1] par la Cour de cassation ayant considéré que les dispositions du Code du travail relatives au droit à congés payés n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne.

Afin de mettre le droit français en conformité, le Gouvernement a profité du projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » dit projet de loi « DDADUE » en y introduisant un amendement visant à modifier les dispositions nationales.

Le texte vise ainsi à adapter le droit français au droit de l’Union européenne tout en limitant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les employeurs.

Après avoir passé la navette parlementaire, le texte a finalement été adopté le 10 avril 2024 par l’Assemblée nationale.

Ne manque plus que sa promulgation par le Président de la République (après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel pour examen de la conformité du texte à la Constitution) afin qu’employeurs et salariés ne soient définitivement fixés sur le sort des congés payés acquis durant un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.

Concrètement, que prévoit le texte adopté ?

1. La suppression de la limite d’un an pour l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou accident d’origine professionnelle

Le texte prévoit que l’acquisition de congés payés par les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle n’est plus limitée à une durée d’absence d’une année ininterrompue (modification de l’article L. 3141-5 du Code du travail N° Lexbase : L6944K93).

Précisons que ces salariés continueront d’acquérir pendant toute la durée de leur absence des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence (contrairement aux salariés en arrêt d’origine non professionnelle cf. ci-après).

Précisions également que cette différence de traitement induite par le texte entre les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle et ceux en arrêt maladie d’origine non professionnelle a été validée par deux fois : la première fois par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2024 [2], et la deuxième fois, par le Conseil d’ État dans un avis rendu le 11 mars 2024 [3], ce dernier prenant d’ailleurs le soin de rappeler la décision des Sages en confirmant que « les salariés en arrêt pour motif professionnel sont dans une situation différente des salariés en arrêt pour motif non-professionnel ».

2. L’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle

C’est la mesure phare du texte qui prévoit désormais que les périodes d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont assimilées à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés sans limitation de durée (modification de l’article L. 3141-5 du Code du travail).

3. Une limitation de l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie d’origine non professionnelle à quatre semaines par période de référence

Durant ces périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel, le texte prévoit que le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (modification de l’article L. 3141-5 du Code du travail).

4. L’instauration d’un mécanisme de report limité des congés acquis

Le texte prévoit que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser et au-delà de laquelle les congés sont perdus.

Le texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée supérieure de la période de report.

Concernant le point de départ de ce délai de report de quinze mois, le texte distingue deux situations :

- la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, si la période de report n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu certaines informations de la part de son employeur (cf. ci-après point 5) ;

- dans les autres cas, le point de départ de la période de report est fixé à la date à laquelle le salarié reçoit de l'employeur, après sa reprise du travail, certaines informations sur ses droits à congés payés (cf. ci-après point 5).

5. L’instauration d’une obligation d’information du salarié par l’employeur à son retour d’arrêt

Le texte instaure une obligation d’information pesant sur l’employeur.

Ainsi, au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes :

- le nombre de jours de congé dont il dispose ;

- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

6. Les règles de calcul de l’indemnité de congés payés adaptées en conséquence

S’agissant du calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle dite « du dixième », pour la détermination de la rémunération brute totale, le texte prévoit qu’il est tenu compte du salaire « reconstitué » des absences pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, sur la base de l’horaire de travail de l’établissement et dans la limite de 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

Attention à ne pas interpréter incorrectement cette précision. En effet, les congés payés ainsi acquis ne s’en trouveraient pas moins bien rémunérés que les congés payés « classiques » dès lors qu’il conviendra dans tous les cas d’appliquer la règle la plus favorable entre celle dite du dixième et celle dite du maintien de salaire.

7. Une rétroactivité de la loi à compter du 1er décembre 2009 et un délai de forclusion

Le texte précise que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles règles sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, le texte instaure un mécanisme de forclusion concernant les salariés toujours en poste à sa date d’entrée en vigueur. Pour ces derniers, toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application de ladite loi doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Concrètement, comment fonctionne la période de report de 15 mois ?

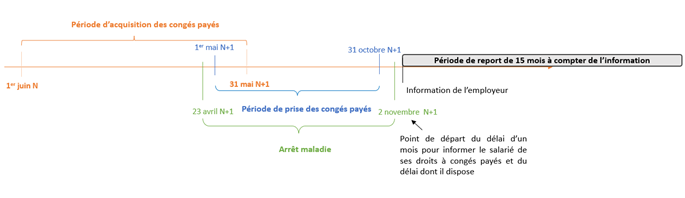

- Illustration du cas d’un salarié qui n’aurait pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés, pour cause de maladie ou d’accident

Rappelons que dans ce cas, l’employeur dispose d’un mois à compter du retour du salarié pour l’informer de ses droits à congés payés et du délai dans lequel il peut en bénéficier.

Le point de départ de la période de report est ainsi fixé à la date à laquelle le salarié reçoit de l'employeur, après sa reprise du travail, ces informations.

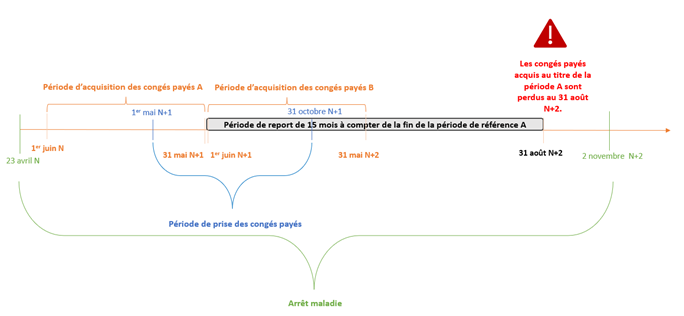

- Illustration du cas d’un salarié absent pendant toute la période d’acquisition et dont le contrat est toujours suspendu à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis

Rappelons que dans ce cas, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

L’illustration ci-dessus permet de comprendre le mécanisme du texte visant à limiter les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

En effet, le mécanisme mis en place empêche le salarié absent pour maladie depuis plusieurs années de cumuler des congés payés de manière illimitée au titre des périodes d’acquisition successives.

Le Gouvernement a sur ce point tenu la promesse faite aux entreprises de limiter l’impact financier de la mise en conformité du droit national.

Ce mécanisme de limitation des effets de la jurisprudence s’ajoute aux autres leviers de sécurisation dont s’est saisi le législateur, qui rappelons le, sont :

- la limitation à 2 jours ouvrables de congés payés par mois au titre des périodes de suspension pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition des congés, soit uniquement les 4 semaines de congés garanties par le droit européen, et donc, à l’exclusion de la 5ème semaine ;

- un délai de forclusion de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les salariés encore en poste à la date d’entrée en vigueur de la loi ;

- une rétroactivité de la loi au 1er décembre 2009.

Il convient de souligner que si le texte ne prévoit pas le cas du salarié sorti des effectifs à la date d’entrée en vigueur de la loi, c’est tout simplement parce que concernant ce dernier, les règles de prescription de droit commun trouveront à s’appliquer.

Ainsi, conformément à l’article L. 3245-1 du Code du travail, l’indemnité de congés payés étant une créance salariale, ce dernier aura 3 ans pour agir à compter de la rupture de son contrat de travail pour faire valoir ses droits et uniquement sur le fondement des nouvelles règles applicables issues de la loi, et non plus de la jurisprudence de la Cour de cassation.

En conclusion, le texte ainsi adopté permet selon nous la délicate conciliation entre la mise en conformité du droit national avec le droit européen et l’impératif de sécurité juridique des employeurs français.

[1] Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 N° Lexbase : A47891GH, n° 22-17.638 N° Lexbase : A47951GP et n° 22-10.529 N° Lexbase : A47921GL, FP-B+R.

[2] Cons. const., décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 N° Lexbase : A06482LL.

[3] CE, avis, 11 mars 2024, n° 408112 N° Lexbase : A01452WB.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:489049

[Brèves] Un accord collectif peut-il déterminer des niveaux spécifiques de négociations annuelles obligatoires ?

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-15.784, FS-B N° Lexbase : A34942ZG

Lecture: 3 min

N9022BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Lisa Poinsot

Le 11 Avril 2024

► Un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation annuelle obligatoire est conduite.

Faits et procédure. Un accord collectif de méthode sur la négociation des statuts collectifs au sein de la société est signé par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de cet accord, il est identifié trois périmètres de négociations portant sur les statuts collectifs, correspondant à l’organisation opérationnelle de la société, applicables aux salariés des établissements relevant des divisions industrie, tertiaire et centre de services partagés.

Alors que les négociations annuelles obligatoires au niveau des divisions tertiaires et industrie sont engagées par la société, un syndicat s’oppose à leur déroulement à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. Les négociations sont néanmoins maintenues au niveau de chaque division, sans la participation du syndicat.

Ce dernier saisit le tribunal judiciaire aux fins :

- d’ordonner à la société, sous astreinte, de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise ;

- d’obtenir la condamnation de la société à lui verser une provision au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect de l’obligation de négociation annuelle au niveau de l’entreprise.

Pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel (CA Lyon, 24 février 2022, n° 21/08422 N° Lexbase : A88657NN) analyse le contenu de l’accord, signé par des organisations représentatives dans l’entreprise, qui prévoit :

- en son article 1er, les niveaux et les périmètres des négociations ;

- aux articles 2 et 7, les modalités de désignation des délégués syndicaux habilités à représenter leurs organisations au niveau de chaque périmètre et les conditions de validité de l’accord conclu ;

- à l’article 5, les sujets de négociation.

Un pourvoi en cassation est alors formé par le syndicat, arguant que la négociation annuelle obligatoire devant s'ouvrir au niveau de l'entreprise, elle ne peut être engagée par l'employeur au niveau d'un établissement si l'une des organisations syndicales représentatives à ce niveau s'y oppose.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail N° Lexbase : L4403L79, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021 N° Lexbase : L4000L7B et l’article L. 2242-10 du même code N° Lexbase : L7811LGE.

La Haute juridiction confirme qu’en application de l’accord litigieux, les négociations annuelles obligatoires doivent être conduites au niveau de chacune des divisions.

|

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l’entreprise, La négociation obligatoire dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2420ETS. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:489022

[Jurisprudence] Dispositif Dutreil et trésorerie excédentaire : la jurisprudence semble s’affiner pour l’appréciation de l’activité principale

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.300, F-B N° Lexbase : A04992UZ

Lecture: 9 min

N8991BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Jérôme Bissardon, Avocat Fiscaliste – FBT AVOCATS SA

Le 10 Avril 2024

Mots-clés : pacte Dutreil • Dutreil-transmission • patrimoine • ISF • engagement de conservation

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2024, rappelle que la prépondérance de l’activité s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, en matière d’exonération « Dutreil-ISF ». À cet égard, elle reproche notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les liquidités et titres de placement détenus par la société découlaient de son activité sociale.

À titre liminaire, rappelons qu’en matière d’ISF, l’article 885 I bis du Code général des impôts N° Lexbase : L3205LCP exonérait d'ISF, à hauteur des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation dans le respect de certaines conditions.

L’ISF ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2018, la solution mérite d’être analysée en vue d’en tirer d’éventuels enseignements pour les transmissions à titre gratuit d’actions et de parts de sociétés, bénéficiant du dispositif « Dutreil-transmission », exonérant de droits de donation et de succession à concurrence des trois quarts de leur valeur, dans le respect de certaines conditions (CGI, art. 787 B N° Lexbase : L0727MLI).

I. L’exposé du litige et de la procédure

La société « Parasol production » est une société qui exerce une activité dans le domaine de l’audiovisuel. À ce titre, elle réalise des prestations de services de nature immatérielle nécessitant peu de matériel. Elle dispose à son actif de liquidités, des valeurs mobilières de placement, des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable et des créances sur ces participations, le tout provenant de bénéfices non distribués et représentant environ 80% de son actif réévalué entre 2010 et 2014. Son chiffre d’affaires procuré par l’activité commerciale représente moins de 50 % de son chiffre d’affaires total au titre de ces années.

Un engagement collectif de conservation de six ans est pris dans le cadre d’un « pacte Dutreil » conclu le 5 décembre 2003 et enregistré auprès de l’administration fiscale le 17 décembre 2003, sur les titres de cette société, représentant 94,84 % de son capital.

Le contribuable a revendiqué l’exonération partielle notamment au 1er janvier de chaque année de 2011 à 2015, soit après la période d’engagement collectif de conservation de six ans, étant précisée que l’exonération partielle reste applicable après l’expiration de l’engagement collectif, « à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable » (CGI, art. 885 I bis, c.).

L’administration fiscale a notifié au contribuable des propositions de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012. Elle remet en cause l’exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société « Parasol production » au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile, non éligible au dispositif « Dutreil-ISF ».

Un avis de mise en recouvrement est émis le 15 décembre 2017, suivi d’une réclamation contentieuse adressée le 16 février 2018.

La réclamation contentieuse du contribuable ayant fait l’objet d’un rejet implicite, il a donc assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, le 13 septembre 2018.

Par un jugement du 30 octobre 2020 (TJ de Paris, RG n° 18/11902), le tribunal judiciaire de Paris a débouté le contribuable de ses demandes, lequel a formé un appel devant la cour d’appel de Paris, lui demandant d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Devant la cour d’appel, le contribuable soutient que « […] la condition d’activité commerciale éligible n’est imposée que durant la seule période d’engagement collectif de conservation. Il ajoute qu’à l’issue de cette période, l’exonération partielle de l’ISF ne s’applique qu’à la seule condition que les titres en question soient conservés par le contribuable. Il souligne qu’au cas présent, la condition d’activité éligible était remplie depuis la conclusion du pacte Dutreil en 2003 jusqu’à la fin de la période d’engagement collectif de conservation en 2009 […] »

Il soutient à titre subsidiaire que la société exerçait principalement une activité commerciale et « que la prépondérance de l’activité doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices. Il précise que la réalisation de prestations de services dans le domaine de l’audiovisuel constitue la seule activité de la société, le contribuable ayant simplement placé auprès de divers établissements financiers les bénéfices non distribués issus de cette activité. À ce titre, il fait valoir que la composition du chiffre d’affaires, le temps consacré aux activités ainsi que l’expertise de la société seraient des indices suffisants. Il souligne, qu’au cas présent, l’appréciation de la condition d’activité sur la base d’un critère de bilan n’est pas appropriée en ce que l’exercice de l’activité de la société nécessite peu de moyens matériels ».

Par un arrêt du 14 mars 2022 (CA Paris, 14 mars 2022, n° 20/16924 N° Lexbase : A44997QP), la cour d’appel souligne que « […] la société Parasol Production consacre une partie de ses moyens à des opérations de placement, et exerce en cela une activité de gestion de son patrimoine, par nature civile ; qu’il en résulte que la société Parasol Production exerce à la fois une activité commerciale et une activité civile […] ». Elle estime que le contribuable ne rapporte pas la preuve « […] que les actifs affectés à l’activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut […] » et relève que « […] Le chiffre d’affaires procuré par l’activité commerciale est inférieur à 50% du montant du chiffre d’affaires total pour chacune des années considérées […] ». Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.

Le contribuable a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel dans ce litige l’opposant à l’administration fiscale.

II. La motivation de l’arrêt du Conseil d’État

La Cour de cassation confirme en premier lieu l’analyse de la cour d’appel concernant la période d’appréciation de l’éligibilité des titres au dispositif, la société devant exercer une activité éligible durant la période d’engagement collectif d’une durée minimale de deux ans et postérieurement, au 1er janvier de chaque année.

Elle souligne ensuite « que ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

La Cour de cassation retient que la cour d’appel n’a pas examiné « […] l’ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Parasol production constituaient des actifs dont l’acquisition découlait de son activité sociale […] ».

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

III. La portée de cet arrêt : quelles perspectives ?

Retenons en premier lieu que la Cour de cassation semble conférer à cet arrêt une certaine importance en le publiant au bulletin.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité éligible est réalisée en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, selon une jurisprudence bien établie à présent pour l’application du dispositif « Dutreil-transmission » :

- Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.761, F-D N° Lexbase : A95331LN ;

- Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-23.137, F-D N° Lexbase : A44009A9 ;

- CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW : lire en ce sens, les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, février 2020, n° 812 N° Lexbase : N2102BYI ;

- Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, FS-P+B N° Lexbase : A95613XE : lire en ce sens, O. Sube, Éligibilité des titres d’une holding mixte à un « Pacte Dutreil », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 N° Lexbase : N5530BYH.

Le législateur a pris le soin de préciser désormais que l'activité opérationnelle éligible doit être exercée « à titre principal » (art 23 de la loi de finances pour 2024), en phase avec les jurisprudences susvisées de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du Conseil d’État.

La Cour de cassation n’opère pas un revirement de principe à raison de la trésorerie excédentaire qui ne découlerait pas directement de l’activité opérationnelle éligible.

Elle semble toutefois apporter une nuance concernant la trésorerie provenant de bénéfices découlant de l’activité éligible, mis en réserves et non distribués : elle constituerait un indice à prendre en compte dans l’appréciation du caractère principal de l’activité de la société, en sus de celle directement affectée à l’activité éligible pour les besoins de son fonds de roulement.

Nous pouvons accueillir avec enthousiasme cette solution et serons attentifs à la décision de la cour d’appel de Paris appelée à trancher sur le fond, laquelle devra vraisemblablement apprécier l’ensemble des indices pour apprécier l’activité principale de la société, parmi lesquels la valeur vénale des actifs affectés à l’activité commerciale.

Rappelons que cet arrêt vise le dispositif « Dutreil-ISF » et non pas le dispositif « Dutreil-transmission ». Nous serons donc attentifs à l’évolution de la jurisprudence en matière de « Dutreil-transmission » qui pourrait évoluer dans le même sens ; sauf interprétation plus restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de « Dutreil-transmission » en raison de l’ajout par le législateur, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, de l’exclusion pour une société exerçant une activité mixte « de l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:488991

[Brèves] Dénonciation des conventions fiscales entre le Mali et le Niger

Lecture: 2 min

N9005BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 11 Avril 2024

► Par un communiqué conjoint en date du 5 décembre 2023, les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger ont dénoncé leurs accords fiscaux respectifs avec la France, conclus le 22 septembre 1972 et le 1er juin 1965, sur le fondement de la convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, dont la France ne fait pas partie.

Ces accords étaient relatifs à l’impôt des particuliers et des sociétés, l’impôt sur les succession ainsi que les droits d’enregistrement. Leur dénonciation s’inscrit dans la continuité de la dénonciation par le Burkina Faso de la convention fiscale qui le liait à la France, intervenue le 7 août 2023, et qui a cessé de produire ses effets le 7 novembre 2023.

Le député M. Ruelle Jean-Luc, député français appartenant au groupe Les Républicains, a ainsi posé la question suivante au ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique [en ligne] : des instructions fiscales seront-elles publiées afin de limiter les effets négatifs de l'absence de convention fiscale entre les deux pays ?

Par une réponse ministérielle en date du 14 mars 2024, le ministre de l’Économie et des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique est venu consacrer la dénonciation des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition. La République du Mali et la République du Niger cesseront d'appliquer les règles conventionnelles à partir du 5 mars 2024 (QE n° 09399 de M. Ruelle Jean-Luc, JO Sénat 14-12-2023 p. 6860 , réponse publ. 14-03-2024 p. 996, 16ème législature N° Lexbase : L0621MMX).

Le ministre de l’Économie, dans le cadre d’une réponse ministérielle, a précisé, le 14 mars dernier, déplorer ces « décisions non concertées », d’autant plus préjudiciables qu’elles ne respectent pas les règles de dénonciation conventionnelles.

Il indique également que, pour sécuriser la situation des contribuables concernés, « les actes juridiques nécessaires » seront publiés prochainement. Il nous reste désormais à attendre les commentaires du BOFIP afin de déterminer si l’impôt prélevé au Mali et au Niger devait être admis en déduction en France dans la limite de l’impôt français, en l’absence de convention fiscale (BOI-BIC-CHG-40-30, n° 30 N° Lexbase : X6250AL3). Tout dépendra très certainement de la position adoptée par les administrations fiscales du Mali et du Niger et des relations diplomatiques avec la France dans les mois qui suivent.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:489005

[Brèves] Contrat de bail ou d'achat d'un bien immobilier devant faire l'objet de travaux à la charge du cocontractant : requalification en marché de travaux

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 472476, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A64072ZC

Lecture: 3 min

N9011BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2024

► Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.

Faits. Le centre hospitalier Alpes-Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le contrat de bail en l'état futur d'achèvement qu'il a conclu avec une société civile immobilière. Le tribunal a rejeté cette demande et son jugement a été annulé en appel (CAA Marseille, 6e ch., 27 février 2023, n° 21MA04312 N° Lexbase : A28909G7).

Principe. Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant, constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics N° Lexbase : L9077KBS, repris respectivement aux articles L. 1111-1 N° Lexbase : L4504LRA et L. 1111-2 N° Lexbase : L3878LR3 du Code de la commande publique, lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.

Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur (sur les indices pouvant avoir eu une influence décisive du pouvoir adjudicateur sur la réalisation du bâtiment, v. CJUE, 22 avril 2021, aff. C-537/19, Commission européenne c/ République d'Autriche N° Lexbase : A32394QZ).

Décision CE. Ayant appliqué ce principe pour estimer que ce contrat, dénommé par les parties « bail en l'état futur d'achèvement », constituait bien un marché public de travaux dès lors que l'ouvrage répondait aux besoins exprimés par le centre hospitalier (correspondant ainsi à la définition du marché prévue à l'article L. 1111-1 du Code de la commande publique), estimant nécessairement qu'il avait exercé une influence déterminante sur la conception de cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

Décision CE (suite). En vertu du contrat en litige, les travaux d'aménagement du bâtiment A et de construction du bâtiment C étaient rémunérés par le centre hospitalier, non par le versement immédiat d'un prix, mais par le versement de loyers ainsi que de « surloyers ». C’est à bon droit que la cour a considéré qu'une telle clause prévoyant ces versements, qui constituaient des paiements différés, était prohibée dans les marchés publics passés par les établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

Elle a donc pu en déduire que cette clause de paiement différé était indivisible du reste du contrat, et qu'eu égard à la nature de cette clause, le contenu du contrat présentait un caractère illicite (en effet, un contrat administratif est illicite en raison de ce que son objet même est contraire à la loi, CE, 9 novembre 2018, n° 420654 et n° 420663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6422YK3) et qu'un tel vice était de nature à justifier son annulation (recours « Béziers 1 », CE ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).

| À ce sujet. Lire A. M. Smolinska, Systématisation des pouvoirs de l’administration face à une clause contractuelle illicite, Lexbase Public, avril 2023, n° 704 N° Lexbase : N5109BZA. |

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

newsid:489011

[Jurisprudence] Affaire Castelbajac : les parties invitées à en découdre devant la Cour de justice…

Réf. : Cass com., 28 février 2024, n° 22-23.833, FS-B N° Lexbase : A14862Q4

Lecture: 17 min

N8995BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

par Thibault Lachacinski et Fabienne Fajgenbaum, Avocats à la Cour (Cabinet NFALAW Avocats)

Le 10 Avril 2024

Mots-clés : propriété intellectuelle • marques • caractère potentiellement déceptif des marques • créateur de mode • actifs immatériels • dessin • propriétaire du patronyme

La saga Jean-Charles de Castelbajac n'en finit pas de connaitre de nouveaux rebondissements et d'alimenter la chronique judiciaire, tantôt devant les offices de la propriété industrielle, tantôt devant les juridictions judiciaires nationales. L'enjeu est de taille et la question du caractère potentiellement déceptif des marques constituées du nom d'un créateur de mode se pose fréquemment lorsque ces actifs immatériels viennent à connaitre un destin distinct de celui du propriétaire du patronyme. Si l'affaire Inès de la Fressange avait posé les bases du régime juridique des marques patronymiques, l'arrêt qui a été rendu le 28 février 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, transmettant une question préjudicielle à la Cour de justice, pourrait contribuer à en rebattre radicalement les cartes…

En 1978, le couturier Jean-Charles de Castelbajac a fondé sa société pour commercialiser des vêtements et accessoires de mode. Ses affaires ayant fini par connaitre un tour malheureux, la totalité des actifs corporels et incorporels de la structure a été reprise par la société PMJC, en ce compris ses marques patronymiques à l'issue d'une procédure collective (septembre 2011). Afin d'organiser une transition « en douceur », un protocole de prestation a été conclu entre les parties, aux termes duquel le créateur a conservé la direction artistique « pour pérenniser l'image de la marque ». Le protocole a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2015, laissant la place à une période de fortes tensions qui ont notamment trouvé un exutoire devant différentes juridictions judiciaires et administratives [1].

Jean-Charles de Castelbajac ayant poursuivi ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une nouvelle société [2], la société PMJC les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris en juin 2018, leur reprochant de se livrer à des actes de concurrence déloyale mais également de contrefaçon de marques. À titre reconventionnel, ces derniers ont saisi les juges parisiens d'une demande reconventionnelle en déchéance pour déceptivité des marques « JC de Castelbajac » et « Jean-Charles de Castelbajac », à raison de l'usage trompeur qui en aurait été fait entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019. Par un arrêt partiellement confirmatif du 12 octobre 2022 [3], la cour d'appel de Paris a fait droit à ce moyen et dit la société PMJC déchue de ses droits sur les marques précitées pour désigner différents produits et services [4].

Approuvant les premiers juges sur ce point, la cour a tout d'abord écarté la garantie d'éviction, propre au droit français de la vente, au motif que la demande en déchéance était fondée sur la propre faute de la société PMJC à l'origine de son éviction. Par ses manœuvres, le cessionnaire des marques aurait fait croire au public de manière effective que Jean-Charles de Castelbajac participait toujours à la conception artistique des produits ou aurait créé un risque suffisamment grave d'une telle tromperie. Elle a, par ailleurs, prononcé la déchéance des marques de la société PMJC après avoir notamment relevé l'existence de deux condamnations (définitives) pour contrefaçon des droits d'auteur de Jean-Charles de Castelbajac portant sur ses œuvres récentes non cédées en 2012 [5].

La société PMJC s'est pourvue devant la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 28 février 2024, l'arrêt objet du présent commentaire. La Cour suprême dit tout d'abord pour droit que la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute (II). Procédant ensuite à une synthèse de l'arrêt « Emanuel » [6] de la Cour de justice et constatant une divergence d'appréciation entre le tribunal initialement saisi et la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation renvoie finalement la question préjudicielle suivante à la CJUE : « les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la Directive n° 2008/95/CE N° Lexbase : L7556IBH et 20, sous b), de la Directive (UE) n° 2015/2436 N° Lexbase : L6109KW8 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque portant sur le nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur, dont le nom de famille constitue la marque, participe toujours à la création des produits revêtus de cette marque alors que tel n'est plus le cas » (III). L'affaire « Castelbajac » marque ainsi une nouvelle étape dans la longue mais régulière construction d'un régime juridique de protection des noms patronymiques (I).

I. Noms patronymiques et mode, une histoire qui ne tient qu'à un fil

Pour la bonne compréhension de la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il n'est pas inutile de revenir sur l'état du droit positif, en exposant successivement trois principes centraux du régime juridique de protection des noms patronymiques.

Le premier d'entre eux : un nom patronymique peut constituer un signe susceptible de distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale, quand bien même cette faculté n'est plus désormais expressément prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle [7].

Le deuxième principe est d'origine jurisprudentielle : en dépit du principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, l'arrêt « Bordas » a définitivement consacré la possibilité de conclure une convention portant sur l'exploitation d'un nom patronymique par une personne morale à titre de nom commercial ou de dénomination sociale ; détaché de la personne physique, ce signe distinctif devient de facto un objet de propriété incorporelle à part entière [8]. De manière analogue, la chambre de recours de l'EUIPO a débouté Jean-Charles de Castelbajac de sa demande en nullité déposée à l'encontre de marques déposées par la société PMJC et intégrant son patronyme au motif qu'il ne peut plus revendiquer un droit au nom dès lors que, ayant cédé la propriété de ses actifs intangibles à une tierce société, il a détaché son nom patronymique de sa personne [9].